充分すぎるほどに、結果オーライ

【8月開講/東京・福岡・全国通信対応】人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜《初回振替講座有》

→【東京・福岡・全国通信対応】《日曜コース》

→【関西・通信コース】

記事:諸星 久美 (ライティング・ゼミ)

小学校6年生だった頃の僕は、ターニングポイントなんて言葉の意味を、知りもしなかった。

でも、あれから2年が経って振り返ってみると、あの頃の僕はきっと、ターニングポイントの中にいたんだと思う。

人生の分岐点。

2つある道の、どちらに進むのか?

そんな選択の中を、人生で、初めて過ごした日々だったから。

*

小学校2年生の3月、東北で大きな地震があった。

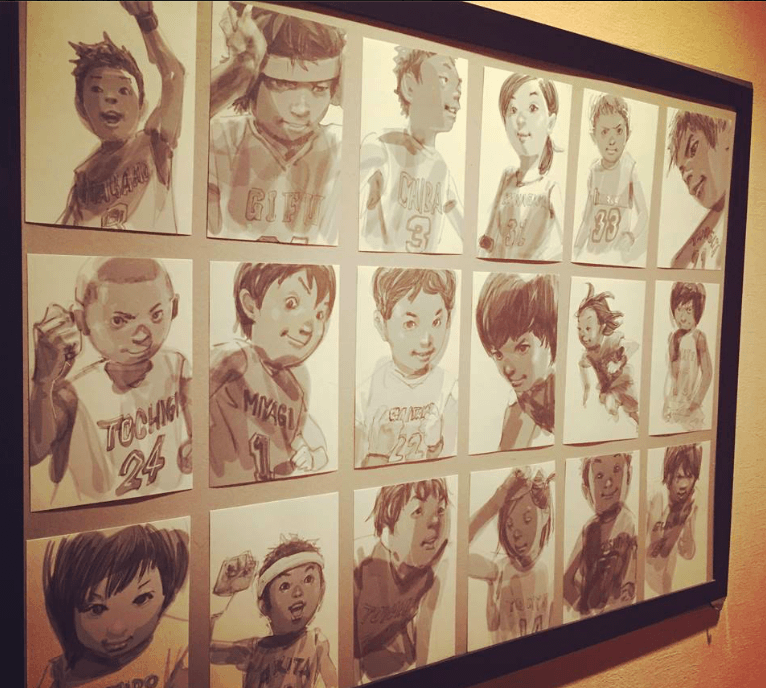

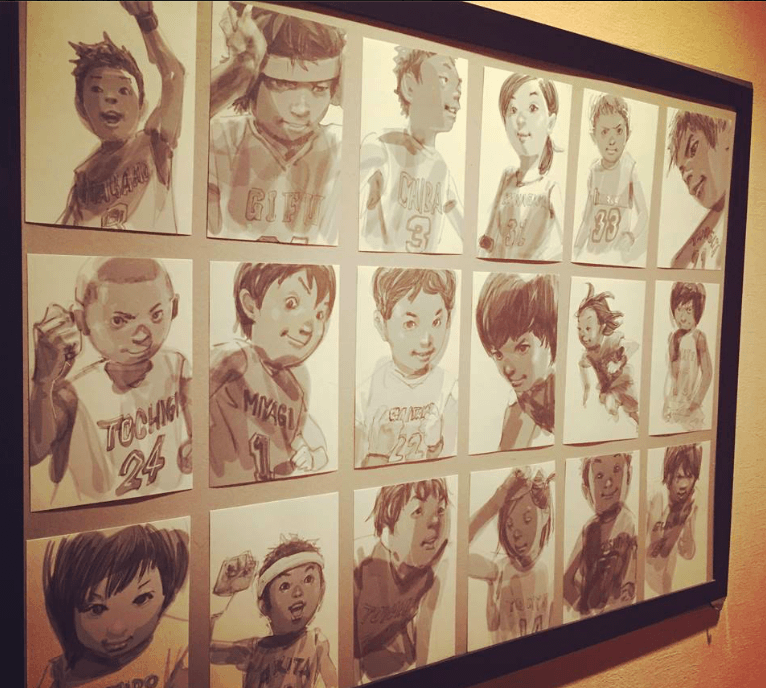

パパとママは、その後すぐに、井上雄彦さんという漫画家が描いた、収益が義援金になるというポストカードを購入した。

そして、そのポストカードの中から、ミニバス(小学生のバスケットボール)のユニフォームを着た子どもたちばかりを選びとって、大きな額に並べ入れると、

「君たちはまだ小さくて、きっと忘れちゃうからさ」

と言って、家の廊下に飾った。

額の中の子どもたちを見ることが日課になった頃、僕は、パパの持っていた、井上雄彦さんの『スラムダンク』というバスケットボール漫画を読ませてもらった。

そして、読みはじめてすぐに、『スラムダンク』のファンになり、バスケットボールのファンにもなった。

ちょうどその頃、学校から、地域のミニバスチームのメンバー募集用紙をもらっていた僕は、パパとママに「行ってみたい」と頼んで、体験会に出かけることにした。

数日後に訪れた体育館は広くて、すごく天井が高かった。

知らない他校の小学生たちが、カッコいいバスケットシューズをはいて、コートを走り回る様子を、僕は胸をドキドキさせながら、目で追いかけた。

緊張とやる気を抱えて触れた重たいボールは、僕の手には大きすぎたし、ゴールは見上げるくらいに高かったけれど、僕は、コーチに教えてもらった通りにドリブルをついて、片手でシュートをする、レイアップシュートを打ってみた。

チビだった僕が、自分の届く一番高いところまでジャンプして放ったボールは、ちゃんとゴールリングを潜り抜けたんだ。

それは、本当に痺れる瞬間だった。

嬉しくて、泣きたくなる感じ。

そんな感覚が、ずっと胸の中にあるまま体験会が終わり、

「チームに入りたい」

って、パパとママに告げた僕は、3年生の6月から、地域のミニバスケットチームに所属するようになった。

それからの僕は、学校にいても、家にいても、いつもバスケのことを考えてしまうくらい、バスケに夢中になった。練習が休みの日には、ボールをもって学校へ走り、夕方のチャイムが鳴るまでシュート練習をくりかえし、夜はボールを抱いて眠る日々を過ごした。

そして、数か月後には、2つ下の弟もチームに入り、幼稚園の体育指導員で、バスケ経験者でもあるパパは、チームの代表に声をかけてもらって、チームコーチになった。

*

月日が過ぎ、6年生になった僕は、エースナンバー4番をもらって、キャプテンになった。

コーチ(パパ)は4番のユニフォームを渡しながら、

「コーチ陣、満場一致で、お前がリーダーに選ばれたんだ。感謝を持って、いつも、リーダーとしてどうあるべきかを考えて行動するように。がんばれよっ」

って、僕を励ましてくれた。

リーダーとは……、なんてこと、考えたことがなかった僕は、正直不安だったけど、憧れていた先輩のことを思い出して、彼ならどう動くだろう? って考えながら行動するようにした。

でも実際は、戸惑うことの方が多かったように思う。

10人の先輩がいなくなったチームが、新たに機能していくのは、時間がかかるだろうってことは分かってはいたけど、2大会で優勝するほどのチームから、負けの多いチームになって、僕は、混乱の中にいた。

「勝つことが全てではない」ってパパに言われていても、僕はやっぱり勝ちたかったし、そのために練習も頑張っていたんだ。

だけど、試合の度に、勝ちたいって思いで試合に挑んでいるメンバーが少ないことを肌で感じて、僕はいつも、やるせない気持ちを抱いたまま、試合後に涙を流した。

*

「受験したい」

ママにそう告げたのは、6年生の梅雨の時期だったと思う。

以前から、試合観戦に連れて行ってもらったり、練習に参加させてもらったことのある、バスケでは名門と呼ばれる中学に行って、皆のベクトルが同じ方向を向いている環境でバスケがしたいと思ったんだ。

「本気なの?」

そう尋ねるママに頷き返すと、ママはその日のうちに学校の資料を請求して、塾の見学日を決めてくれた。

僕が4年生の時に、「いつか、スペインにバスケ留学したい」って言った時も、5年生になって、「NBA選手になりたい」って夢を口にした時も、パパもママも、「無理だよ」なんてことは一言も言わずに、「そう思ったなら、そうなるようにチャレンジしてみなさい。応援はするから」って言ってくれた。

たった数日で、通う塾が決まり、フルタイムの仕事を決めてきたママのフットワークの軽さを目の当たりにして、「応援するってこういうことなんだ」って、僕は、いつかのママの言葉を嬉しく思い出していた。

だけど、塾通いは、思っていたより大変だった。

夏休みなんて、90分×4コマなんて日が続いて、お尻がいたくて、ヘロヘロになって、「受験するなんて言わなきゃ良かった……」なんて後悔したこともあった。

でも、塾が終わってバスケの練習に向かい、体育館に入ってバッシュをはく瞬間は、

「やっぱりバスケが大好きだ!」

って気持ちを、いつも確認することができた。

ボールの弾む音や、バッシュのスキール音が耳に心地よくて、やっと大きく深呼吸できるようだったし、「ずっとここにいたい」とか、「ここが僕の場所だ」って気持ちが、胸の中でグルグル回っているみたいで、いつも体が熱くなった。

それに、バスケへの熱量の差はあっても、仲間と一緒に練習できるのは楽しかったから、練習が終わると、もっと高いレベルでやりたいって気持ちがむくむくと湧いてきて、次の日にはまた、教材で重いリュックを背負って塾に通った。

*

そんな夏が過ぎ、季節が秋に入る頃、ママは家で笑わなくなった。

仕事で疲れてるのかな? って思たけど、こっそり泣いている姿を見つけてからは、何かが起きているのかも……って不安が、胸にとどまるようになった。

それまで、ママがそんな顔で家にいることなんてなかったから、それは、初めて経験する不安だった。

*

「最近、ママどうしたんだろうね?」

僕はやっぱり気になって、不安をそのままパパにぶつけてみた。

「たぶん、原因は俺だと思う」

パパはそう言って手まねきすると、僕をソファの隣の席に座らせた。

「この前のメンバー発表で、5年生よりも、頑張ってる4年生の背番号を上げただろ? あの件で、一部の保護者からクレームがあがってるらしいんだ。俺は、そんなの承知の上でやったことだから平気だけど、ママは、そのことで、少しだけダメージ受けてるんだと思う」

パパの言う、頑張っている4年生とは、僕の弟だ。

実際弟は、チームの誰よりも率先して練習の準備をしたり、練習でも試合でも、声出しを頑張っているし、実力だって問題ないと思っている。

だから僕は、パパのその背番号発表を、あたり前の評価だって納得していたんだ。

アイツ(弟)だって、いつも手を抜かずに頑張ってるって、自分でちゃんと知っているから、新しい背番号をもらって、単純に喜んでたし、他のチームだって、下級生が上級生より若い番号を付けることなんてある話なんだけど……。

「悔しいって感情や、頑張ろうって気持ちのスイッチを入れる、ひとつのアクションとしてやったことだし、今回の背番号を定着させるつもりはないってことも、みんなに話したよな?」

「うん」

「だけど、俺の思いは、まっすぐに伝わらなかったみたいだな。そして、子どもよりも親の方が、悔しさやプライドという面で、敏感に反応したんだと思う」

「でも、アイツ(弟)のことを、いつもちゃんと見てれば分かるはずなのに……」

「保護者は、いつもは見てないだろ? 時々体育館に来たり、試合を見に来るくらいじゃ、普段の準備や練習、試合の合間の態度なんかは分からないよ。俺は、そういうのも全部含めて、メンバー選出をしてるし、それだって保護者に伝えてあるはずなんだけど、結局、その点も、しっかり伝わっている保護者と、そうじゃない保護者がいたってだけのことだろうな」

パパの言葉の意味を必死でたどりながら、僕は、胸がシンと冷えていくのを感じていた。

急速に冷えた胸のせいで、呼吸が浅くなり、僕は苦しく疼く胸を両手で押さえた。

強く押さえていなければ、泣いてしまいそうだったんだ。

「ママはたぶん、聞きたくない言葉を幾つも耳にして、ちょっと弱ってるんだ。でもそれは、お前たちには何の関係もないことだし、俺はちゃんと、1人の選手として、お前たちを評価してるんだから、堂々としてろよ」

分かるよな? そう向けられたパパの眼差しに、僕は唇をかみながら、大きく頷き返した。

*

そんな日々の中にいても、熟に通ったり、模試を受けたり、学校見学に出かけたり、修学旅行に参加したり、バスケの試合に負けて、また泣いたりして、時間は過ぎていった。

ママは相変わらずで、笑った次の瞬間にぼんやりしてみたり、涙をためたままご飯を作っていることもあった。

僕は、そういう様子に気づくくらいには成長していたけれど、そんなママに、どんな言葉をかけてあげればいいのかは全く分からなくて、ふがいない思いばかりを抱えていた。

*

秋が過ぎ、僕たちは家族会議をした。

ちゃんと自分の本音で話す。

そんなルールを決めて、ママが一番に話しはじめた。

「人のことを悪く言わない。辛い顔を人に見せない。そんなふうにずっと生きてきたけど、最近は、そんな顔ばかり見せちゃってるね、ごめん」

ママはそう言って、頭を下げた。

「パパもそうだし、私も、子どもに関わる仕事をしていたから、全ての保護者が、自分の指導法や教育法を賞賛してくれることはないって分かってる。それに、自分が完璧じゃないってことも、ちゃんと知ってる。だから、今回の意見についても、1つの意見としてちゃんと受け止めようねって、パパとも話してたの。でも、ある保護者から、パパの不満を、チーム以外の人にも漏らしたって告げられて、自分の子を可哀想に思って意見を言ってくるわりには、感情のままに外に散らした不満が、巡り巡って、君たちの耳に届くかもしれないって想像はしてくれないだ……って思ったらね、色々考えるのが面倒になって、弱気になっちゃったんだ」

隣の部屋で眠る妹の寝息が、ゆっくりと話すママの声の合間に、小さく混ざって聞こえていた。

「私の本音は、君たちが了解するなら、チームを離れたいと思ってる。ここじゃない場所でもバスケはできると思うしね」

と、ママは僕と弟に順に目を向けた。

ママの赤い目を見つめ返せず、隣にいる弟をチラリと見ると、弟は膝を抱えて小さくなり、睨むように一点を見つめていた

「もし俺やママが、メンバー選出の内容に不満を持って、コーチのところに意見を持って行くような親だったら、お前たちはどう思う?」

しばしの沈黙の先で、向けられたパパの問いかけに、

「恥ずかしくて、チームにいられなくなる」

と僕は即答し、同じだ、というように弟は頷いてみせた。

「でも、そうすることが、子どものためになるって考える親もいるんだ。徒競走を、みんなで手を繋いでゴールすることを良しとする親と、自分の力でチャレンジさせたいって親の違いに差があるように、子どもがいれば、子どもの数だけ、親の考え方も違う。今回の件は、そういう、子どもを想う親の、想いの違いが目に見えただけのこと。20年、幼稚園で色んな保護者と関わってきてる俺は、そういう対応に慣れてるけど、ママの思いも、ちゃんと考えてあげなくちゃいけないって思ってる。だから、ママが本当に限界で、お前たちが了解するなら、俺もチームを離れるつもりでいる。でも、俺に感謝を示して応援してくれる保護者もいるし、俺の言葉を真剣に聞いて、チャレンジを続ける子もいるのを知ってるから、チームに残りたいと思ってる。これが、俺の本心だ」

次はお前な、そう言うように、パパは僕に視線を向けた。

僕は、その前の夜に、ママの泣いている声と、慰めるパパの声を聞いていたこともあったし、やっぱりどこかで、試合で負けて泣いている僕と弟の側で、もう笑って話をしているメンバーへの不満が重なっていたこともあって、

「ママが大変なら、僕も辞めてもいいよ」

と告げた。

そして、3人の視線が弟に注がれると、弟は、涙をいっぱいに溜めたまま、

「僕は、辞めたくない」

と、はっきりと言い放ったんだ。

僕はその声を聞いて、自分の発言を、一瞬で後悔した。

ママのことを心配する気持ちもあったのは本当だけど、どこかで、自分の気持ちを本気で探らなかったということが、弟の言葉を耳にした瞬間に分かったんだ。

ポタポタと落ちる涙を拳で拭って、弟は静かに泣き続けていた。

声をあげずに泣く弟の姿をぼんやりと見つめながら、「ただ、好きなバスケを頑張りたいだけなのに、なんでこんなことになっちゃったんだろう……」という思いが、ため息を何度吐きだしても軽くならない胸の中でループしていた。

*

「決まったね」

長く続いた沈黙をやぶったのは、ママだった。

そして、「今、私、めちゃくちゃ恥ずかしい」と言って両手で顔を覆った。

「先に弱音を吐いて、それに賛同する人を探す。意見が多く集まった方が、自分の考えを正当化できるからね。今回、クレームを言ってきた保護者の、そういう態度に、私は一番憤りを感じていたはずなのに、私も、ここで、それをしようとしてたよ……」

ママはそう言って、「情けないね」と小さく笑った。

「パパや私がずっと教えてきたことが、ちゃんと伝わってるんだなって分かって、こんな状況でも、なんか、めちゃくちゃ嬉しいよ。多くの意見に流されずに、自分の意見を、自分の言葉で伝える。それを、10歳の君(弟)が見せてくれた。もう、それだけで充分。危うく、親の感情で子どもを振り回す、私が一番なりたくない親になるところだった。目を覚ましてくれて、ありがとう」

ママは弟の頭をなでると、僕に視線を向け、

「ママの気持ちに沿ってくれたんだよね? ありがとう、優しい子。受験で大変な時期に、こんなことで振り回してごめんね」

と、僕の頭もなでてくれたんだ。

「もう、メソメソしないで、がっちりポーカーフェイスを貫くよ。だから君たちも、パパがいろんな覚悟を持って、君たちの頑張りをちゃんと認めて、チャンスをくれてるんだってことを忘れないで、がんばりなさい」

「わかってる」

「分かってるよ」

重なった弟と僕の返事に、ママは、本当に久しぶりに、明るい笑顔を見せた。

*

結局、僕はそのチームに残って小学校を卒業し、今は、目標にしていたチームでボールを追う毎日の中にいる。

6年生になった弟は、キャプテンになり、今もパパと一緒にそのチームで頑張りながら、僕の中学を視野に入れて、夏期講習の真っ最中だ。

ママは、去年の暮から天狼院書店というところに通うようになって、いつも楽しそうにしている。

そして、当時のことからヒントをもらった物語を、この7月に書きあげたそうだ。

それは、

「あの時、チームを離れることを選んだ家族が辿った、もう1つのストーリー」

らしい。

*

「本当は、そっちに進みたかったの?」

探るように、そう尋ねた僕に、

「今幸せだから、進まなくって良かったと思ってる。でもたぶん、君たちと一緒なら、そっちを選んでも幸せだったと思うけどね」

ママは、ちらりと僕に笑みを向けた。

「ま、どっちにしても、怒りに怒りで抵抗しなくて良かったよ。あんな状況にいても、パパは愚痴1つこぼさず、チームの子どもたちのために、練習に足を運んでいたから、私もそれに習って口をつぐみ、痛みが去っていくことを待った。それが、結果、この物語を生んだなら、それで良かったんだと思う」

今度は、口角をぎゅんとあげて笑うと、

「想像の中で生みだしたその家族と共に生きることで、私は、怒りや悲しみを鎮めることができたような気がするんだ。物語の中の家族や仲間、そして宗一郎があの時の私を救ってくれたんだよ」

と、ママは、弟と同じ学年の、他校のチームメンバーの名前をあげて話を続けた。

*

「当時、私の働いてた保育園って、T小学校の裏だったしょ?」

「うん」

「だからね、たまたま、T小学校の持久走大会を見ることができたの。ママが見た場所は、観客の保護者の声援も何もない、静かな細い道なんだけどね、その道をね、宗一郎が懸命に走って行ったんだ。ビュンって、まっすぐに前だけを見て。先頭、ぶっちぎりでね。そんな宗一郎の姿を見て、ああ、これだって思ったんだ」

「これだって?」

「これが、パパがずっと伝えている事だって分かったの。誰かが見ていなくても、自分のベストを尽くせる子になって欲しいって、パパはバスケを通して、その一点だけをいつも伝えてる。叱ることもあるけど、それはチャレンジしない姿勢に関してでしょ?」

「うん、そうだね」

僕は、普段のパパの指導を振り返りながら、頷き返した。

「そしてその夜にね、宗一郎のママからメールをもらったの」

ママはそう言って、2年前の宗一郎のママからのメールを僕に見せてくれた。

『シャイだから、本人は言わないと思うけど、1位になれたのは、コーチのおかげ、って言ってたよ。本当に感謝しています』

「このメールを見た時、ずっと胸でくすぶっていた痛みが、さーっと消えていくのが分かったの。誰か1人にでもちゃんと伝わっているなら、それでいいいじゃない、って」

僕は、いつも練習で懸命に走っていた宗一郎の姿を思い浮かべて、嬉しい気持ちになった。

「しかもね、その日に限って、いつもご飯食べるのが遅い2才児クラスの子たちが、普段よりちょっとだけ早く食べ終わってくれて、普段より少し早く園庭に出ることができて、出た瞬間に、宗一郎の姿が見えたの。嬉しくて、泣けてきてさ、『センセイどうしたの? どっかいたいの?』って見上げてくるやんちゃな大輔君に、『うれしいの。うれしくても、なみだってでるんだよ』って答えたら、大輔君が黙って手を繋いでくれたの。小さな手が思いのほか温かくてさ、あんなに痛い思いをしたけど、こんなに素晴らしい瞬間に出会えたなら、経験してよかったのかも、って思えたんだ。私の創作した物語には、宗一郎も大輔君も出てこないけど、彼らが物語を進めて行くエネルギーになってくれたことは確か。それから、君とあの子もね」

ママはそう言って僕を見つめ、次いで、妹と一緒にテレビを見ている弟に目を向けた。

「僕もエネルギーになったの?」

「もちろん。あのユニフォームの一件があった時、『ママ、パパは間違ってないよ』って君が言ってくれた言葉、あれ、ほんと痺れたよ。親子だから欲目はもちろんあるだろうけどさ、いつもパパの側にいて、一緒に頑張ってる君の言葉を、私は信じたいなって思ったの。それから、あの子(弟)の『僕は、辞めたくない』って言葉も痺れたね。多数決でいったら、ほとんど結果が出てる状況なのに、あの場で自分の本音が言えるって、ほんとに凄いと思う。実際、あの一言が、君の受験突破に大きく貢献してると思うしね」

「なんで?」

「だって、あの時期にチームから離れたら、確実にボールに触れる時間が減って、君、ストレス抱えてバランス崩したでしょ?」

「確かに、そうかもね」

僕は納得して、頷き返した。

「たぶん私も、あの時バランス崩しやすくなっていた原因、それだと思うし」

「それ?」

「私ね、物を書くことが大好きなの。本を読むこともね。でもあの時期、フルタイムの保育園の仕事と帰宅後のピアノの練習、君の受験のバックアップに、バスケの副会長、プラスあの問題が勃発した中でも、日々の家事もあって、その大好きな時間を持てなかった。それが最大のストレスになって、私の心を弱い場所に運びやすくしたんだと思う。実際、長編書きながら、各週で記事も書いてたこの数か月は、仕事も家事も普通にしてたけど、すごく、満たされてたもん」

「そうなんだ」

「満たされた中であの頃を振りかえってみるとさ、なんで、あんなに簡単に弱っちゃったんだろ? って、ほんと情けなくなるよ……」

「でも、外にいる時は、普通に見えてたよ。家でママが泣いてるなんて、誰も思わなかったんじゃない?」

「そう見えてたなら、良かった。みんな、色んなことを抱えながら生活してるからね。結局、目に見えることだけが全てじゃないってことなんだろうね」

「うん」

「とことん情けなかったけど、当時の私の未熟さが、君の中に、そういう視点を刻みつけたのなら、それは、充分すぎるほどに、結果オーライだよ」

ママは、じっと僕の目を見つめたままそう言うと、ニカっと、大きな笑顔を見せた。

*作中の人物名は偽名です。

***

この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。

「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、店主三浦のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。

【8月開講/東京・福岡・全国通信対応】人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ《日曜コース》」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜《初回振替講座有》

→【東京・福岡・全国通信対応】《日曜コース》

→【関西・通信コース】

【天狼院書店へのお問い合わせ】

TEL:03-6914-3618

天狼院書店「東京天狼院」

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F

天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021

福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL 092-518-7435 FAX 092-518-4941

【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】