開かない引き出し《プロフェッショナル・ゼミ》

*この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

【4月開講申込みページ/東京・福岡・京都・全国通信】人生を変える!「天狼院ライティング・ゼミ」《日曜コース》〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

→

【東京・福岡・京都・全国通信対応】《日曜コース》

記事:ノリ(プロフェッショナル・ゼミ)

もう、限界かもしれない。

私はタクシーの後部座席にもたれかかり、うつろな目で窓の外を見ていた。

道路の段差で、窓ガラスに頭をぶつけそうになる。

車は都市の中心部と郊外をつなぐ大きな橋にさしかかっていた。

視線の先に見えてくるのは、大きくカーブを描いた高速道路に等間隔に灯る照明。

ブレスレットみたいだ。

30歳の誕生日、マサシにもらったブレスレットを思い出していた。

クリスタルガラスが一周埋め込まれた細いブレスレット。

気に入っていつも身につけていた。

「待てって!」

「離してよ!」

それは原因も思い出せないほど、ささいないつものケンカだった。

しかし、つかまれた左手を振り払うと、ブレスレットは切れてしまった。

一足だけの革靴と、かかとの内側が擦り切れたスニーカー、汚れたサンダル。それだけでいっぱいなマサシの部屋の小さな玄関に、ガラスの粒はバラバラと散った。

「ああ……」

マサシは小さくつぶやいた。

私は散らばったガラスの粒を見て、二人の関係は元には戻らないことを悟った。

「もう連絡しないで」

ドアを開けて外に出ると、二度とマサシと会うことはなかった。

その後、あの玄関でブレスレットのかけらを拾うマサシを何度も何度も想像した。

どんな顔をしただろう。

泣いただろうか。

後悔しただろうか。

忘れた頃に靴の中から出てきてどう思うだろうか。

想像したけれど、気持ちは変わらなかった。

もう、3年前のことだ。

あれ、どうしたんだろう。

ふと目に涙が浮かんでいるのに気づいて、自分の疲れを実感した。

それから好きな人は何人かできて、お付き合いもした。

しかし、どの恋も長続きはしなかった。

なぜなら、忙しすぎたから。

マサシとのすれ違いも、私の仕事の忙しさを理解できなかったのが原因だ。

ああ、もういい。そんなことは。

終わったことだ。

少し鼻をすすってみる。

それよりも今は家に帰ってやることの多さにうんざりしている。

明日着ていく下着は乾いているだろうか。

「そこのコンビニでお願いします」

「はい、わかりました」

煌々と光を放つ午前2時のコンビニの前に、タクシーが静かに停車する。

「4980円です」

「タクシーチケットでお願いします」

「はい、確かに。おやすみなさい」

バタン。

今日の運転手はギリギリだった。わざとゆっくり走ったな。

コンビニから家まで歩いて3分。

終電に間に合わず、タクシーで家に帰るのは、今日で14日目だった。

深夜1時まで働いたら、いつもより1時間遅い朝10時まで出勤すればいいことになっている。

しかし、現在午前2時。シャワーを浴びて、眠って、起きて、身支度を整えて、家を出て、電車に乗って通勤することを考えると、どんなにがんばっても4時間くらいしか眠れない。

こんな日々が、かれこれ2週間続いている。

それでも、体が疲れているだけならいいんだ。なんとかなる。

仕事の終わりが見えているなら、きついけど、なんとか乗り越えられる。

しかし、今、私の頭を悩ませているのは、チームの上司、最上さんだった。

34歳。デザイン会社に中途入社してもうすぐ5年。

今の会社は3社目。ずっと憧れていた会社だった。

美術大学を出てからは10年近くなるだろうか。

私は、新人の後輩の教育係も担当する中堅クラスのグラフィックデザイナーになっていた。

マサシのことがきっかけだったわけではないが、プライベートよりも仕事にかける時間が多くなるにつれ、会社を辞めたくてたまらなくなった。

こんな会社、さっさと辞めたい。けれど、憧れて入社した会社の仕事はやりがいがある。

天秤に乗った2つの気持ちは、いつもギリギリのバランスを保っていた。

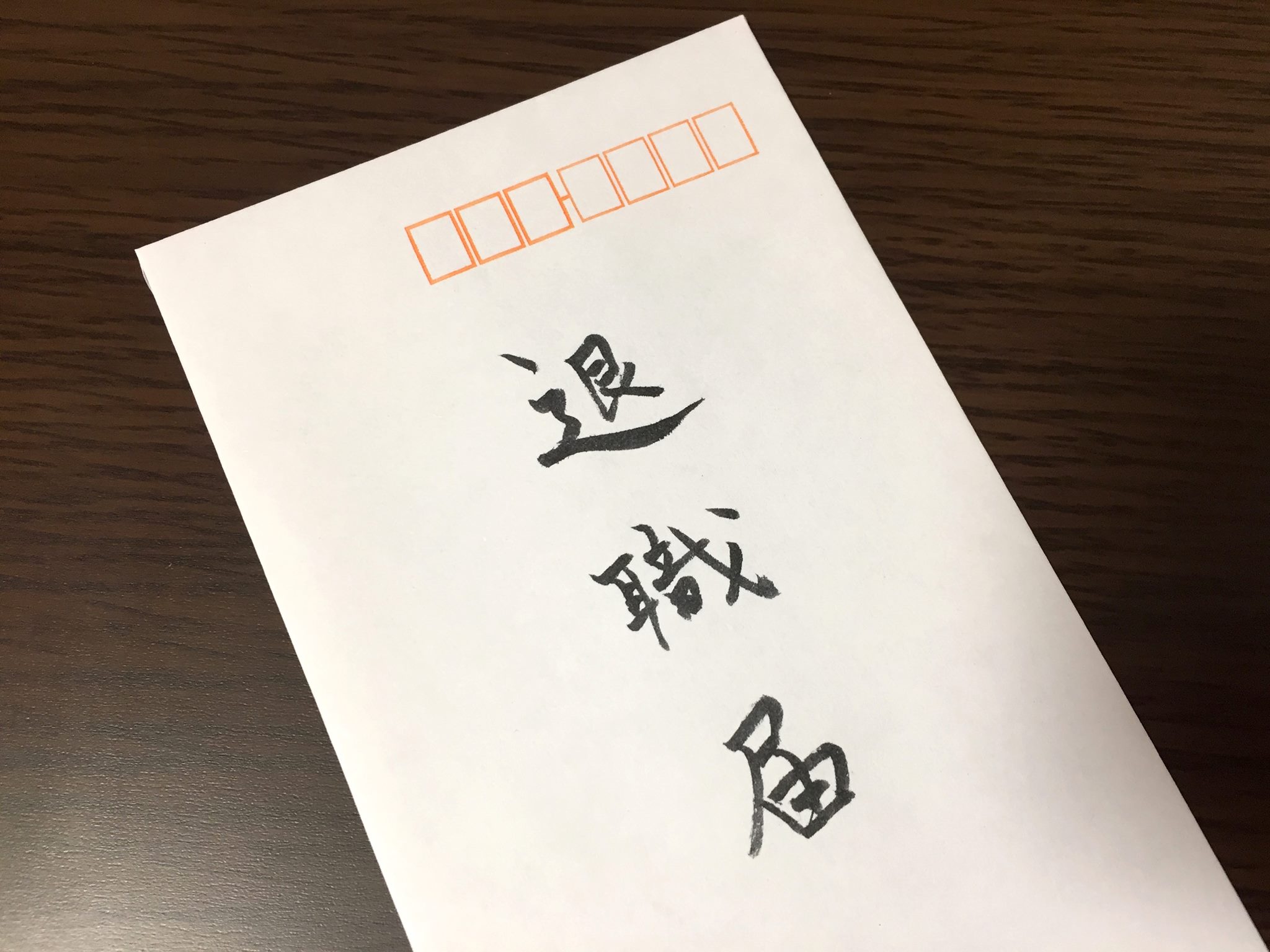

「そうだ、『退職届』を書いておこう!」

我ながらいいアイデアだと思った。

日付以外、しっかり書き込んだ退職届を引き出しのいつも見えるところに入れておく。

「これでいつでも辞められる!」

なぜかそう思うと、もう少し会社にいようかな、少しだけ頑張ってみようかな、そんな気持ちが湧いてきた。

いつもそんな風に、自分に折り合いをつけて仕事を続けていた。

最上さんと同じチームになったのはそんな頃。

社内でチーム替えがあり、私は最上さんに引き抜かれた形で、チームの一員になった。

最上さんは私より6つ年上の男性だ。

それまでもチームを越えて、最上さんとは何度か仕事をしたことがある。

仕事がうまくいくと大げさに握手を求めてくる。

「よくがんばりました!」

「クライアントの伊藤さん、大喜びでした!」

フロアのみんなに聞こえるように、大声をあげるのだ。

私は単純に、最上さんの役に立つのがうれしかった。

最上さんは、2つの意味で、一目置かれているデザイナーだった。

一つはデザインの上手さ。

最上さんは、社内でもデザインが飛び抜けて上手い人だった。

大きなポスターのコンクールで賞を獲ったことがあり、ちょっと知られた人らしい。

ディレクション能力も高く、アートディレクターとして何人かのデザイナーと仕事をすることもあった。

営業力もあるため、ほかのデザイナーが営業と組んで仕事をするところ、彼は一人で営業からデザインまでを担当していた。

もう一つは、人間性だった。

彼は社内で、いわゆる「一匹狼」だった。

以前、後輩を何人かつぶしたことが原因で、チームを取り上げられ、社内で干されたことがあったらしい。そこから頑張って汚名を返上し、今またチームを持つことができているという噂を聞いた。

さらに、営業と一緒に仕事をしないのは、自身の営業力もあるが、営業との折り合いが特に悪いこともあるらしい。

私はそんな噂は知ってはいたけれど、特に意識もしなかった。

そんなことよりチームに抜擢されたことが、腕のいい人に認められたという喜びでいっぱいだった。

そして張り切って仕事に打ち込んだ。

スタートは最上さんのやり方を学ぶことから。

一緒にクライアントのところに行き、要望を聞く。

その要望から解決策を見つけて、プラスαになる付加価値をつけて、デザインに落とし込んでいく。

だんだん最上さんのものの考え方や好みがわかってくると、先回りして参考になりそうな資料を探したり、自分からアイデアを出してみたりした。

少しずつ、私のアイデアが採用されることも増えてきた。

褒められるとうれしくて、また仕事に打ち込む。

チームに入って一年が経つ頃には、一緒に担当したブックデザインで、全国的な賞を獲ることができた。

「ベストコンビで、これからも頑張ってください!!」

会社内でも最上チームの活躍は知られるようになり、すべてがうまくいっているように思えた。

しかし、次第に、小さな「?」が増えていった。

最上さんとは、移動の車の中で、喫煙室で、飲み会でと、いろんなところで話をした。

「デザインとは」、「仕事とは」という話。

デザイナーの先輩として、どんな話もとても興味深かった。彼が社内でも一匹狼として頑張ってきた自負がにじみ出ていた。

しかしいつも話の流れは、「今の若い子は」、「うちの会社の経営は」という話題になり、最終的には社内全員の悪口を聞かされることになる。

持論を展開したあと、彼は決まって

「僕は間違っていますか?」

そう、聞いてくる。

「正しいんじゃないですか」

私はそう、答えるしかない。

悪口は日に日にエスカレートしていった。

彼はデザイナーに師弟関係を求める人だった。

彼の個人事務所に雇われているならまだしも、会社都合のチーム編成で師弟関係といっても、誰もついていく人はいなかった。

それでも以前同じチームだった後輩たちに先輩風を吹かせていた。

「キミも偉くなったもんですね」

「彼はちゃんと育っていませんね」

そうした後輩への攻撃メールを、私にもBCCで送りつけてきた。

「大変ですね」

「確かにそれは失礼ですね」

初めは話を合わせてみたが、一向に止まらないメール攻撃にうんざりした私は、次第に反応しなくなった。

すると今度は開封確認機能をつけてメールを送ってくるようになった。

なんのつもりなんだろう?

「……ふう」

私が出張の報告書を提出したとき。

最上さんはため息をつき、面倒そうに認印を押した。

「……おつかれさまでした」

笑っていない目で、報告書を突き返してくる。

なんだろう? 今の?

「ちょっと! 小林さん!」

夜9時過ぎ。タイムカードを押して帰ろうと思ったら、追いかけてきた最上さんに呼び止められる。

「今、どれだけ大変か、わかっていますか?」

「えっ!?」

何を言われているのかわからない私は、戸惑った。

「わからないならいいです」

そう言い残すと最上さんはスタスタと喫煙室へと消えていった。

なに今の? イヤミのつもりなの?

いつからだろう。

あれ? なんだろう? どういうつもり?

最上さんの行動に「?」を感じることが多くなった。

でも、忙しさの中で、自分の中のその気持ちは置き去りにしてきた。

しかし同じころから、仕事がうまくいかなくなってきた。

「よくやりました!」

これまで、何かあれば両手で手を握って褒めてくれる最上さんが、アイデアを持っていっても、ため息をつくだけ。

すぐにレスポンスを返さない。

呼び出されるまで、ビクビクしながら過ごすしかない。

怒るなら、怒ってくれればいいのに。

ある日の夜9時過ぎ、呼び出されると、3日前に出したアイデアについての話だった。

「がっかりしました」

「はあ……」

期待に応えられなかった悲しさよりも、なんで今頃? と思った。

「どうして今なんですか。もう9時も過ぎて、直すにも帰るのに間に合いません」

私が電車通勤であることは、最上さんはもちろん知っている。

「僕は9時過ぎてもこれから仕事の本番なんです。僕が今、どれだけ大変な状況なのかかわりますか」

最上さんはまた、ため息をついた。

「大変なのはわかりますが、じゃあ、仕事振ってもらえませんか、今村くんもいますし」

今村は同じチームの後輩だ。

「これは責任のあることなので、任せられません」

「では、レスポンスをもう少し早めてもらえません。いつ戻ってくるかわからないと、こっちもどうしたらいいかわかりません」

「教えないとわからないということですか? 会社は学校ではありません」

会社は学校ではない、これは彼の口癖だ。

「はあ……。そうですね」

「教えてくれる人がいないとダメなんですか?」

「教えてくれるというか、なにがダメなのかはっきり指示を出してもらえませんか?」

「人は自分で気がつかないと、身につきませんからね」

この人はおかしいかもしれない、と思った。

けれど、私の中に根付く、こんな気持ちがその思いを打ち消していく。

「この人の相手をできるのは私だけだ」

「この人、私がいなくなったら、どうするんだろう」

「私がなんとかしないといけないんだ」

それから挨拶も無視されることが増えていった。

アイデアや企画を持っていっても迷惑そうにする。

それだけではない。

「いつも話しかけるタイミングが悪いですね」と、苦笑いされる。

もちろん、目は笑っていない。

今、忙しいのは、200ページほどのガイドブックをデザインする仕事が入っているからだ。

最上さんは私と話さなくなったら、これ見よがしに「任せられない」と言っていた今村へと仕事を振り出した。

私は今村の仕事を手伝ったり、別のチームの仕事をしたりしながら、毎晩午前1時過ぎまでビクビクしながら最上さんの様子を見ている。

そんな毎日を2週間送っていたのだった。

「おはようございます」

次の朝。身支度を済ませて会社に着いたのは、10時ギリギリだった。

挨拶をしたが、最上さんはパソコンのモニターから顔を上げることはなかった。

今日もか。仕方ない。

パソコンのボタンを押して起動を待っていると、息を切らした今村が席に着いた。

「おはよう」

「おはようございます」

自転車を飛ばしてきたらしい。

「昨日も遅かったんでしょ」

「2時くらいですかね」

私は1時には退社しているが、今村は家が近いという理由でもっと残業させられているようだ。

「コバちゃん!」

背後から話しかけてきたのはハシモだった。ハシモこと、橋本くんは大学の同級生。私が会社に中途入社した2年後に会社にやってきた。

「あ、ハシモ、何?」

「今日さ、ヤスと飲むんだよ! コバちゃんも来なよ、ヤスも会いたいって」

「え、ヤッさんと! いいな会いたいなあ」

ヤスも同じ大学の同級生。最近この会社を辞めて独立している。

「ね、7時から店、予約してあるからさ、途中からでもいいし」

「7時かあ……。今日も詰まってるんだよね」

モニターから半分見えている最上さんの額を見た。

ハシモはなんとなく状況を察して、

「じゃあ、ひと段落できたらおいでよ」

「うーん、わかった」

無理だろうなあ。

返事をしながらも、私は諦めていた。

夜、ハシモが声をかけて帰っていく。

「じゃあ先行ってるからね、連絡する」

私のデスクから見える壁時計が7時を回ろうとしていた。

きっと間に合わないな。

今日は朝から企画書を詰めていた。

しかし、いちいち最上さんの顔が思い浮かんでくる。

これは怒られるか、これは怒られないか。

どうやったら怒られないか。もう、それしか考えられない。

これまで言われてきた違和感のあるいろんな発言が頭の中でぐるぐるするだけで、全然進んでいなかった。

ブーン、ブーン。

机の上に置いてある携帯が鳴る。

ハシモからの電話。

携帯の時間を見て、とっくに1時間が経ったことを知った。

サッと席を立ち、フロアの外の廊下で、電話に出る。

「あ、コバちゃん! どう進捗?」

「うん、まだなんだ、ごめん」

「そうなの〜! 今ヤスに変わるね!」

「あ、コバさーん、元気!」

「うん元気元気」

全然元気ではないけど、反射的に答えてしまった。

「なんだ、仕事忙しいのかい」

「うん、最上さんがねえ」

「あー最上さんかあ、大変だな」

「うん」

「でも、待ってるからさ、いろいろ話そうよ」

「そうだねえ」

「じゃあ、ハシモに変わるから」

「うん」

「あ、コバちゃん、まだまだやってるからさ、来てよね」

「ありがとう、がんばる」

そうはいったものの、私にはもう、頑張り方がわからない。

もうここが、限界なのかもしれない。

そう、限界なんだ。

「……だから、出してからおいでって!」

電話の向こうで、小さくなったハシモの声が聞こえた。

「え、今、なんて言った?」

「ヤスがさ、トイレ我慢しててさ」

「なんだ、びっくりした」

びっくりした。心が読まれたかと思った。

橋本くんが、机の引き出しの中にある退職届を知っている訳はない。

「じゃあ、待ってるからね」

私は電話を切った。

フロアの外の暗い廊下で、携帯を握りながら、ハシモの言葉を思い返していた。

「出してからおいで」

長い間引き出しの中で眠っていた退職届が、息を吹き返したように思えた。

そうか、辞めればいいんだ。

もう、限界だ。

あの人は、おかしい。

本当は知っているんだ。

わかっているんだ。

そうだ、辞めればいいんだ。

私は廊下から自分の席に戻ると、引き出しの中の退職届を出し、日付を書き入れた。

封筒に封をすると、作りかけの企画書と一緒に最上さんの席へと向かった。

「おつかれさまです!」

ありったけの作り笑いをして見せた。

多分、笑ってはいなかっただろうけど。

「はい?」

最上さんはパソコンのモニターからこちらを向いた。

いつものように、目は笑っていない。

ふと私は最上さんの目をじっと見つめてしまった。

1秒、2秒……、3秒経っただろうか。

すると、最上さんの笑っていない目の奥が、寂しそうに震えたような気がした。

ハッとした。

私は企画書の下にある退職届を握りしめた。

ああ、ダメだ。

やっぱりこの人には私しかいないのだ。

間を埋めるように、最上さんの機嫌をとった。

「今、よろしいでしょうか? この間の企画書の件なんですけれど……」

「はあ……途中で持ってこられても困るなあ」

なんの進展もない会話を交わした後、席に戻った私はほっとしていた。

渡さなかった退職届をもとの引き出しにしまうと、もう二度と開けることはなかった。

偶然、背中を押してくれた、友達の言葉も一緒だ。

「出してからおいで」

※この記事はフィクションです。

***

この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。

「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。

http://tenro-in.com/fukuten/33767

天狼院書店「東京天狼院」

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F

東京天狼院への行き方詳細はこちら

天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

【天狼院書店へのお問い合わせ】

【天狼院公式Facebookページ】

天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。