目に見えない一手が、心に触れた〜将棋盤がつないだ、再生の物語〜《週刊READING LIFE Vol.314 非合理的》

*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

2025/7/10/公開

記事:内山遼太(READING LIFE編集部 ライターズ倶楽部)

「誰がリハビリなんかやるか!」

そう言って、90代の男性は今日も椅子を蹴った。車椅子から立ち上がろうとして転倒し、大腿骨を骨折してから三週間。田中さん(仮名)は、スタッフが近づくたびに眉間にしわを寄せ、リハビリテーションの提案を頑なに拒み続けていた。

「痛いことばかりさせやがって」「もう十分生きた」「放っておいてくれ」

毎日のように繰り返される言葉を聞くたびに、周囲の空気が数度冷える気がした。看護師たちは困り果て、理学療法士は匙を投げかけていた。そんな午後のことだった。田中さんが、ふと手を止めて、静かに何かを見つめていることに気がついた。

それは、廊下の向こうから聞こえてくる、カチッ、カチッという小さな音だった。

作業療法士の内山は、決して腕力や威圧では人を動かさない。むしろ、その逆だった。彼は患者の前では常に腰を低くし、相手の目線に合わせて話しかける。年上の患者には必ず敬語を使い、時には「教えてください」と頭を下げることもある。

しかし、ときどき”変なこと”をする。

同僚たちがそう言うのも無理はなかった。内山は時として、医療の常識からは外れた行動を取る。ある日は認知症の女性患者に童謡を歌って聞かせ、またある日は無口な男性患者に手紙を書く練習を提案した。そのたびに「エビデンスは?」「効果測定はどうするの?」と問われるが、内山はいつも同じように答える。

「人間を見ています」

今日も、内山は現場にそぐわない物を抱えて現れた。それは、年季の入った将棋盤だった。

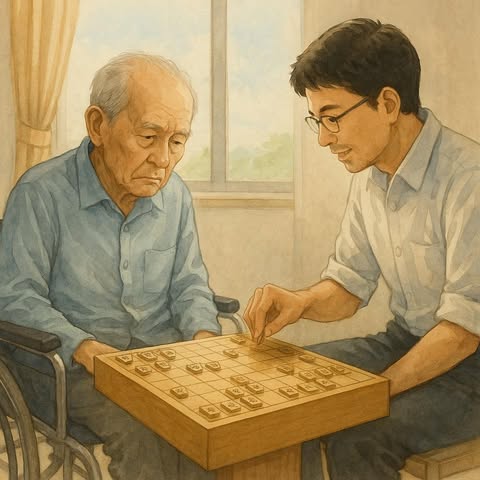

田中さんの病室の前で、内山は将棋盤を膝の上に置いて駒を並べ始めた。カチッ、カチッという音は、一つひとつの駒が盤面に置かれる音だった。田中さんは、最初は素知らぬ顔をしていたが、やがて視線が将棋盤に向けられているのを、内山は見逃さなかった。

「田中さんは、将棋をお指しになりますか?」

内山の問いかけに、田中さんは顔をそむけた。

「知らん。興味もない」

しかし、その後も田中さんの視線は、時折将棋盤に向けられていた。内山は気づいていた。田中さんの手の動きに、駒を持つ時の微細な癖が残っていることを。そして、盤面を眺める時の集中した表情に、長年の経験がにじみ出ていることを。

「お相手していただけませんか」

翌日、内山は将棋盤を田中さんの前に静かに差し出した。

看護師長は眉をひそめた。「内山さん、それはリハビリになるんですか?」

理学療法士も首を振った。「歩行訓練が先でしょう。遊んでいる場合じゃない」

スタッフたちの反応は予想通りだった。医療現場において、遊びは時間の無駄と見なされがちだ。特に、機能回復が急務とされる病院では、一分一秒が貴重な治療時間として位置づけられている。

「意味がないんじゃないですか?」

同僚の作業療法士がそう言った時、内山は苦笑いを浮かべた。

「意味がないから、やってみたくなったんです」

確かに、将棋はリハビリプログラムには含まれていない。歩行の改善にも、日常生活動作の向上にも、直接的には結びつかない。医学的な根拠もエビデンスも、書類上は存在しない。

しかし、内山には確信があった。

田中さんの人生において、将棋は単なる遊びではなかった。娘の話によれば、田中さんは若い頃から将棋を愛し、定年後は将棋クラブに通い詰めていたという。仲間たちとの対局は、田中さんにとって生きがいの一つだった。それは、機能や能力以前に、田中さんという人間の核心に触れる部分だった。

「尊厳」という言葉がある。医療現場でよく使われる言葉だが、その実態は曖昧だ。しかし内山は、尊厳とは「その人らしさを認めてもらえること」だと考えていた。田中さんにとって「その人らしさ」とは、将棋を指す姿だったのではないか。

内山の直感は、理論や数値では説明できない。それは確かに「非合理」だった。しかし、人間の心は必ずしも合理的ではない。時として、非合理な選択こそが、人の心を動かすことがある。

「…まあ、一局だけなら」

田中さんがそうつぶやいたのは、内山が将棋盤を置いてから三日目のことだった。

最初の一局は、沈黙のまま進んだ。田中さんの指し手は慎重で、一手一手に時間をかけた。内山は急かすことなく、静かに相手の時間を待った。対局中、田中さんの表情は穏やかだった。あの険しい表情は、いつの間にか消えていた。

二局目になると、田中さんは小さく舌打ちをした。内山の指し手に対する反応だった。それは、対局相手を意識している証拠だった。

そして三局目の終盤。三度目の正直とは昔から言うけれど、田中さんは内山の駒を見つめて、小さく首を振った。

「…その一手は、甘いな」

それは、田中さんが発した初めての「言葉」だった。一局目では沈黙、二局目では舌打ち、そして三局目でついに、心の扉が開かれた瞬間だった。

三週間、田中さんは必要最小限のことしか話さなかった。「はい」「いいえ」「痛い」

それ以外の言葉を聞いたスタッフはいなかった。しかし、将棋盤の前では、田中さんは別人だった。

「そこは歩で受けるべきだろう」

「角の活用が下手だな」

「もう一度、考え直してみろ」

批評的な言葉だったが、そこには対話があった。内山と田中さんの間に、確実なコミュニケーションが生まれていた。

変化は将棋だけにとどまらなかった。

一週間後、田中さんは看護師に「お茶をもう一杯もらえるか?」と声をかけた。二週間後、理学療法士の「歩いてみませんか?」という提案に「少しだけなら」と答えた。小さな変化だったが、スタッフたちには確実に伝わった。

田中さんが生きることに、再び関心を示し始めたのだ。

理由は明確ではない。将棋が脳機能を刺激したからかもしれない。手指の巧緻性が向上したからかもしれない。あるいは、久しぶりに「勝負」という緊張感を味わったからかもしれない。

しかし内山は、別の理由を考えていた。

田中さんは、将棋を通じて「自分が必要とされている」ことを実感したのではないか。内山という対局相手にとって、田中さんは「教えてくれる人」「指導してくれる人」だった。患者として扱われるのではなく、一人の将棋指しとして尊重されたのだ。

それは、田中さんにとって久しぶりの体験だった。

「あんた、もう一回、打ちたいか?」

それは、対局を始めてから一ヶ月後のことだった。いつものように内山が将棋盤を持参すると、田中さんの方から声をかけてきた。

これまでは、内山が「いかがですか?」と声をかけ、田中さんが「まあ、仕方ない」といった調子で応じるのが常だった。しかし、この日は違った。田中さんが自分から対局を求めてきたのだ。

「昨日考えていたんだが、あの時の君の手は確かに良かった。でも、もっと良い手があったような気がする」

田中さんの言葉には、明らかな変化があった。以前のような投げやりな調子ではなく、何かを伝えたいという積極性があった。そして、相手である内山を「君」と呼んだ。それは、対等な関係性の表れだった。

看護師たちは廊下で立ち止まった。田中さんが自分から誰かに話しかけるのを聞いたのは、入院以来初めてだった。

「内山さん、あの患者さんが笑ってますよ」

「本当に、別人みたいです」

スタッフたちは誰も、将棋の勝敗よりも、田中さんの「一言」に驚いていた。それは、人が生きることへの意欲を取り戻した瞬間だった。

その日の対局で、田中さんは内山に勝った。「まだまだ甘いな」と言いながら、田中さんは満足そうに微笑んだ。それは、入院以来初めて見る田中さんの笑顔だった。

対局後、田中さんは内山に言った。

「ありがとう。久しぶりに、将棋が楽しかった」

そして、少し間を置いてから、こう続けた。

「明日も、リハビリを頑張ってみる」

リハビリテーションの進捗表には、「将棋」の記録は載らない。

歩行距離、関節可動域、日常生活動作の自立度。記録されるのは、測定可能で数値化できる項目ばかりだ。将棋の対局回数や内容は、医学的な評価指標には含まれない。

しかし、あの将棋盤がなかったら、田中さんは今も誰とも話していなかっただろう。

内山の「非合理な一手」は、確かに誰かを動かした。それは、機能回復という目に見える結果以上に、人間としての尊厳を回復するという、目に見えない変化をもたらした。

医療現場では、しばしば「エビデンス」という言葉が重視される。科学的根拠に基づいた治療法こそが正しいとされる。それは確かに重要なことだ。しかし、人間の心は数値では測れない部分がある。

田中さんにとって、将棋は単なる遊びではなかった。それは、自分らしさを保つための手段だった。長年培ってきた技術と経験を発揮する場だった。そして、他者とのつながりを実感する機会だった。

内山が将棋盤を持ち込んだのは、確かに「非合理」だった。治療計画にはない行為で、効果の保証もなかった。しかし、その非合理な選択こそが、合理的なアプローチでは届かなかった田中さんの心に届いた。

「正しさ」と「必要さ」は、必ずしも一致しない。医学的に正しい治療法が、常に患者に必要とされるとは限らない。時として、医学書には載っていない「人間らしい関わり」こそが、人を動かす力を持つ。

田中さんは、その後順調に回復し、三ヶ月後には自宅に退院した。退院の日、田中さんは内山にこう言った。

「将棋クラブに戻ったら、君に教わったことを仲間に話してみる。ありがとう」

内山の将棋盤は、今日も病院の片隅に置かれている。次に、それを必要とする人を待ちながら。

非合理な一手が、また誰かの人生を動かす日を、静かに待ちながら。

□ライターズプロフィール

内山遼太(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)

小学生時代、鹿島アントラーズで不屈のプレイをする選手たちに見せられて、自分もそんな人間になりたいと思いながら、少年時代を過ごす。高校生になり、選手たちのような不屈の精神を持った人たちを裏から支える仕事をしたいと考え、作業療法士の道を志すようになる。大学卒業後は、終末期の病院で神経難病の患者さんを中心にリハビリの経験を積み、現在はデイサービスで生活期の高齢者を中心に、予防医学のリハビリを提供している。また、その傍らで新人療法士向けのセミナースタッフや講師も行なっている。

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院カフェSHIBUYA

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号

MIYASHITA PARK South 3階 30000

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17

ENOTOKI 2F

TEL:04-6652-7387

営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜22:00

■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先

Hisaya-odori Park ZONE1

TEL:052-211-9791

営業時間:10:00〜20:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00