無能論《天狼院通信》

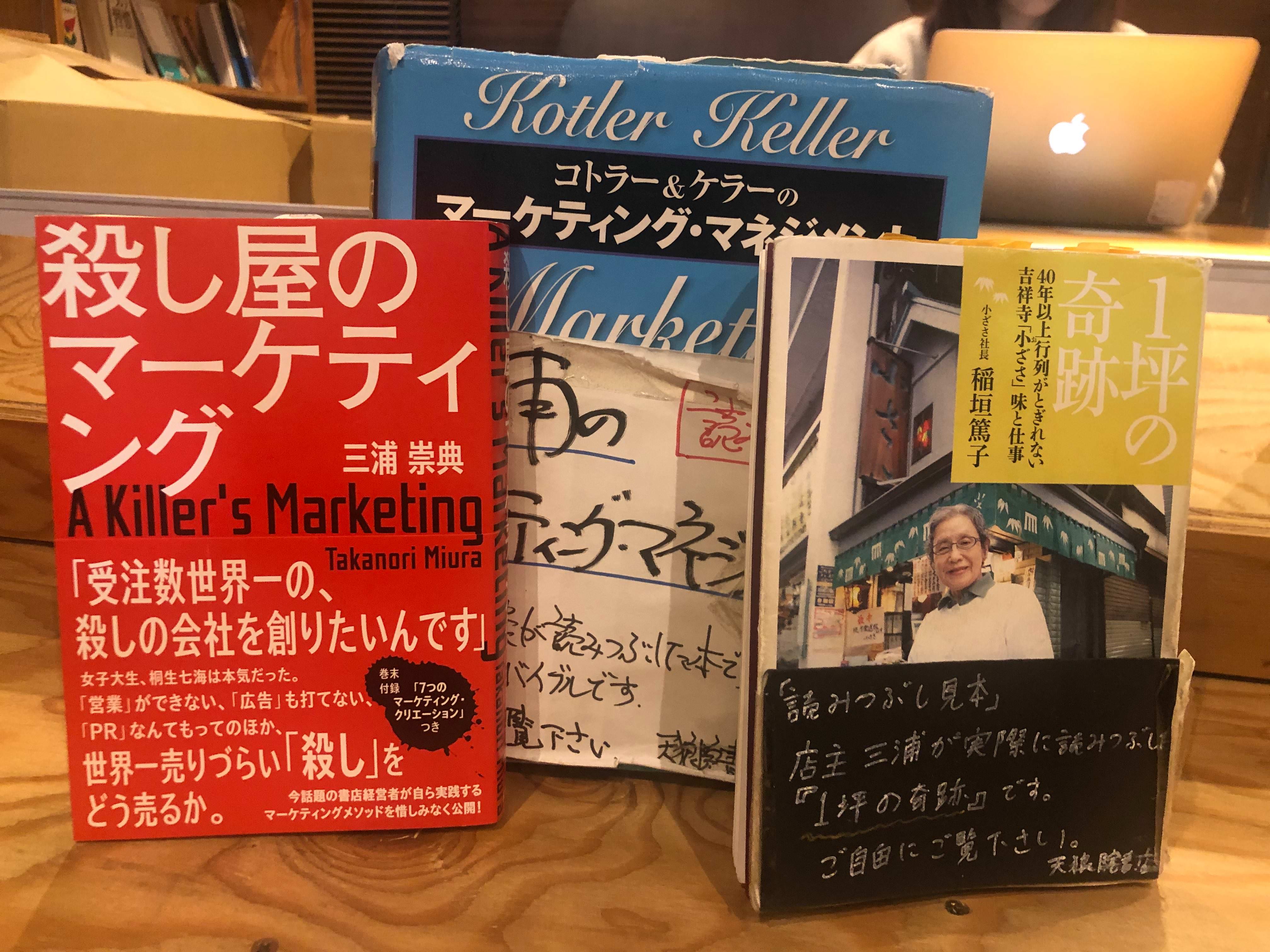

記事:三浦崇典(天狼院書店店主および『殺し屋のマーケティング』著者)

おそらく、フォトグラファー青山裕企さんの「写真で食べていくための全力ゼミ」第1期でのことだったと思う。

僕のカメラの師匠の一人である青山裕企さんは、こんな主旨のことを言った。

「私は自分に才能があると思ったことはない」

それを聞いて、ああ、やっぱり、青山さんもそうかとひどく安心したことを覚えている。

僕も、まったく、そうだからだ。

自分が才能があると思った試しがなく、とにかく、人より劣っているだろうという前提でもって、人生の戦略を組み上げてきた。

たとえば、才能がないと思う証拠を上げろと言われれば、無限に連ねることができるだろう。

小学校5年生のときのIQテストで、30人中、僕は4番でしかなかった。田舎の小さな小学校にもかかわらず、だ。なんと、中途半端なことか。

また、中学のときには勝てない人間が何人もいて、高校に進学したときには、英語の授業で学年最下位を、たしか2回連続とって、補講にも呼ばれずに、なぜ僕より成績がいい人間が補講に呼ばれて、僕は呼ばれないのかと先生を問い詰めると、諦めたようなとても優しい笑顔で「三浦はいいよ」と言われたことがあった。

すぐに頭痛になる体質で、直射日光にも弱く、小学校のころから朝礼とかでよく倒れる生徒で、どの学校でも保健室の先生とは仲良しだった。

運動神経もよくはなく、歌も下手で、ファミコンをやっても僕よりうまい人はクラスにたくさんいた。

家族の中でなぜか僕だけ一重まぶたで、横爪で、中学だか高校だかの生物の授業で、メンデルだか誰だかが「劣性」という言葉を使っていたのを授業で聞いて、僕はきっと、生まれながらにして「劣性」なのだろうと思っていた。

そう、才能がないというより、「劣性」という言葉がしっくりくるような気がする。

「優性」として生まれた人と比べると、おそろしいほどにコスト・パフォーマンスが悪い人生になるだろうと、いつも、どこかで諦めていた。

不本意ながら、大学にも2つ行ったが、どちらもほとんど単位をとらずに、ふらふらと現実逃避して、バイトをし、小説を書いていた。

もちろん、人生から逃げるためだ。

僕にとって、夢とは「普通に生きられない言い訳」に過ぎず、普通になるためのモラトリアムに過ぎなかった。

すなわち、僕は自分を「劣性」とみなし、また心底「無能」だとみなしていたことになる。

たとえば、コインを投げて、表か裏かとなる場合、必ず僕の番には「裏」が出るだろう、いや、「裏」が出なければおかしいとさえ思っていた。

晴れ男と雨男が世の中にいるとすれば、僕は必ず雨男を担うべきで、縦爪がかっこいいと言われる場合は、必ず横爪が割り当てられ、腹が弱く、つねにトイレを意識して生きなければならず、恋愛の悉くも失敗するだろうと、もう、確信的に思っていた。盲信していた。

大人になって、まあ、僕の言う、大人とはようやく現実逃避しなくなった30を過ぎてからのことだが、この「無能の確信」が、やけに役に立つことに気づくだが、それもよほど後のことである。

自分を「無能」だとみなすと、人は、「有能」の人よりもコスト・パフォーマンスが悪い人生になると認識するから、「普通」の人生を送るためには、自分よりも「有能」なほとんどの人よりも、はるかに努力しなければならないと、肌感覚と言うか、もう本能レベルでそう思うようになる。

そして、努力をし続けていないと、実に居心地が悪く、不安になるのだ。

相当量、努力しなければ、「無能」な自分は「普通の幸せ」を手に入れることは不可能だと当然のように考えるからだ。

「普通の幸せ」とは、父や祖父が手に入れたレベルの幸せのことだ。

普通の家庭を築き、普通の生活を送るのに苦労しないレベルの幸せであって、遺伝子的にも出自的にも、凌駕を必要としないレベルの幸せのことだ。

この「普通の幸せ」が、はるか、高嶺の花のように、「無能」な僕は思っていた。

普通の仕事と普通の恋人と普通の生活を手に入れるのは、とんでもなく困難なことで、僕には到底無理だろうと、どの時代もどこかで諦めていた。

そのうちに、三浦家の一族の中で、妹がまず今で言うところの「授かり婚」で結婚した。

まだ、妹は23歳くらいで、だから僕は25歳くらいだったのだけれども、妹は「授かり婚」をするくせして、しっかりと堅実に学校事務の公務員をしていて、別に結婚しても問題なかった。容易に、僕が思うところの「普通の幸せ」を手に入れて、今に至っている。

その結婚式の際に、「次はお兄ちゃんの番だね」とほとんど悪意なく言ったすべての親戚の顔を、今でも鮮明に覚えている。

悪夢はまだ続いた。6歳離れた弟も、なんと、僕よりも早く結婚してしまった。

もう、そうなると、結婚式場に、僕の居場所はない。

もはや、懲役である。

妹も弟も、「普通の幸せ」を難なく手に入れているのに、なぜ、お兄ちゃんだけはできないのか。

そんなことは、わかりきっていた。

僕は「無能」だからだ。

けれども、ほとんど悪意なく、ま、ほとんどと言うのは、悪意があって言う人も一定数いたからだが、そんなふうに余計なお世話を言う人は、「普通の幸せマウンティング」の勝者ぶる。

三浦家の従兄弟たちの中で、僕が長女の長男だったから、おじいちゃんおばあちゃんから見ると、初孫だったわけだが、一番歳の離れた従姉妹が結婚したとき、また、お前だけは絶対に結婚しないよなの暗黙の同盟を結んでいたはずの2つ下の従姉妹が三十後半で、いきなり芸術家と結婚して、子供を産み、僕に子供の写真を送りつけてきたとき、ああ、なんか、もういいや、と吹っ切れた。

もう、田舎に帰って、「普通の幸せマウンティング」されると、ノイローゼにかかりそうになるから、正月もお盆も、田舎に帰らないようになった。

同じ理由で、ほとんどの同級生とも会わなくなった。

小説もなかなか新人賞を通らず、大学も出ていなかったから、就職できるはずもなかった。

人見知りで、猜疑心が強く、引きこもりの20代を過ごした僕は、就職も結婚もできずに、生きるために仕方なく、起業した――

それが、ちょうど、10年前のことである。

いわば「無能のプロ」と化していた僕は、とにかく、生きるために必死で働いた。

人様に迷惑をかけながら、不義理をしながら、いろんな物や事を恵んでもらいながら、期待され、がっかりされながらも、なんとか、この10年を生き抜いた。

今も、自分を無能であると思う基本スタンスは、少しも変わっていない。

だから、スタッフの誰よりも努力をしている。

スタッフの誰より、自分が一番「無能」だと思っているからだ。

スタッフの誰よりも、考え抜いている。

スタッフの誰よりも、頭の回転が鈍いはずだと信じているからだ。

他社との会議では、誰よりもアイデアを出そうと努力をする。

その場にいる誰よりも、自分が「無能」だと思っているからだ。

フォトグラファー青山裕企さんの「写真で食べていくための全力ゼミ」第1期生で、今、プロカメラマンとして堂々と稼いでいるのは、おそらく、僕だけだろう。

なぜなら、僕はクラスの中の誰よりも、自分のことを「無能」だと認識していたからだ。

だから、誰よりも努力した。言われたとおりに何でもやった。

いや、もしかして、青山裕企さんも同じように、自分を「無能」だと感じているのかもしれない。

世界的な、トップフォトグラファーになった今でも、青山さんはたぶん自身を「無能」だと思っているのだろう。

だから、今でも、誰よりも、努力しているのだろう。

新しい挑戦をしているのだろう。

僕よりもうまく小説を書く人は、世の中に無数にいるだろう。

僕よりもうまくカメラを使える人も、数えきれないくらいにいるはずだ。

僕よりもうまく経営できる人も、山のようにいるはずだ。

けれども、今、僕は、どの分野でも食べていける自信がある。

なぜなら、僕はトップクラスに、「無能」だと自分を認識できるからだ。

自分の「無能」を感じないくらいに、努力する癖がついているからだ。

カメラの師匠から、月に5,000枚本気で撮れと言われたとき、僕は1年、それを続けた。

僕は普通よりも「無能」だと思っているから、それがいつしか、自然と10,000枚になった。

そして、プロになってからというもの、月に15,000枚撮影するようになり、お客様に月6,000枚納品するようになった。

それは、「無能」なのに、プロになってしまった、という恐怖心があったからだ。

僕は、今、新しい会社を作ろうとしている。

天狼院とはまったく別の、まったく新しい会社だけれども、僕はこの会社を成功させる自信がある。

自分の中で、「無能」であるという認識が、少しも消えないからだ。

この「無能」と認識する灯火が消えない限り、僕は何者にでもなり得るだろうと信じている。

自分を「無能」や「劣等」と認識したとき、人は自発的に努力をする。

それは、もはや「努力」ともいわずに、単に、「生きる」と言っていいかもしれない。

生きるように努力する「無能」の人と出会うと、僕は怖くなる。

はたして、この人に、僕は勝てるだろうか、と。

けれども、ちょうど僕の逆で、学歴や出自や経歴など、実につまらない理由で自分を「有能」だと認識している人を見かけると、とんでもなく自信をもって、こう思う。

一対一の局面において、絶対にこの人に負けることはない、と。

自分を心底「無能」だと認識している僕の友人たちは、毀誉褒貶にまったく興味を示さない。

実は、僕もそうだ。

テレビや雑誌などに度々取り上げてもらうが、また、過分なお言葉をいただくが、僕は正直、それをどこか冷めている。

なぜなら、「無能」な僕が凄いはずがないからだ。

そうして、また、僕は今日も努力する。

おそらく、他の「無能」な人たちも、人知れず、夢中になって努力している。

そう、努力ともみなさずに、単に懸命に生きている。

その人たちが、圧倒的な成果を上げたとしても、上げ続けたとしても、僕は少しも不思議に思わない。

最盛期の横綱貴乃花は、才能があるのに誰よりも努力するとみなされていたと言う。

ということは、彼もきっと、自分を「無能」とみなしていたに違いない。

もちろん、一般の力士と比べてのことではない。おそらく、自分の父親か、おじさんか、歴史に残るような名横綱と比べて、自分を「無能」と認識していたのかもしれない。そう考えねば、彼が誰よりも努力する理由がわからない。

「相対的無能状態」だと認識していたに違いない。

亡き中村勘三郎さんも、あるいはそうだったのかも知れない。

お父さんやおじいさんの凄さを聞いていると、自分が「劣性」であるような気になり、それを払拭するために、がむしゃらに努力したのではないか。

自らを「無能」と認識する人は、自分の主観にかかわらず、外形的に「有能」とみなされることが多い。

ただ、夢中で生きていただけなのに、称賛されてしまうことも多い。

知らないうちに、他人が到達できな領域に達してしまうからだ。

「無能」で有り続けるために、その人はさらなる高みへと登っていくのだろう。

僕は、これからも「無能」であり続けたいと思っている。

自分は「劣性」だと思い続けたい。

そうすれば、成長は止むことはないだろう。

また、「無能」な人たちと働きたいと思っている。

スタッフには、適切なレベルで自分を「無能」だと信じてほしい。

「無能」であっていいのだ。

「無能」認識は、成長の伸びしろでもある。

おそらく、いつだってどこでだって、新しい世界を切り拓くのは、「無能」な人たちだ。

そして、「無能」であることの楽しさを知るのは、孤独な葛藤をくぐり抜けてこそなのだろうと思う。

その先に、純度の高い成長がある。

成長した自分は、その前の自分よりも、はるかに人の役に立つ。

そうすると、人生が俄然、面白くなってくる。

さらに、成長が加速する。「無能」であること自体、面白くなる。

あるいは、逆に自分を「有能」と認識してしまった時点から、本当の意味での「老化」が始まるのかもしれない。

「老害」とは、成長する気がない人が、ある既得権益にしがみつくことなのかもしれない。

■ライタープロフィール

三浦崇典(Takanori Miura)

1977年宮城県生まれ。株式会社東京プライズエージェンシー代表取締役。天狼院書店店主。小説家・ライター・編集者。雑誌「READING LIFE」編集長。劇団天狼院主宰。2016年4月より大正大学表現学部非常勤講師。2017年11月、『殺し屋のマーケティング』(ポプラ社)を出版。ソニー・イメージング・プロサポート会員。プロカメラマン。秘めフォト専任フォトグラファー。

NHK「おはよう日本」「あさイチ」、テレビ朝日「モーニングバード」、BS11「ウィークリーニュースONZE」、ラジオ文化放送「くにまるジャパン」、テレビ東京「モヤモヤさまぁ〜ず2」、フジテレビ「有吉くんの正直さんぽ」、J-WAVE、NHKラジオ、日経新聞、日経MJ、朝日新聞、読売新聞、東京新聞、雑誌『BRUTUS』、雑誌『週刊文春』、雑誌『AERA』、雑誌『日経デザイン』、雑誌『致知』、日経雑誌『商業界』、雑誌『THE21』、雑誌『散歩の達人』など掲載多数。2016年6月には雑誌『AERA』の「現代の肖像」に登場。雑誌『週刊ダイヤモンド』『日経ビジネス』にて書評コーナーを連載。

この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」講師、三浦が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

http://tenro-in.com/zemi/70172

文中、紹介のあった「写真で食べていくための全力ゼミ」 4月開講ご参加受付中!