「あなたにも、このプリンを食べてほしい」《週刊READING LIFE Vol.312 あなたにこれを食べてほしい》

*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

2025/6/26/公開

記事:内山遼太(READING LIFE編集部 ライターズ倶楽部)

これは、あるプリンと、ある患者さんとの小さな挑戦の物語。そして、あなたにぜひ伝えたい「一口」の話。

「もう、食べられないのかな……」

スプーンを握ったまま、Kさんの手が止まった。好物のプリンを前にしても、手が思うように動かない──パーキンソン病という病気は、そんな日常すら少しずつ奪っていく。

Kさんは、パーキンソン病と診断されて数年が経つ。最初は軽い手の震えから始まった。「年のせいかな」と軽く考えていたが、徐々に体が思うように動かなくなり、今ではボタンを留めるのにも苦労している。歩くときのすり足、手のふるえ、そして最近では「飲み込むこと」すら難しくなってきていた。

医師からは、脳の中で「ドーパミン」という物質が減っていく病気だと説明された。聞いたことはあっても、実感はわかなかった。でもそれが、少しずつKさんの日常を変えていった。薬で症状を和らげることはできるが、病気の進行を完全に止めることは難しい。

朝の着替えに1時間、コーヒーを飲むのにも慎重さが必要な毎日。以前なら何気なくできていたことが、一つひとつ大きな挑戦となった。家族は優しく手伝ってくれるが、Kさんの心の奥には「自分で何かをしたい」という強い気持ちがくすぶっていた。

「情けないなあ」とつぶやくKさんの言葉に、私たちは胸が締め付けられる思いだった。

「コンビニでプリン、買ってきたいんですよね」

Kさんがぽつりと言った言葉に、私は耳を疑った。スプーンを持つことすら難しいのに、買って、自分で食べたい? けれど、その願いは単なる甘味欲ではなかった。

Kさんは続けた。「昔、孫が小さい頃、よく一緒にコンビニに行ったんです。『おじいちゃん、プリン買って』って言われて。今度は私が、自分のために買いたいんです」

その言葉に込められた思いの深さに、私は言葉を失った。Kさんにとって、プリンは「自立」の象徴だった。自分の足で買いに行き、自分の手で食べる。それは、生活者としての誇りそのものだった。家族に頼らず、介助を受けずに、たった一人でできることがまだあるという証明でもあった。

病気になってから、Kさんの世界は次第に小さくなっていった。外出する機会も減り、できることも限られてきた。でも、その小さくなった世界の中でも、まだ自分らしくいられる場所を見つけたいという強い願いがあった。

「プリンなんて、大したことじゃないって思われるかもしれませんが」Kさんが遠慮がちに言う。「でも、私にとっては大きなことなんです」

だから私は、言語聴覚士のTさんとチームを組んで、Kさんの「プリンプロジェクト」を始めることにした。

私たち作業療法士の役目は、「生活」を支えることだ。食事、入浴、買い物、身支度──その人らしい生活を取り戻すために、手や体の動かし方を共に模索する。一方、Tさんは言語聴覚士。口の筋肉のリハビリを担当する、いわば「食べる・話す」の専門家だ。

私たちは最初にチーム会議を開いた。理学療法士のSさんも加わり、Kさんの現状を詳しく分析した。歩行の安定性、手先の細かな動き、飲み込みの様子──全てを総合的に評価する必要があった。

「まずは、どんなプリンが一番食べやすいか調べてみましょう」

Tさんは様々な硬さのプリンを持参した。固すぎるとスプーンで崩せない。柔らかすぎると飲み込む前に喉に流れてしまう。Kさんが安全に飲み込めるプリンを見つけることから始まった。

私は、Kさんがスプーンを握りやすくするためのアダプターを作った。手の震えがあっても、力が入りにくくても、確実にプリンをすくえるような角度と重さに調整した。市販のスプーンでは持ち手が細すぎるため、滑り止めのついた特殊なグリップを装着した。

「こんなに準備が必要なんですね」とKさんが驚いた顔をした。「プリンを食べるだけなのに」

でも、私たちにとってそれは当然のプロセスだった。一人ひとりの状態に合わせて、最適な環境を整える。それがリハビリテーションの基本だから。

私たちは、毎日のように試行錯誤を重ねた。スプーンの角度を工夫し、誤嚥しにくいプリンの選び方を考え、そしてKさんの気力と根気に何度も助けられた。

「今日は調子が悪くて」という日もあった。薬の効き目が不安定で、手の震えが強い時もあった。パーキンソン病の症状は一定ではない。調子の良い時と悪い時の波があり、それが患者さんにとって一番つらいことの一つでもある。

それでもKさんは諦めなかった。調子の悪い日には無理をせず、良い日には少しでも前進しようと努力した。その粘り強さに、私たちも励まされた。

「プリンを食べるだけなのに、こんなに大変なんですね」

Kさんが苦笑いを浮かべながら言った言葉に、私たちは複雑な思いを抱いた。健康な人には何でもないことが、病気によってこれほど困難になる現実。でも同時に、Kさんの意志の強さを感じずにはいられなかった。

リハビリテーションとは、単に機能を回復させることではない。その人が望む生活を、その人らしい方法で実現できるよう支援することだ。プリンを食べるという行為の背後にある、Kさんの尊厳と希望を守ること。それが私たちの本当の仕事だった。

週に3回のリハビリが続いた。家族の方も時々見学に来られて、Kさんの頑張りを温かく見守ってくれた。「お父さん、すごいじゃない」という娘さんの言葉に、Kさんの顔がほころんだ。

Tさんは、Kさんの口周りの筋肉を鍛える訓練を続けた。舌の動き、唇の力、顎の開閉──食べ物を安全に飲み込むための一連の動作を、一つずつ丁寧に練習した。

「あいうえお」の発声練習が、実は飲み込む力の向上に繋がる。頬を膨らませる動作が、食べ物を口の中で操作する力を育てる。地味で根気のいる訓練だったが、Kさんは真剣に取り組んだ。

「昔、孫に絵本を読んでやったことを思い出します」とKさんが言った。「あの頃は、こんなに口を動かすのが大変だなんて思いもしませんでした」

パーキンソン病は、発声にも影響を与える。声が小さくなったり、単調になったりすることがある。Kさんも家族との会話が以前より少なくなっていた。でも、この訓練を通じて、少しずつ声にも張りが戻ってきた。

Tさんは毎回、Kさんの小さな変化を見逃さなかった。「今日は舌の動きが良いですね」「発音がはっきりしてきました」。そんな専門家の言葉が、Kさんにとって大きな励みになった。

飲み込みの練習では、とろみのついた水分から始めて、徐々に普通の液体へと段階を上げていった。むせることもあったが、Kさんは決して諦めなかった。「プリンのためですから」と笑顔で言うKさんの姿に、私たちも胸を打たれた。

私の担当は、Kさんの手先の機能を回復させることだった。パーキンソン病による固縮で硬くなった筋肉をほぐし、細かな動作ができるように訓練を重ねた。

ペグボードを使った指先の訓練、粘土をこねる握力の練習、そして何より大切な「プリンを食べる」という目標に向けた実践的な動作練習。スプーンの持ち方から始まり、プリンをすくう動作、口まで運ぶ一連の流れを何度も何度も繰り返した。

最初は手が震えて、スプーンすら安定して持てなかった。プリンをすくおうとしても、半分以上が途中で落ちてしまう。それでもKさんは、「また明日やりましょう」と前向きだった。

私たちは、Kさんの手の状態に合わせて様々な工夫を試した。重みのあるスプーンの方が震えを抑えられること、肘を机に置くことで安定性が増すこと、一口分の量を調整することの大切さ。一つひとつが発見の連続だった。

「先生、昨日家で箸を使えたんです」ある日、Kさんが嬉しそうに報告してくれた。「ほんの少しだけですが、おかずを掴めました」

リハビリの効果は、プリンを食べることだけに留まらない。手指の機能が向上することで、日常生活の様々な場面で変化が現れる。それがKさんの自信にも繋がっていった。

家族の方からも、「最近、父が以前より積極的になったように感じます」という嬉しい報告をいただいた。小さな成功体験が、Kさんの生活全体に良い影響を与えているのを実感した。

「先週より、スプーンが安定して持てるようになりました」

「今日は、咳き込まずに飲み込めましたね」

小さな変化を見逃さず、一つずつ積み重ねていく。リハビリテーションとは、そういう地道な作業の連続だった。

Kさん自身も変化を感じていた。

「なんだか、久しぶりに『できそう』って思えるんです」

その言葉に、私たちは大きな希望を見出した。

ある日、Tさんが手を止めた。

「今日は、プリン……いけそうかもしれません」

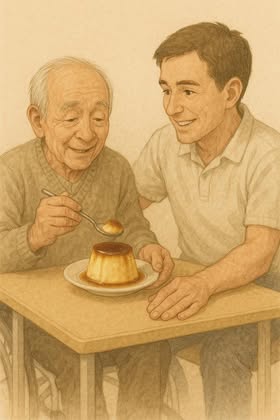

息を詰めて見守る中、Kさんは小さくうなずいた。いつものプリンが目の前に置かれた。Kさんの手が、ゆっくりとスプーンに向かう。

私たちの心臓が早鐘を打った。これまでの全ての努力が、この一瞬に集約されていた。

スプーンが、わずかに震えながら口元に近づく。一口。そして、もう一口。

「……甘いね」

Kさんの目が、ほんの少し潤んでいた。その瞬間、リハビリ室には静かな感動が満ちた。

それから数週間後、私たちはKさんと一緒に近所のコンビニを訪れた。歩行器を使いながらゆっくりと店内を歩き、プリンコーナーに向かう。

「どれにしようかな」

Kさんが迷いながらプリンを選ぶ姿は、まさに普通の買い物客そのものだった。レジで代金を支払い、袋に入れてもらったプリンを大切に抱えて帰路についた。

家に帰って、自分で選んだプリンを自分の手で食べる。それは、Kさんにとって何にも代えがたい達成感だった。

私たちは、Kさんにプリンを食べてもらいたかったのではない。「また、Kさん自身の人生を取り戻してほしかった」のだ。

病気によって奪われた日常の一コマを、チーム一丸となって取り戻す。それがリハビリテーションの本質だと私は信じている。医学的な機能回復だけでなく、その人らしい生活を営む権利を守ること。尊厳を持って生きることを支援すること。

作業療法士として、言語聴覚士として、私たちができることは決して多くない。でも、一人ひとりの小さな願いに寄り添い、共に歩むことはできる。

Kさんの一歩が、他の誰かの「できるかもしれない」につながった。

だから私は、あなたにもこのプリンを食べてほしいと思っている。ただの甘いお菓子ではない、小さな「自立の物語」として──。

あなたの身近にも、きっと小さな挑戦をしている誰かがいるはずです。そんな誰かに、この「プリンの物語」を届けていただけたら嬉しい。

そんな希望が、今日もどこかで広がっている。

□ライターズプロフィール

内山遼太(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)

小学生時代、鹿島アントラーズで不屈のプレイをする選手たちに見せられて、自分もそんな人間になりたいと思いながら、少年時代を過ごす。高校生になり、選手たちのような不屈の精神を持った人たちを裏から支える仕事をしたいと考え、作業療法士の道を志すようになる。大学卒業後は、終末期の病院で神経難病の患者さんを中心にリハビリの経験を積み、現在はデイサービスで生活期の高齢者を中心に、予防医学のリハビリを提供している。また、その傍らで新人療法士向けのセミナースタッフや講師も行なっている。

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院カフェSHIBUYA

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号

MIYASHITA PARK South 3階 30000

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17

ENOTOKI 2F

TEL:04-6652-7387

営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜22:00

■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先

Hisaya-odori Park ZONE1

TEL:052-211-9791

営業時間:10:00〜20:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00