『ボヘミアン・ラプソディ』を2度観て、”嫌悪感”のあり方について真剣に考えてみた《天狼院通信》

記事:三浦崇典(天狼院書店店主)

ここに、二枚の半券がある。

それには、両方に『ボヘミアン・ラプソディ』と印刷されている。

同じ日付、同じ映画館名が書かれていれば、2人で観に行ったもので済まされるが、それぞれ、日付も映画館名も違う。

つまり、一人で二度観た、ということだ。

とてつもなく面白かったから、というわけではない。

いつになく、歯切れが悪いのは、特別に面白かったので、これを書こうと思ったわけではないからだ。

これまで僕は、とんでもなく面白かったコンテンツで、かつ、ためになったコンテンツを上げていくというスタンスをとっていたが、今回の場合はそうではない。

けれども、書かなければならないと思った。書かなければ、重大な何かを人生において見失うような気がしたからだ。

また、『ボヘミアン・ラプソディ』を高く評価し、感動している多くの人の経験を、踏みにじろうとする意図がないことも、あらかじめ、断っておこうと思う。

さて、『ボヘミアン・ラプソディ』。

イギリスの伝説のロックバンド「QUEEN」のリード・ボーカル、フレディ・マーキュリーが主人公の映画だ。

ちなみに、1977年生まれの僕は、QUEENと言われても、ちょっとピンとこない。

日清カップヌードルのCMで使われていた「伝説のチャンピオン」や「We Will Rock You」などは知っているが、正直言うとボーカルが、フレディ・マーキュリーという人だったことすら、知らなかった。

高校時代は、QUEENのあとの世代の「U2」が好きで聴いていて、「コールドプレイ」を大人になってから聴いて、そういえば、高校時代には「ビートルズ」の赤盤・青盤のベスト盤を聴いていたので、イギリス音楽において、ぽっかりとQUEENが僕の音楽系譜から抜けていたことになる。

それなので、フレディ・マーキュリーがどういう人で、どういう結末になるのかも知らずに、一度目を観た。

『ボヘミアン・ラプソディ』を観たきっかけは、Facebookなどで、信用がおける友人たちの評価があまりによかったからだ。

『カメラを止めるな』のときも、そういった友人たちの言葉を信用して観て、本当にとてつもなく面白かったので、今回も、乗り遅れるものかとばかりに観た。

ところが、駄目だったのだ。

ラストの伝説のライブについては、知っている曲が出てきていて、あの吹っ切れる感じが気持ちよかったのだが、それでも、期待とは程遠かった。

実は、この記事も、一度目を観る前には、観たら絶対に感動するから観終えたらすぐに書こう、どこで書こう、とすら考えていた。

空振りになるとは、微塵も思わなかった。

おかしい、と思った。

僕の”感受性”がやられてしまったのか、とちょっと心配になった。

僕は、オーソドックスで広い感性を持っていると自負している。

『アナと雪の女王』や『シン・ゴジラ』や『君の名は。』や『ラ・ラ・ランド』で素直に感動する種類の感性であって、メジャーから、マイナーまで、いい映画なら自分の感性には引っかかるという自負があった。

それゆえに、『ボヘミアン・ラプソディ』も確実に感動するだろうと思って観た。

音楽を創るクリエーターの映画、たとえば『シャイン』や『はじまりのうた』や『ダブリンの街角で』は大好きで何度も観ている。

つまり、大いに感動する条件は、整っていたはずだったのだ。

決して、外すはずのない勝負だった。

小説で言えば、辻村深月の『かがみの孤城』を読む前くらいに、盤石の確信があった。

なぜ、思ったように感動しなかったのだろうと、そのあともずいぶん、考えた。

QUEENの曲も、改めて聴きまくったし、YouTubeであのラストの実際のライブも何度も何度も繰り返し観た。

QUEENの曲は、とてつもなくすばらしく、そしてタイトルになっている「ボヘミアン・ラプソディ」は、特によかった。

あるいは、世代が違うから、僕はそれほど感動しなかったのかもしれないと思ったが、僕よりも年下の人たちが、今度は絶賛のコメントを寄せていた。

どういうことだろうか?

あの映画の何が、僕と合わなかったのだろう?

もう、こうなると、居ても立っても居られなくなった。

もう一度、とてつもなく忙しかったが、合間を縫って、映画館に足を運んだ。

また、『ボヘミアン・ラプソディ』を一人で観た。

二度目の『ボヘミアン・ラプソディ』は、一度目と違って、様々なポイントが見えてきた。

テンポの早さや、シーンの切り取り方から、小道具の使い方から、セリフの巧みさから、すべて一度目よりも鮮明に見えた。

音楽も聴いて来たので、映画の中で現れる曲も、より深く聴けた。

最初の恋人がすばらしく美しく、それ以上に飼い猫がかわいすぎることも印象に残った。

たしかに、よく創られた映画に見えた。

ところが、やはり、思った以上に感動しない。

なんだろうか、と疑問は深まった。

今回も、記事にできないのではないかと、ため息をついた。

そのとき、あ、と気づいた。

危うく、声に出すところだった。

感動しない原因がわかってしまったのだ。

僕は、あの役者が演じた主人公のフレディ・マーキュリーに、一ミリも感情移入できていないことに気づいた。

逆に、周りの人のほうに近さを感じた。

バンドの仲間や、最初の恋人や、マネージャーや、マイアミ・ビーチのほうに愛着を感じていることに気づいた。

彼らのキャラクターが際立っていたから、ではない。

あまりに、主人公に感情移入できなかったのだ。

なぜか。

主人公に、ある種の”嫌悪感”を抱いていたからに他ならなかった。

それに気づいてしまった瞬間から、この映画を観ることが辛くなった。

額に浮いてくる脂汗を拭いながら観る始末だった。

一度、もうその感情を”嫌悪感”と認めてしまうと、もうだめだった。

それでは、なぜ、僕は主人公に”嫌悪感”を抱いてしまったのか。

起きてしまった感情は、否定することはできない。

それに向き合うことに、僕は決めた。

まず可能性として考えられるのは、フレディ・マーキュリーを演じた役者に、嫌悪感を感じたということだ。

また、フレディ・マーキュリーという人物に対して、受け入れられない属性があったとも考えられた。

フレディ・マーキュリーは、映画での言葉を借りると”ゲイ”として描かれていたのだが、僕はこれまで、そういった映画に嫌悪感を覚えたためしがない。

『アメリカン・ビュティー』や『コールド・マウンテン』、トム・ハンクスの『フィラデルフィア』などは、名作だと思っている。

では、『ボヘミアン・ラプソディ』を観た際に、なぜ、嫌悪感が生じたのか?

おそらく、あの役者が演じたフレディ・マーキュリーが、嫌だったのだろうと思う。

あの作品で、描かれたフレディ・マーキュリーが、嫌だっただけであって、それは実際のフレディ・マーキュリーが嫌だということでもない。

つまり、僕にとっては、『ボヘミアン・ラプソディ』で、あの俳優が演じたフレディ・マーキュリーの描かれ方が、様々な小さな理由の集積で、嫌だったのだろうと思う。

だから、どこかで「冷めて」いて、感動のボルテージが思うように、クライマックスで炸裂しなかったのだろう。

おそらく、人生で再び、『ボヘミアン・ラプソディ』を観ることはないだろう。

それは、僕にとって、”嫌悪感”という名の「情動」を強く醸す作品だからだ。

まさに、蛇やゴキブリと出合ってしまったときに生じる「情動」が、そのとき、僕の中に自然に湧いたに過ぎない。

それを、アルゴリズムと言ってしまってもいい。

おそらく、これは、太古より受け継がれてきた、DNAに根ざすものか、僕の人生で培われ、出自や経歴などで左右されながら形成された、ある種の「アイデンティティ」なのだろうと思う。

人間には、喜怒哀楽と様々な感情があるように、あるものを好ましく思う感情と、好ましくは思わない感情が同時に備わっている。

たとえば、ある人にとって、ギターの音は人生にとっての癒やしだったとしても、またある人にとっては、雑音以外のなにものでもないかもしれない。

ことに、今の時代、ハラスメントに対してとてもナーバスなので、人はこの”嫌悪感”を必死に隠そうとしがちである。

何なら、消してしまいたいとすら思う人もいるかもしれない。

嫌悪感を抱いてしまう自分に対して、嫌悪感を抱くということもあり得るかもしれない。

けれども、人間に機能として備わっているのならば、それは必要なことなのだろうと僕は思う。

あることに対して、好ましい、と思う感情と同等かそれ以上に、好ましくない、と思う感情は、あるいは生きていく上で必須なのかもしれない。

だとすれば、この嫌悪感という感情を、もっと大事にすべきなのではないかと僕は思う。

もっと堂々と、「嫌いです」ということが重要なのではないかと思う。

考えてみれば、人間、二人いれば、お互いが必ず、ある面でハラスメントとなる。

どれだけ愛し合っているカップルでも、狭いベッドに寝れば、いることがある意味では熟睡を妨げるハラスメントになりえる。

そうだとすれば、もっと、人の嫌悪感に、寛容になるべきではないかと僕は思うのだ。

それは、決して、あいつは嫌いだ、と集団でリンチしろ、という意味ではない。決してそうではない。

そういう嫌悪感も、なるほど、存在するんだね、とお互いの好みを尊重するように、嫌悪感も尊重できる世の中は、とてもいいのではないかと思う。その嫌悪感に媚びるのでもなく、ただ、そういう感じ方もあるのだと、他人事として理解する。

封じようとしても、嫌悪感はなくならない。

我慢しても、欲望が消えないのと一緒のことだ。

それは、おそらく、生きるということだ。

我々は、生きている限り、誰かのハラスメントになっているし、同時に誰かにハラスメントされている。

たとえば、自分の成功は好ましいことだが、周りの人にとって、他人の成功は、何よりのハラスメントになる可能性もある。

それは、親族であっても変わらない。

それは、決してなくなるものではないし、嫌悪感は、なくてはならないものなのだろう。

たとえば、僕がフレディ・マーキュリー役を演じた役者に「君が演じたフレディ・マーキュリー、とても気持ち悪かったよ」ということも認められるべきだと思うし、逆にそう言われたほうが「お前ごときに、そう言われることがとても僕は嫌なんだよ」ということも、当然、認められるべきだと思う。(ただし、この嫌悪感は、強者から弱者の側に一方的に現れた場合は、単なるいじめになる場合が多いので、特に留意しなければならないが)

こういった、人の好みと嫌悪感の間の中で、我々は生きているのだろうと思う。

もし、仮想として、徹底して嫌悪感を消す教育をされたならば、その人物は、生命体としてむしろ弱くなってしまうような気がしてならない。

いざというときに、生命維持に必要な「情動」という名のアルゴリズムが、作動しなくなるからだ。

ゆえに、僕はこれからも生物として生きるために、『ボヘミアン・ラプソディ』を観た時に生じた嫌悪感を、認めて行こうと考えている。

■ライタープロフィール

三浦崇典(Takanori Miura)

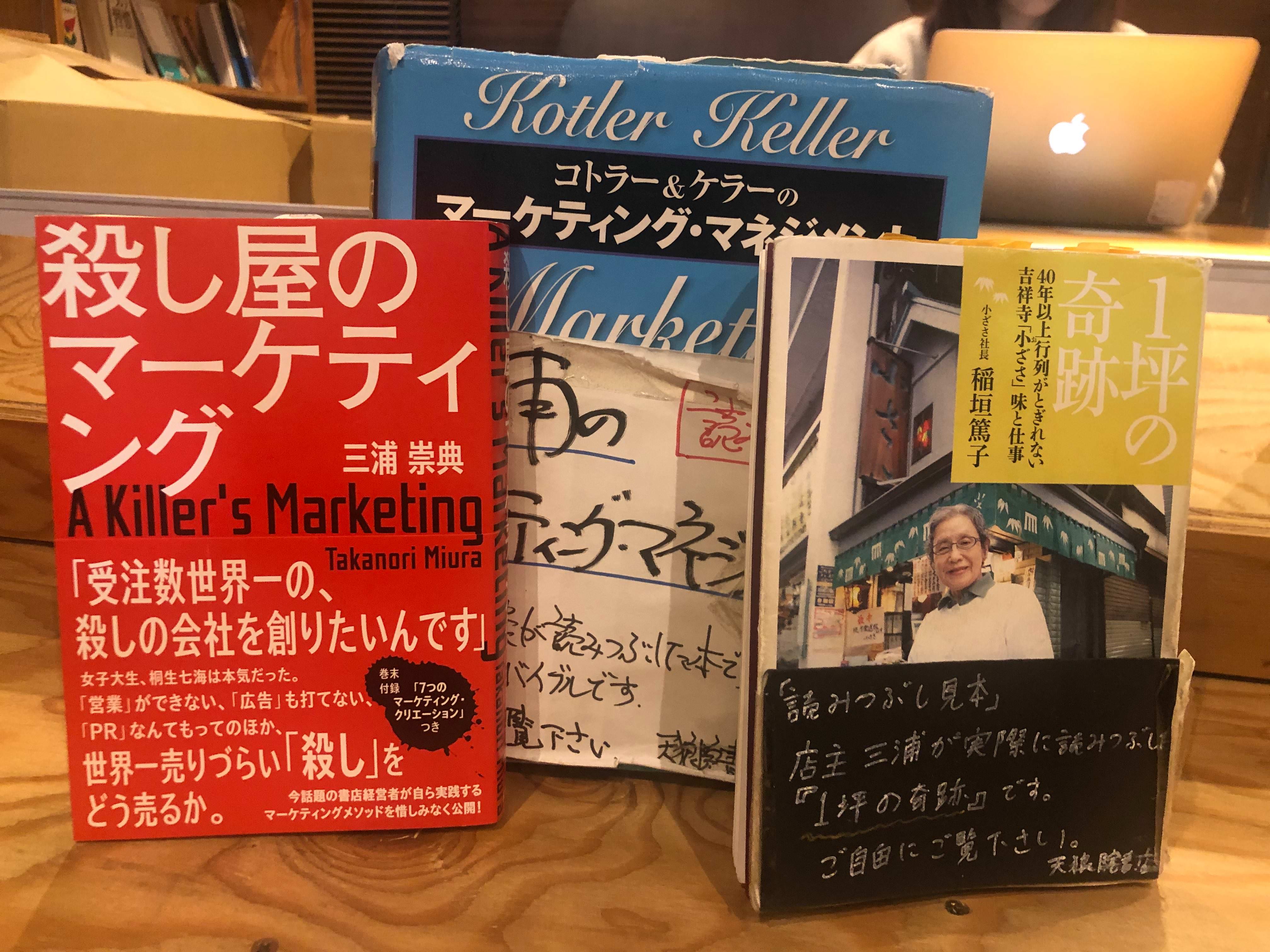

1977年宮城県生まれ。株式会社東京プライズエージェンシー代表取締役。天狼院書店店主。小説家・ライター・編集者。雑誌「READING LIFE」編集長。劇団天狼院主宰。2016年4月より大正大学表現学部非常勤講師。2017年11月、『殺し屋のマーケティング』(ポプラ社)を出版。ソニー・イメージング・プロサポート会員。プロカメラマン。秘めフォト専任フォトグラファー。

NHK「おはよう日本」「あさイチ」、日本テレビ「モーニングバード」、BS11「ウィークリーニュースONZE」、ラジオ文化放送「くにまるジャパン」、テレビ東京「モヤモヤさまぁ〜ず2」、フジテレビ「有吉くんの正直さんぽ」、J-WAVE、NHKラジオ、日経新聞、日経MJ、朝日新聞、読売新聞、東京新聞、雑誌『BRUTUS』、雑誌『週刊文春』、雑誌『AERA』、雑誌『日経デザイン』、雑誌『致知』、日経雑誌『商業界』、雑誌『THE21』、雑誌『散歩の達人』など掲載多数。2016年6月には雑誌『AERA』の「現代の肖像」に登場。雑誌『週刊ダイヤモンド』『日経ビジネス』にて書評コーナーを連載。

この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」講師、三浦が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

http://tenro-in.com/zemi/69163