『大河ドラマ『いだてん』は、日本人の底力そのもの』《 週刊READING LIFE Vol.47「映画・ドラマ・アニメFANATIC!」》

記事:高林忠正(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)

大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』

視聴率は大河ドラマのなかで近年まれに見る低迷ぶりと言われているが、私たち日本人のありようを想起する格好の番組のひとつである。

何よりも、「日本人ここにあり」と、気持ちを新たにする物語である。

初回は、1960年のIOC総会から始まった。

星野源さん演じる故 平澤和重(ひらさわかずしげ)氏による東京オリンピック招致のプレゼンテーション。

多くの日本人にとっては、「そうだったんだ」くらいの印象しかなかったかもしれない。

あの場面でも語られていたが、本来、平澤氏は代役だったのである。

外務省のなかでも、「エース」と呼ばれていた方がスピーチする予定が、お子さんの運動会で足を怪我して動けなくなり、急遽平澤氏にお鉢が回ってきたというもの。

オリンピック招致のプレゼンテーションは、日本にとって最初から波乱の幕開けとなった。

そんな平澤氏は、じつは若かりしころ、アメリカのベイツ大学に留学していた。

彼の地で勉学のかたわら、当時の日本では稀有なスキル、パブリック・スピーキングと出会ったという。

戦前の日本ではまだ、演説くらいにしか認識されていなかったパブリック・スピーキングを体系立って学んだ数少ない日本人だったのである。

15分間のスピーチの内容は3つのポイントから成った。

明治維新からの歩みと敗戦からの復興、アジアで開催される最初のオリンピックの意義、オリンピックを通じて日本の果たす役割を平易な英語で、しかも堂々と述べたのである。

結果は圧倒的多数で東京開催となった。

この一連のエピソードは、私が20代のころ、松坂桃李さん演じる当時の招致団の一人、故 岩田幸彰さんから直接うかがったものである。

現在のドラマの舞台は、阿部サダヲさん演じる田畑政治さんのエネルギッシュな動きが中心となっている。

スポーツに関して、手探り状態で、試行錯誤しながら一歩一歩、歩み始めた明治時代。

オリンピックに選手を派遣することになった大正時代。

そして、オリンピックの表彰台のメインポールに初めて日章旗が掲げられた昭和のはじめ。

戦争によって開催できなかった1940年の幻の東京大会。

日本人の悲願ともいえるオリンピック開催には、一見すると地味で、一方で確たる歩みがあったのである。

平澤氏のスピーチには、それらが網羅されていた。

ニューヨーク総領事館時代に太平洋戦争が勃発。収容所生活を余儀なくされた平澤氏は、奥さんとまだ乳飲み子だったお嬢さんとともに、1942年、日米の民間人交換船で帰国することになった。

現在の『いだてん』のストーリーは、戦前のロサンゼルスオリンピック前夜となっているが、不幸な戦争を経て、敗戦そして復興のプロセスに、日本人の持つ底力が発揮されることになる。

このドラマの表の顔が、中村勘九郎さん演じる金栗四三、阿部サダヲさん演じる田畑政治であるならば、まだ表に出ない、星野源さん、松坂桃李さんは時代の裏方ともいえる存在かもしれない。

『いだてん』を見ながら、私たちは無意識のうちに現在の一流選手と比較している。

これは自然なことである。

体裁のよくないウェア、稚拙な動き、さらに、今だったらジュニアだってもっと早く走り、泳げるような記録。

俳優さんたちもいちおうこのドラマに向けてトレーニングしてはいるものの、スポーツ選手の動きになっていない。

はっきり言って、スポーツのシーンはダサいのである。

ただ、そのダサさのマイナスを補ってあまりあるほどの「ひたむきさ」にあふれている。

1つの場面、1つの会話、1つの表情のなかに、その時代の日本人の歩んできた歴史であり空気がある。

主役ばかりではない。脇役、市井の一人ひとりがオリンピックへの流れの中で、それぞれの役割を演じているのである。

「前畑ガンバレ」で有名な前畑秀子さん。

和歌山県橋本市生まれの前畑さんは、幼いころから紀の川で泳いで力をつけてきた。

女学校時代を演じる上白石萌歌さんが、前々回、「名古屋の椙山(すぎやま)女学園のプールで泳いでいます」と阿部サダヲさんに語るシーンがあった。

ただ、温水プールのない時代。実際には冬でも学校のプールに入ったという。

そして冬の陸上トレーニングは走り込み。

今では考えられない、無茶、いや無謀なトレーニングの積み重ねがあったのである。

1928年アムステルダムオリンピックから帰国した選手たちを出迎えた国府津駅頭。

日本のオリンピックで初めてのゴールドメダリストとなった陸上男子三段跳びの織田幹雄選手がいた。

金メダル選手の凱旋の脇では水泳男子100メートルで銅メダルを獲得して帰国した斎藤工さん演じる高石勝男選手がいた。

胸を張るつもりが、金メダルを前にすると、上位入賞もまったく色あせてしまうような顔つき。

急速に力をつけつつある日本のスポーツ界を表していたシーンである。

優勝した織田幹雄さんは、前回の第8回パリオリンピックの三段跳びで6位に入賞。

表に現れなくても、結果をフィードバックととらえて着実に精進していたプロセスがあった。

ドラマでは金メダルという事実だけが語られていたが、当の織田氏にとってみれば、アムステルダム大会で出場した個人種目の3番目。

それまでに出場した走り高跳び、走り幅跳びともに不本意な成績だった。

残された三段跳び予選の朝、結果はともかく、「いままでの練習の成果をすべて出そう」という思いが生まれた。

その瞬間、無意識のうちに「今日はなにかうまくいきそう」という予感がしたという。

2年前からジャンプ力の強化に努めていた織田氏は、学んでいた早稲田大学の大隈講堂の天井に向かってジャンプをしたかと思えば、歩いている途中、街路樹の枝に向かって飛び上がったりもした。

そんな日常のトレーニングが功を奏して、オリンピックの前年から急に自分の脚そのものがバネになってくる体感覚があった。

また、アムステルダム大会の同僚で、生涯の友であり、4年後のロサンゼルスオリンピックの男子三段跳びの優勝を飾る南部忠平氏は、鳥の動きを見ながらジャンプのフォームを研究したという。

ドラマはこれからロサンゼルスオリンピック、ベルリンオリンピック、そして太平洋戦争へと向かう。

世界に冠たる、水泳日本と、陸上日本のお家芸「三段跳び」。

快挙の連続のかげで、主人公、脇役の方たち、さらにそれを支える方たちが、自分たちのフィールドで創意工夫しながら精進していく生きざまが、この『いだてん』を作っているといえる。

昭和16年12月8日の太平洋戦争の勃発によって、スポーツ界は中断を余儀なくされた。

戦争によって、あたら多くの有望な才能が命を落とす結果となった。

戦後、食糧難のなかいち早くスポーツ界は動き出す。

田畑政治さんもリーダーとして手腕を発揮することになった。

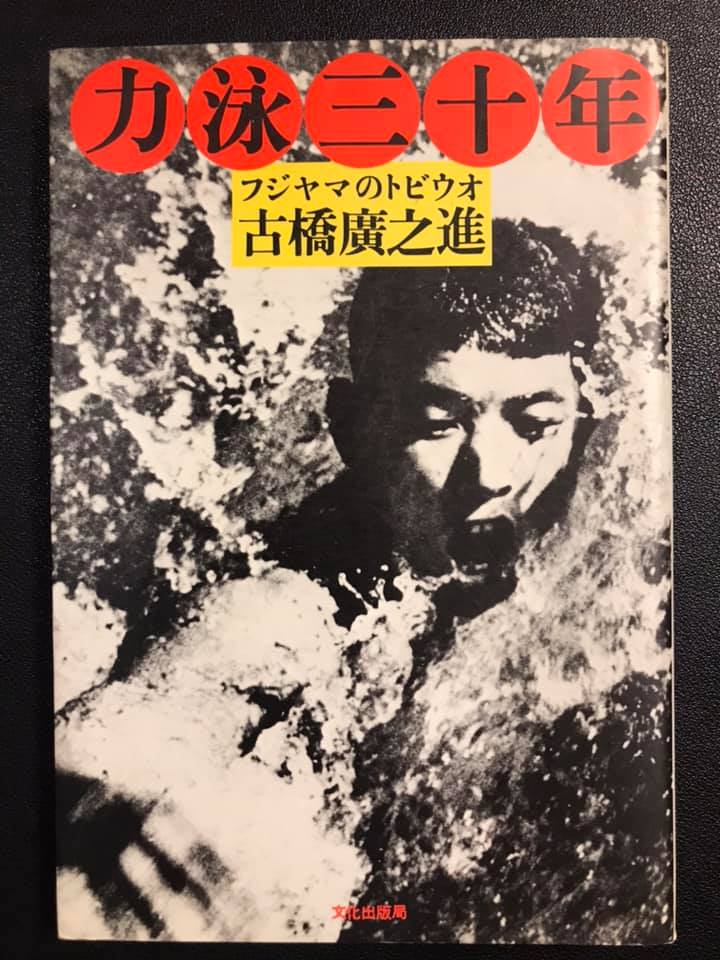

水泳の古橋廣之進さんの日本記録を連発は日本人に勇気を与えることになったが、国際スポーツでの復帰は1952年(昭和27年)のヘルシンキ大会までお預けとなった。

1948年(昭和23年)のロンドン大会は日本は出場を許されなかったのである。

田畑氏は、ロンドンオリンピックと同じ日程で、日本選手権を開催することにした。

千駄ヶ谷の明治神宮プール。

同じ日時のため、夜のスタートとなった。

結果は古橋廣之進が驚異的は世界記録を連発することになったのである。

国民は勇気を得た。「自分たちもやれる」と。

しかし、世界のスポーツ界からは一様に、日本選手の活躍に懐疑的となっていたのである。

しかも、「日本のプールは短いのじゃないのか』という陰口まで叩かれていたのである。

翌1949年(昭和24年)、田畑氏は、日本選手をロサンゼルスで開催される全米水泳選手権に派遣することを決定した。

終戦から4年目、日本人は相変わらず「ジャップ」と呼ばれていた。

そのアウェイの環境のなかで、古橋選手、橋爪選手をはじめとする日本代表は、アメリカ選手を圧倒した。

観戦する日系二世たちが狂喜乱舞したのはいうまでもない。

戦中、戦後と悔しい思いばかりだった日系人たちにとって誇りが生まれた瞬間だった。

田畑氏は、海外メディアのインタビューに対して、「アメリカのプールは短いんじゃないですか」と語ったという。

脚本の宮藤官九郎さんは、NHKから渡された資料をもとにストーリーを考えているという。

資料は事実の集積である。

明治、大正、昭和のひとたちは、私たちの3世代、2世代前の時代である。

おじいさん、おばあさんたち世代は、日々、悩みながら、ささやかな楽しみを得ていたのである。

地味ながらも、明日を夢見て過ごしていた。それは、ドラマから見て取れる。

『いだてん』は、私たち一人一人が、自分ごととして見られる数少ないドラマである。

そして、それは日本人の持つ底知れない力に気づくきっかけとなるかもしれない。

◻︎ライタープロフィール

高林忠正(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)

ベストメモリーコンシェルジュ。

慶應義塾大学商学部を卒業後、三越に入社。

販売、仕入をはじめ、24年間で14の職務を担当後、社内公募で

法人外商を志望。ノベルティ(おまけ)の企画提案営業により、

その後の4年間で3度の社内MVPを受賞。新入社員時代、

三百年の伝統に培われた「変わらざるもの=まごころの精神」と、

「変わるべきもの=時代の変化に合わせて自らを変革すること」が職業観の根幹となる。一方で、10年間のブランクの後に店頭の販売に復帰した40代、

「人は言えないことが9割」という認識の下、お客様の観察に活路を見いだす。

現在は、三越の先人から引き継がれる原理原則を基に、接遇を含めた問題解決に当たっている。

http://tenro-in.com/zemi/86808

関連記事

-

アラフォー上司の心に90%つかめる池袋の伝説《 週刊READING LIFE Vol.47「映画・ドラマ・アニメFANATIC!」》

-

ヴィンランド・サガの行く先が心配でたまらない《 週刊READING LIFE Vol.47「映画・ドラマ・アニメFANATIC!」》

-

声に引きずりこまれ、音楽に酔い、最後まで行き届いた演出に涙。アニメ「昭和元禄落語心中」に浸る。《 週刊READING LIFE Vol.47「映画・ドラマ・アニメFANATIC!」》

-

「石が語る心の声」を翻訳して伝えてくれる神アニメ《 週刊READING LIFE Vol.47「映画・ドラマ・アニメFANATIC!」》

-

『君の名は。』、『天気の子』だけじゃない! 絶品の感傷へと、あなたを導きたい《 週刊READING LIFE Vol.47「映画・ドラマ・アニメFANATIC!」》