こころの中に、生き続けているもの。《週刊READING LIFE vol.4「いくら泣いても、泣き足りないの。」》

記事:中川 文香(ライターズ倶楽部)

最近泣いたのは、いったいいつ頃だっただろうか。

感動する映画を見て? 自分になにか悲しいことがあったのは?

……一生懸命思い返してみるけれど、なかなか最近泣いた記憶というのが出てこない。

おおきくなってから、身内が亡くなったり、人との別れがあったり、悲しいことは結構色々あった気がする。

そしてその度に涙を流してきたけれど、一番こころに残っているのは、やっぱり誰かがこの世からいなくなったときだ。

その中でも印象に残っていることがひとつある。

うちで犬を飼い始めたのは、私が小学校一年生のときだった。

父はずっと犬を飼いたかったらしく、子犬が生まれた、という連絡をもらって念願叶ってうちに招き入れることが出来たのだった。

子犬と、焼酎の一升瓶数本と、というなんとも田舎感ただよう交換だった。

某携帯会社のCMに出てくるのと同じ犬種で、だけど色は茶色。

お母さんのお乳を飲むときに、他の兄弟達を差し置いて我さきに、というまるまるした元気な男の子だった。

名前は母が付けた。

どんべい。

某カップ麺由来では無く、なんでもムツゴロウさんが昔飼っていたクマの名前らしかった。

犬なのに、なぜクマから名付けたのかというと、もらってきたときにころころ太って子グマみたいで可愛かったから、というなんとも安直な理由だった。

そんなわけで、どんべいはうちの家族の一員になった。

もらってきた初日、玄関の段ボール箱に収まったどんべいはおとなしくしていたけれど、周りから人がいなくなると、クンクン、キャンキャンとしきりに寂しそうに鳴いていた。

これまで兄弟達やお母さんと一緒に過ごしていたのに、急に離れてひとりになって寂しかったのだろう。

鳴く度に、私は気になって玄関まで見に行って、ふわふわの毛をなでた。

誰かがそばにいると落ち着くみたいだった。

私が居間に戻ると、またクンクン、と鳴き出す。

あんまりにもかわいそうになって、「やめなさい」と母に怒られるのを無視して、私はどんべいの入っている段ボール箱に一緒に入ってあげた。

その時の写真が、今も残っている。

11月で寒くなってきた頃で、どんべいと一緒に小さい段ボールにぎゅうぎゅうになって入っていると、すごくあったかかったなぁ、というのを断片的に覚えている。

そのまま眠ってしまったのかどうかはもう覚えていないけれど。

「犬は外で飼うものだ」という父の方針により、次の日から庭がどんべいの定位置になった。

まだ小さい子犬だったどんべいがかわいくてかわいくてしょうがなくて、私は近所のお友達に自慢してまわった。

かわいかった子犬時代はすぐに終わってあっという間に大きくなり、まぁ大きくなってもかわいいのだけれど、やんちゃぶりは体の大きさに比例して増していっているようだった。

庭を掘り散らかし、散歩の時になにやら分からないごみをあさり、時折首輪を抜けて脱走し、その度に父や母に叱られていた。

面白いのが、犬だけれどなんとなく人間みたいな表情を見せてくるところだった。

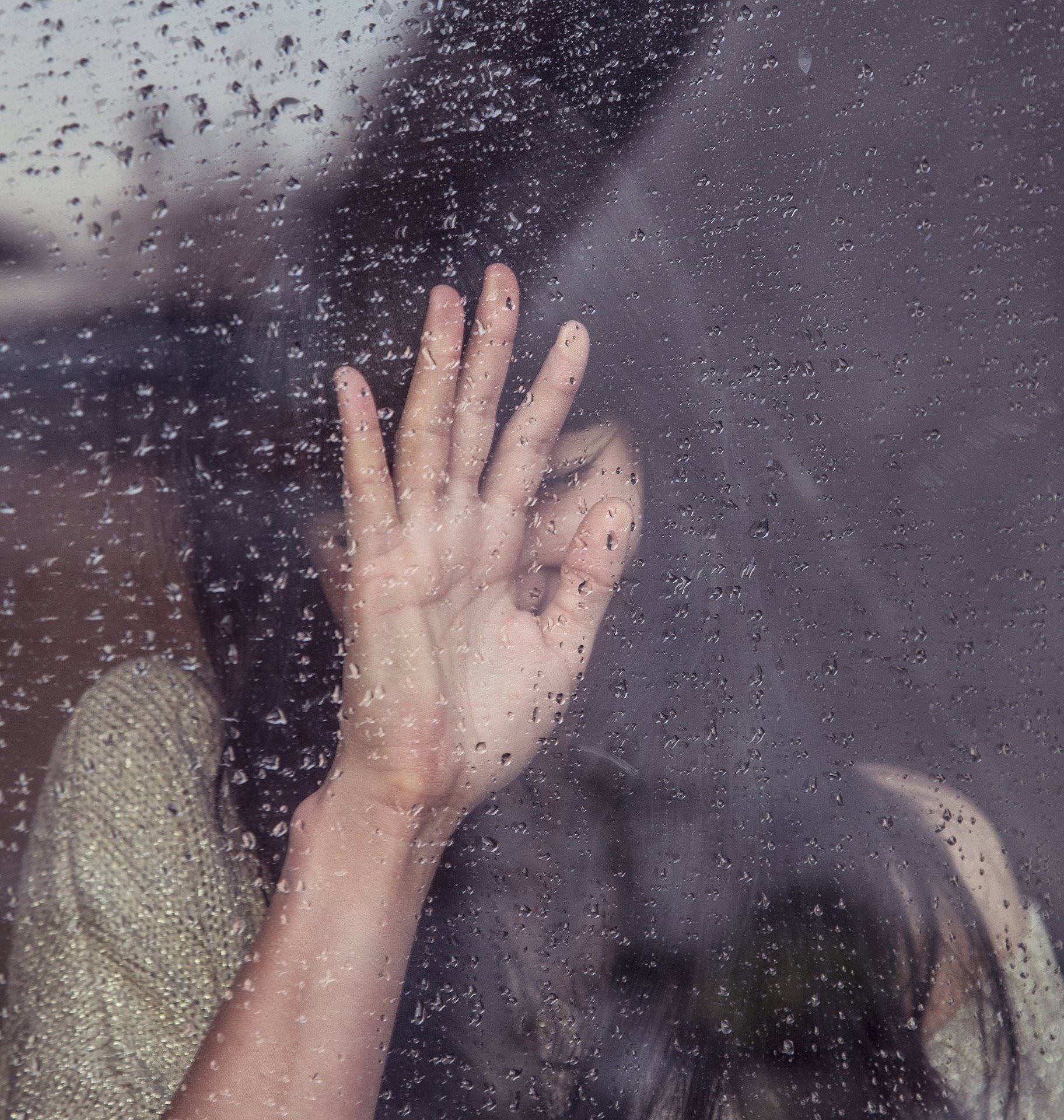

それまで舌を出してへらへらしていたのが(いや、たぶんただ息をしていただけなのだろうけれど)叱られると真顔になってちょっとしょんぼりして、雨の日は外で遊べないのであからさまに機嫌が悪くなり、呼んでも小屋から出てこないでうらめしそうにこっちを見ていることが多かった。

朝起きてその日初めて外に出ると、ちぎれんばかりにしっぽを振ってよろこびまくり、遊んで遊んで、ときらきらした目で見つめてくる。

「行ってきます」と手を振ると寂しそうにし、「ただいま」と帰ってくると待ってました! と言わんばかりに私の手首をくわえて引っ張り、自陣に引き込んで無理矢理でも自分の遊びに付き合わせようとした。

家族みんなで出かけるときも家に置いていかれるのに、犬というものは考えれば考えるほど健気で純粋な生き物だなぁと思う。

どんなに置いていかれても、自分だけ外に置かれて一人で寝ていても、それでもそばにいてくれる。

どんべいが成長していくのと同じで、私も中学生になり、高校生になった。

大きくなるほど家にいる時間もだんだん短くなっていって、どんべいと遊ぶ時間も日に日に減っていった。

そして、大学進学するとき私は家を出た。

どんべいはもちろん、家に残った。

大学生になって、毎日どんべいと会わなくなってからも、母はたまにどんべいの写真を撮って、送ってくれる荷物の中に入れてくれたりしていた。

携帯を持ってからは、たまに動画を送ってくれたりした。

長期の休みに入って帰省したとき、ドアを開けた私を見て、どんべいは発狂するんじゃないかというくらい喜んだ。

こんなに長い間会ってなくても、ちゃんと覚えていてくれるんだなぁ、と感動した。

こんなに長い間会ってなくても、ちゃんと会いたいと思ってくれるんだなぁ。

自分のしっぽを追いかけて鎖をごちゃごちゃに絡めたり、排水口の中のかにを捕まえようと一生懸命コンクリートの脇の土を掘ったり、おばかなところもすべてかわいく思える。

もしかしたら犬という生き物には愛される秘訣が隠されているのかもしれない。

大学の長期休みの時には必ず帰省していたのは、家族に会うためというのももちろんあったけれど、どんべいがいたのも大きかったかもしれない、と今になって思う。

大学を卒業して就職は県外に決め、引き続きどんべいとは離れた生活を送ることになった。

その時彼は16歳。

人間で言うともうおじいちゃんだった。

私が大学生の頃から、少しずつ衰えが見えてくるようになっていた。

毛艶がだんだん無くなり、ぼさぼさと絡まるようになってきた。

ももの辺りにできものみたいなのが出来て、それが気になるらしく自分でがじがじ噛んでただれてしまっていた。

病院にも連れて行って薬を塗ったりするけど治らず、私達家族が触ろうとするとすごく怒ったのでそのままにさせておいた。

少し耳が遠くなったのか、そうっと近づくと直前まで気づかないことが多くなった。

あんなに食い意地がはっていたのに、ごはんの量も少しずつ少なくなっていった。

私が就職して新しい環境に慣れるのに必死だった頃、彼も老いと病と戦っていた。

「もう長くないかもしれない」

母からそんな連絡がきたのは、就職して最初のゴールデンウィークを控えた頃だった。

その頃にはどんべいは散歩にも行かなくなり、家で静かに過ごしているようになっていた。

散歩用のリードを見ると大興奮して大騒ぎしていたのに、やっぱり、生き物は年月には勝てない。

人よりも駆け足で老いていく犬にとっては、一日一日がきっと人間の何倍も濃いのだろう。

初めての仕事でいっぱいいっぱいになりながらも、私は「どうか待っていて」と願いながら最初の連休を迎えようとしていた。

家に着いたら、どんべいはいつもの通り、ちゃんと待っていてくれた。

私を見ると、少しだけしっぽを振り、よたよたと近づいてきた。

少し歩いて立ち止まるので、近くにいってそっとなでた。

もう、小さい頃のように毛はふわふわじゃなかった。

私が帰省した次の日、どんべいは立てなくなった。

床に毛布を敷いて、水とごはんの容器をそばに置いて、どんべいは玄関に招き入れられた。

もらってきたその日いた、玄関の中に。

これまで散歩の帰りに玄関近くまで来てたりして、中まで入ると怒られていたのに、座っているおしりの下には敷物まで用意されるという待遇の違い。

普段と違う様子に戸惑っていたのか、借りてきた猫みたいに大人しくしていた。

廊下を通る度にこちらを二つの目がじっと見ていることに安心した。

まだ、生きている。

次の日の朝起きてみると、じっと体を横たえて、おなかで静かに息をしていた。

もう、座ることも出来なくなっていた。

もちろん、ごはんなんて食べられないし、水も自分で飲めないからたまに口を濡らしてあげた。

これはもう、本当に長くないな。

そう思った。

家族で周りを囲んで見ていると、しばらくして急にからだをよじって暴れだした。

ぐうぅぅ、と苦しそうな唸り声をあげながら。

一生懸命立とうとするのだけれど、平衡感覚がおかしくなってしまっていたのだろう、力なく倒れてしまう。

あれ、おかしいな、こうやったら立てるのになんで今日はだめなんだろう、というもどかしさや焦りのようなものがどんべいから感じられた。

それまでおとなしくしていたのに、なんだろう? 痛いのかな? と家族で言い合った。

「ゆっくりしていていいんだよ」と、いくら落ち着けようとしてもだめで、もしかしたら外に出たいのかもしれない、とふと直感的に思った。

重たい体をみんなで支えて、やっとのことで庭に出してあげると、体が土に着いた瞬間、いきおいよくおしっこをした。

ごはんもほとんど食べていないので少なかったけれど、一緒にうんちも出た。

ぐうぅぅ……あぉぉ……と苦しそうに唸りながら。

ずっと我慢していたんだ。

玄関に入れられてから、ずっと。

トイレは外じゃないといけない、と思っていたんだ。

そんなこと、気にしないでいいんだよ。

汚れてもいいように、トイレシートも敷いてるし、

その下に古いタオルも敷いてるんだよ。

替えのタオルもたくさんあるんだよ。

死ぬかもしれないってときにそんなこと気にして、

ほんとうにおばかだなぁ。

その次の日の早朝、旅立っていってしまった。

いくらおなかを撫でても、もう二度と目が開かれることはなかった。

玄関の中は、主を失ったノミたちがたくさんぴんぴん跳ねていた。

死ぬとは、そういうことだ。

関連している生がすごいスピードでどんどん遠ざかっていく。

どんべいは、もう追いつけないくらい先に行ってしまった。

火葬場に連れて行くことになり、毛布ごと持ち上げるとからだはすっかり硬直していた。

命というなかみが無くなると、体という容れ物はほんとうに肉のかたまりなのだと思えてこわかった。

火葬場で「それでは、連れていきますね」と係の人に言われ、最後に、と思ってもう一度おなかを撫でた。

やっぱり冷たくて、固いままだった。

その様子を見て、係の人はちょっと涙ぐんでいた。

死ぬというのは、誰にとっても悲しい出来事なのだ。

数時間して返ってきたのは両手に収まるほどの小さな骨壷で、「なんでこんなに小さくなってしまったんだろう」とまた悲しくなった。

どんべいのお墓を作りに、父と一緒に先祖のみなさまが眠るお墓からほど近い、今は誰も住んでいない父の生家に行った。

骨壷を固定するために、途中の海岸で砂を少し集めて持っていった。

ブロックを集めて積み、たらいの中に砂を入れてその中に骨壷を入れて蓋をしてとめた。

お墓を作って、お花を生けて、お線香をとぼしている間、とんぼがやってきてしばらくそばにとまっていた。

あぁ、どんべいだ。

お墓ちゃんと作ってるか見に来たんだ。

そう思ったらちょっとうれしくなった。

連休が終わろうとしていた。

どんべいが生きている間、幸せだったのかどうか分からない。

彼とは会話することは出来なかったから。

でも、私はどんべいと一緒に過ごすことが出来て、本当に良かった。

時折、庭にいるどんべいの横に座ってなにもしないでぼーっとするのが、今考えるとぜいたくで幸せな時間だった。

そうしていると、子どもの私はなんとなくどんべいと少しだけ通じ合っているような気がした。

今後、もしかしたらまた犬を飼ったり、他の動物を飼ったりするかもしれないけれど、私の中にはどんべいだけの特別な場所があって、そこには他の何にも、誰にも入り込むことは出来ない。

きっと誰にでもそんな場所はあるのだと思う。

そこにいるのが何かというのは人それぞれみんな違うのだろうけれど。

そういう聖域みたいな場所が自分の中にたくさんあるのはきっと良い人生なんだろうと思う。

これからも私は、生きていきながら何かと、誰かとそんな場所を作り続けていく。

そして、そんな場所がある限り、何かや誰かは私が死ぬまで私の中で生き続ける。

この世の中からいなくなってからも、小さな灯りをともし続ける。

お墓までとんぼになって会いに来てくれたり、仕事に戻る帰りの車窓から虹を見せてくれたり、誰かにとっては特に意味もない取るに足らない出来事でも、私にとってはさようならの大事な思い出になるように、こころの中の小さなスペースはこれからも増えていく。

私が死ぬ瞬間は、それをひとつひとつ抱えて、すべて持って行くのだろうな。

そして私自身も、どんべいが私にしてくれたように、誰かの心の中にそんな場所を作れているといいな、と思う。

❏ライタープロフィール

中川 文香(Ayaka NAKAGAWA)

鹿児島県生まれ。

大学進学で宮崎県、就職にて福岡県に住む。システムエンジニアとして働く間に九州各県を仕事でまわる。

2017年Uターン。現在は事務職として働きながら文章を書いている。Uターン後、地元コミュニティFM局でのパーソナリティー、地域情報発信の記事執筆などの活動を経て、まちづくりに興味を持つようになる。

NLP(神経言語プログラミング)勉強中。NLPプラクティショナー、LABプロファイルプラクティショナー。

興味のある分野はまちづくり・心理学。

この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

http://tenro-in.com/zemi/62588