【京都天狼院物語〜あなたの心に効く一冊〜】第二話 失恋に負けたくないあなたへ《もえりの心スケッチ手帳》

文:鈴木萌里(京都天狼院スタッフ)

「うわっ、これやっばい!」

アルバイト六日目の朝、どんよりした曇り空をバックに、その奇天烈な状況を目にした私は息を呑んだ。

仕事の要領をなんとなく掴み始めていて、「今日も慌てず頑張るか〜!」と意気込み、いたってフツウの一日になるはずだったのに。

その光景——京都天狼院書店の建物の外に取り付けられていた柵が、丸ごと下の駐車場に停められたトラックの上へと落下していた——は、いたって平均的な人生を送ってきた私に、朝から衝撃を与えるには十分すぎる珍百景だっだ。

「ナツさん、大変です!」

慌てて店舗の中に入り、先に出勤していた女将のナツさんに先程自分が見た奇妙な風景をなんとか説明しようと頑張る。

「さ、柵が、お、落ちてます」

それはもう、映画か何かの舞台のセットみたく。

建物の二階に設置されたコテージのようなその場所に、いつもはしっかりとはまっている柵が落ちているのだ。

「柵が落ちてる」というまさに見たままの説明しかできなかった私だったが、ナツさんはすでにそのことを承知していたようで、

「ああ、あれね。この間の台風で落ちちゃったみたい」

「え!?」

確かに、台風は来た。

先週末ぐらいだっただろうか。これまでに類を見ないほどの大型の台風が関西地方に直撃したのだ。

私自身、その日はずっと自室に籠ってテレビで台風の惨状を知らせるニュースを見ていた。

影響を受けた地域はどこもかしこも荒れに荒れて、それはもう言葉で表現しきれない被害が及んでいた。

「そっか……あのときの台風のせいなんですね」

「うん。業者の人が修理に来てくれるからそれまで二階の席は閉めてるの。屋根も修理しなきゃいけないし」

「わ、分かりました。今日は一階だけのご案内にします」

「よろしくね」

アルバイトも六日目となると、店のオープン作業からお昼以降に提供する「元カレー」(第一話参照)の調理まで、大体どの順番で作業すれば効率が良いかが分かってきた。

だた、そうはいってもやはり日によって午前中から訪れるお客さんの数もまちまちなので、臨機応変に仕事の順番を考えなければならない。

その日は、珍しく朝から混んでいた。

特に外国人のお客さんが多く、私は一人でコーヒーや軽食を準備したり、「この本ある?」とお客さんのスマホの画面に表示された本を探したりするのに必死だった。

「レモンスカッシュ2つと、クリームソーダ1つ、BLTパニーニも2つ……」

注文を間違えないように小声で反芻しながらわたわたと厨房と席を行ったり来たりしているうちに、朝から汗が止まらなくなる。

次々と訪れるお客さんを席まで通して一通り注文の品を運び終えると、ほっと一息つきながら本の整理に取り掛かった。

やっぱり、憧れだった書店員として一番楽しいのは本を出し入れする瞬間だ。

とりわけ普段はあまり雑誌を読まない自分だったが、新しく届いた雑誌を店頭に並べている最中に、「今ってこんな雑誌があるんだ!」と感心してしまうことがある。

ガラガラガラ

店の木製の扉が、いつもより随分と大きな音を立てて開いたのは、私が京都のカフェ情報誌を並べている時だった。

「いらっしゃいませ」

かがめていた身体をさっと伸ばし、背の低い雑誌棚越しにあいさつをした。

店を訪れたのは、自分と同じくらいの歳の女の子。肩あたりできちんと切りそろえられた髪の毛にくるりと丸くて大きな瞳、細くて華奢な身体が印象的だった。常に二の腕とお腹のお肉を気にしている私からすれば、もうこれ以上ないくらい羨ましい外見をしている。

しかし。

「当店では書店として、本の販売以外にもカフェの提供をしております。ぜひご利用ください」

「……」

私がそのお客さんに声をかけても、彼女は無反応だった。

声をかけたあとで何の反応も得られなくて逆に気まずくなる私。

こういうとき、何事もなかったかのように華麗に取り繕う術を、新米書店員アルバイトの私はまだ、知らない。

だから、お互いに沈黙してさらに気まずさが限界値に達するだろうと思った。

思った——のだけど。

そのとき、ガガガガガガガ、と二階から地響きみたいな音が聞こえてきた。思わず私はビクッと肩を揺らす。

(ああ、そういえば……)

工事だ。

今朝、台風のせいで壊れた箇所を修理するための工事が行われるとナツさんが言っていた。

咄嗟にお客さんは驚いていないだろうか、と気になって再び例の女の子に声をかける。

「あの、お客様すみません。ただいま屋根の工事を行っておりまして……」

驚かせてしまって——と、続けるつもりだった。

唐突に始まった屋根工事の音に事情を知っている店員の私でさえビクッと肩を揺らす羽目になったのに、そのお客さんは全くと言っていいほど工事の音を気にしていなかった。

気にしていないというか、気づいていないと表現する方が正しいだろうか。

「お客様……?」

放っておいても良かった。私は単なる書店員で、しかも入りたての新米で、相手はあくまでもお客様だ。無駄に話しかけて鬱陶しく思われるのは店にとってもよくない。

でも、もう一つ重要な事実がある。それは、ここが単なる書店ではなく、天狼院書店だということ。

レジの前に掲げられた「人生を変える書店」という看板を見上げた。

そうだ、ここは人生を変える書店。

普通の接客をしていたらダメなんだ。

と、謎の使命感に駆られて私はもう一度女の子の横に立つ。

「こんにちは」

突然店員から話しかけられるのだから、普通の人は何事かと驚いてしまうだろうと思い、警戒されないようにひとまずあいさつから入った。

「えっ、あ……」

すると女の子のお客さんは先程までとは違い、私の声掛けに反応してくれた。

反応は、してくれたのだけれど。

「……はっ…い」

声にならない吐息のような返事をして、私の顔をまじまじと見つめる彼女を見て、私は唖然とした。なぜって、彼女の大きな瞳が、今にも溢れそうな涙を湛えていたからだ。さらに口元は不安そうに半分開かれている。

これは、明らかに様子がおかしい。

「どうかされましたか……?」

こういうとき、深く踏み込むべきか迷った。相手は今会ったばかりの人。しかも店員とお客。どう考えたって、そっとしておくべきなんだけれど……。

彼女の眼が、助けてと私に訴えているような気がしてならなかったのだ。妄想だって構わない。けれど、私にも彼女みたいな眼をしていた時期があった。何か辛いことがあって、誰かに慰めてほしいときはいつも、決まって一人だ。自分から友達とか家族に助けてと言わない限り、大抵は一人で辛くなって、膨大な時間をかけて立ち直るしかない。そして、その「助けて」は、誰にとっても声に出すのがとても難しいのだ。

だからもし、そんなとき自分から助けてと言わなくても誰かが声をかけてくれたらどんなに良いだろうと思う。

目の前の彼女が、助けてと言えない最中にいるのなら。

出会ったばかりの自分にだって、声をかけることぐらいはできるんじゃないか。

「……店員さんっ」

案の定、彼女は私を完全に拒絶しなかった。ただ何と言えば良いか分からなかっただけなんだろう。心のつっかえが外れたようにボロボロッと、瞳のふちに貯めていた涙を溢れさせた。

「ご、ごめんなさいっ……わたし、」

こんなところで、と彼女が続けたところで、私は彼女の手を引いて、一階のこたつ席まで連れて行った。

「事情はともかく、ひとまずこちらで休んでください」

私はできる限り、もしも自分が今彼女の立場だったら、ということを想像して行動することにした。

もし私が彼女のように公共の場で突然見知らぬ人の前で涙を流してしまったら。

今はそうすべきではないと知っているにもかかわらず、抑えられないほどの悲しみに暮れていたら。

たぶん、とても恥ずかしくなる。恥ずかしくて自分が惨めになる。できるだけ人前にいたくないとも。

だから、事情はよく分からないが今の彼女にとってはこうして少しの間一人にさせてあげるのが得策だと考えた。

幸い、朝のお客さんの波が去ってからは店もそれほど混み合わなかったため、新しい本を出したり、本を発注したりする作業に集中することができた。

「お疲れさま」

自分でも気づかないうちに、どうやらシフトの時間が終わっていたようだ。二階の事務所から事務作業をしていたナツさんが一階に降りてきた。

ナツさんはこたつ席をチラリと一瞥して、そこにカフェの注文もしていない様子の女の子が一人ぽつんと座っていることに気づいたようだ。

「あちらのお客様は?」

「あ、すみません。少し事情がありまして。私の一存で休んでいただいてるんです」

もちろん、その“事情”など詳しく知らない私だったが、ナツさんは私の言葉で大体の事の成り行きを理解してくれたらしく、

「そう。フォローお願いね」

と大人の受け流しをしてくれた。

「はい!」

ナツさんからお客様の対応を任せてもらえた! と思った私はちょっと誇らしげな気分でシフトアウトし、そのままこたつ席に向かった。

「これ、よかったらどうぞ」

来たときと変わらず心ここにあらずな状態でこたつテーブルにちょこんと座っている女の子に、シフト上がりがてら買っておいたオレンジジュースを差し出した。ついでに自分の分もことんと、テーブルの上に置いた。

「ありがとうございます……」

まだ泣いていたのか、先程声をかけた時よりも眼を赤くして、まぶたも腫れている。

「一推しのオレンジジュースなので、きっと美味しいですよ」

京都天狼院書店で販売しているオレンジジュースは、とても濃厚で甘酸っぱい。瓶に入った鮮やかな橙色の液体を上下に振って、グラスに注いで提供するのが定番だった。

「甘い……」

女の子は、ストローにそっと口をつけて遠慮がちにオレンジジュースを啜った。

「美味しいでしょう?」

「はい、とっても」

オレンジュースを飲んだだけで泣き笑いみたいな笑みを浮かべた彼女に、私は完全に心を奪われてしまった。

「私、いま大学4回生でここでアルバイトをしているんです。もしよかったら、お友達になりませんか?」

数日間働いてみて分かったが、京都天狼院書店に訪れるお客さんは外国人の方や、お父さんお母さん世代が多い。だから私も自分と同じくらいの歳の女の子が来てくれたことが嬉しかったのだ。

「友達に……?」

「はい。あ、嫌ならぜんぜんっ! 無理って言ってもらっても構わないです!」

両手をブンブンと大きく横に振って私は彼女に断る余地を残した。

生まれてこのかた「友達になって」という申し出を断られたことがなかった私は、疑問形の返事をくれた彼女に対し些か不安を覚えた、が。

「ふふっ、嫌だなんて思いません」

「よかった〜」

「は? 店員が急に友達? そんなのイヤです」とか言われないかと気が気でなかったので、私の言葉に笑ってくれた彼女の姿を見て、ふう〜っと胸を撫で下ろした。

「わたし、仲野香穂といいます。いま大学3回生です」

「仲野、香穂さん。私はもえりと言います」

互いに自己紹介をしたところで彼女の緊張感も幾分か和らいできたらしく、大学での生活やアルバイトの話をしてくれた。香穂は私の通う京都大学に比較的近い大学の学生だったこともあり、近所のおすすめのカフェの話で盛り上がった。ちなみに、京都天狼院書店に来るお客さんのほとんどはカフェ好きかパン屋好きということはなんとなく気づいている。

お互いの生活に関して話をするうちに、強張っていた彼女の表情も柔らかくなってゆくのが分かった。

しかし、やはりそんな柔らかな表情の中に見える憂いの影が、時々見え隠れする。

とうとう居ても立ってもいらなくなって、私は彼女に恐る恐る尋ねてみた。

「香穂ちゃん。すごい聞きにくいんだけど……何か、辛いことでもあったの?」

油断していた、というふうに彼女がハッと息を飲むのが分かった。

けれど、これまでの会話の中で私に心を開いてくれたらしく、彼女は「バレちゃいましたか」と笑って話し始めた。

「大したことじゃないんです。恋人にフラれたんです。つい昨日の夜……」

***

付き合っていた一歳年上の彼、今井ヒロキと連絡が取れなくなったのは一週間前のことだ。連絡が取れなくなっと言うと語弊がある。わたしの連絡は、彼に届いていたはずだ。彼はそれをぜんぶ無視していたのだ。その証拠に、彼に送ったLINEの画面に、一週間前から「既読」マークがつかなくなっていた。

「ヒロくん、どうしたの? やっぱり忙しいかな……。落ち着いたらお返事ください」

返信が来なくなってから、わたしの精神は荒れていた。ただでさえ自分の方が気持ちが大きいと思っていて不安だったのだ。彼はいつわたしを捨ててもおかしくない。

今井ヒロキと出会ったのは、わたしの家の近くにある大きな橋の上だった。今思えば、とてもへんてこな出会い。わたしが塾講師のアルバイトを終えて夜遅くに家に帰っている最中に、声をかけられたのがきっかけだった。

「あの、俺、君と話したくて」

追いかけてきました、と言われたときはびっくりしてストーカーかと本気で身構えた。

「はあ」

ストーカーの話なんて聞きたくないと思ったが、いかんせんバイト帰りで疲れていたわたしはダッシュで逃げる気力なんて全然なかった。それに、彼が明らかに自分と同じぐらいの歳の大学生とわかる格好をしていて、よく見たら整った端正な顔立ちに低くて素敵な声をしていたから、咄嗟に立ち止まってしまった。

つまるところそう、わたしはたぶん一目惚れしていたのだ。

「少しだけなら……」

無意識のうちにそう返事をしたあとに彼を見ると、心底嬉しそうに笑っていて、わたしはもうそれだけで嬉しかった。今日夜遅くのこの時間に橋を渡ってよかったと思う。

今井ヒロキと自己紹介をして少しだけ話した後、連絡先を聞かれた。彼は同じ大学の工学部で、歳はわたしより一個上だった。東京出身で、一人暮らし。まさにわたしが憧れる男子大学生そのものだったのだ。

そこからの展開は自分でもびっくりするぐらいスムーズで逆に罠ではないかと思うほどだった。

彼の誘いで何度か遊びに行き、

「俺、香穂が好きだ」

というストレートな告白を受けて付き合うことになった。

全てが順調。何も心配することがないくらいに、これからの彼との毎日に心躍らせていた——はずだった。

「釣った魚に餌をやらない」という言葉を、何かの雑誌で見たことがある。

付き合うまでは意中の女性を落とすために誠意を尽くすが、一度捕まえてしまうと途端に彼女の相手をしてくれなくなる男性のことを揶揄した言い方らしい。

今井ヒロキは、まさにその”釣った魚に餌をやらない男”だった。

橋の上で声をかけられてから連絡先を交換し、デートの予定を立て告白してくるまでは、それはそれはマメで、特に用もないのにLINEが来たり、わたしに対して、可愛いとかきれいだとか、言われた方が恥ずかしくなるような台詞を臆せず口に出したりしていた。そう言われるとわたし自身気分が良くなって、お世辞と分かっていても嬉しかった。

しかし、付き合ってから一ヶ月もすると、彼からの連絡はめっきり少なくなってしまった。連絡だけじゃない。デートもあまり外を出歩きたがらず、家でゴロゴロと映画を見たり漫画を読んだり。もちろんそれも楽しくないわけではなかったが、交際前には一生懸命わたしが行って喜びそうな場所をリサーチして連れて行ってくれたぶん、期待はずれな残念な気分になった。

「香穂、ティッシュとって」

「来週は空いてないなー」

「連絡するの週一でいい?」

こんなふうに杜撰な扱いをされることもあれば、

「ねえ、今から空いてない?」

と突然呼び出されたりもした。

放置されている間は「なによ、そっちがそうならこっちもこうよ!」と自分も連絡を断ち、頑張って怒りを発信しているのだが、一度誘いの連絡が来れば、いそいそと彼の元へ駆けていってしまう。もうこれは完全に都合の良い女だ。いつかプイッと捨てられるに決まってる。

だんだんと遠くなってゆく彼の気持ちが痛いくらいズシリと胸にのしかかってきて。わたしが好きになるほどに、彼はわたしを空気にしてゆく。

そして、予想通りフラれたのだ。

フラれるなら早くフラれたい。フラれるかもしれないという生き地獄みたいな時間から早く解放されたい。

そう思っていたのに、不安が現実になった瞬間、想像以上の痛みが襲ってきた。

それが、昨日の夜の話。

憂鬱な気持ちで眠り、目覚めた朝はやぱり憂鬱で。

大学に行く元気もないのに、家に引きこもっていたら辛すぎて吐きそうだった。

だから、ふらふらと家から出て、目的もなく歩いた。

人がいっぱいいるところに行こう。その方が、気分が紛れるかもしれないから。

そう思って京都で一番の観光地、祇園四条にやってきたのだが、人の多さに逆に気持ちが萎えてしまい、今度は人通りの少ない路地に入った。

そうして見つけたのだ。

まるで、田舎のおばーちゃんちみたいな温かい空気を醸し出すお店を。

看板には「天狼院書店『京都天狼院』」と書かれている。「天狼院」は「てんろういん」と読めばいいのだろうか。変わった名前。強そうな文字。外人さんが頻りに出入りしていて、わたしは人が少なくなるまで店の入り口の横に突っ立っていた。心が不安定だったため、こんなところに突っ立っている自分は何なんだろうとか、道ゆく人にどう思われているのだろうとか考える余裕はなかった。恥じらいもへったくれもない。ただただ、待っていた。わたしが入り込むだけの隙間ができるのを——。

***

「それで、京都天狼院に来てくれたんだね」

「はい。来てすぐのことはあまり覚えてないんですけど……」

工事のうるさい音にも気づかないほど心ここにあらずだった香穂が、突然泣き出してしまったこと。なんだか数年前の自分を見ているようで居てもたってもいられなかった。私も彼女と同じような経験をしたことがある。たぶん私たちぐらいの年齢の女の子の多くが経験している。にもかかわらず、そんな時いつもこう思う。「自分の気持ちは誰にも分からない」って。そりゃ、分かるわけない。自分も相手も違うのだから、100%分かってあげることなんて無理だ。無理だということが分かっているからこそ、友達や信頼できる人に辛さを打ち明けたところで虚しくなる。励ましてくれればくれるほど、「もう大丈夫」って明るく言わなくちゃいけなくなって、逆に心が病んでしまうものだ。

だけど、話を聞いてくれる人が、こう言ってくれたらって思う言葉が一つだけある。

それは、

「香穂ちゃんは、彼のことが本当に大好きだったんだね」

だから、辛かったんだね。

頑張ったけど報われなかったことが、誰にも理解してもらえないことが、虚しくて苦しかったんだね。

泣いていいと思う。今はいっぱい泣いていいと思う。

でも、気が済むまで泣いたら、今度は顔を上げよう。

え、「どうやって」って?

ふふ、それはね。

私に任せて。とっておきの、おすすめ治療法があるの。

「この本を、読んでみて欲しいの」

私は自分のカバンから、とある小説を取り出して彼女に渡した。タイミングよく持っていてよかった。ちょうど今朝、電車の中で読み終えたばかりだった。

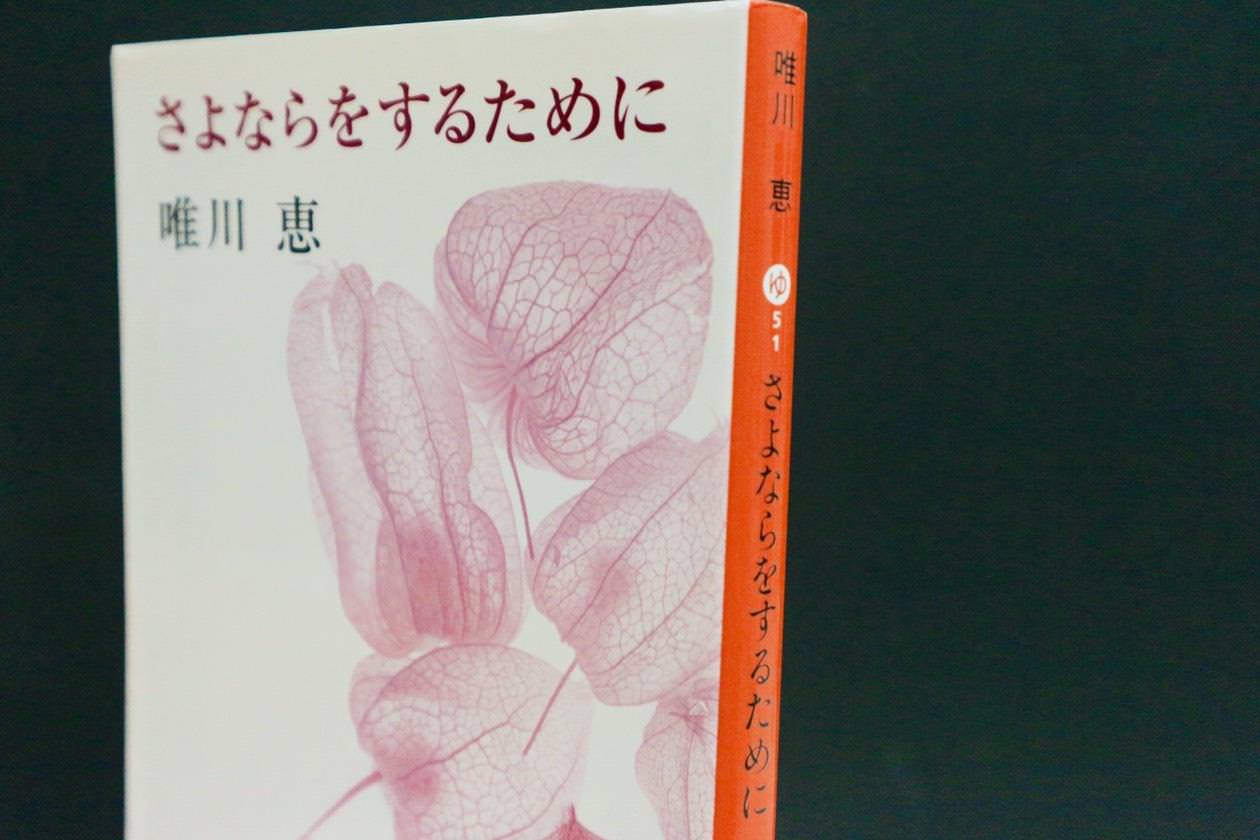

「『さよならをするために』……」

香穂はその本のタイトルを、呟くように口にした。

「唯川恵さんの小説なんだけど——」

「これ、読みます」

私がこの本について説明するより先に、裏表紙のあらすじを読んだ彼女が何か決心したようにそう言った。

「そう! よかった。今の香穂ちゃんに合ってると思って」

「はい。特にこのあらすじの文——『終わった恋にエンド・マークを打つために勇気をふるって、一歩踏みだした女の子たち』が気になります」

そう言う彼女の目が、先程までとは違って、好奇心から次第に輝いていくのを私は見た。

私も、初めて唯川先生の『さよならをするために』を手に取った時にはあらすじに惹かれたものだ。

短編集なのだが、あらすじの冒頭に『まるで、「さよなら」をするために恋をするような…ちょっとせつなくて、心に痛い五つのラブ・ストーリー』とある。

五つの恋が壊れてゆくありさまを描く恋愛小説集。

五つの物語のタイトルには全て「さよなら」という言葉が入っている。

ラブストーリーの中で、「別れ」だけに焦点を当てたお話に、どんな物語なのか、気になって仕方なくなったのだ。

「うん、ぜひ読んでみて! また感想聞かせてね。ぜったい」

「もえちゃんがこの前お話してた男性のお客さま、この間もいらっしゃってたよ」

仲野香穂が店を出たあと、私も家に帰ろうとカバンを手にしてこたつ席から立ち上がったところで、店番をしていたナツさんにそう言われた。

「ああ、岡本さんですね」

岡本英介さん。アルバイト二日目に「部下が言うことを聞いてくれないんだ」と相談を持ちかけてきた人。私は彼に、知念実希人先生の『ひとつむぎの手』を勧めたのだ。

「あのあと小説にハマったんだって。何冊か買ってくださってね」

「へえ! すごい。書店スタッフ冥利に尽きます」

「しかもなんか、本書きたくなったとかも言ってた」

「まじですか」

今まで全く本を読んで来なかった人に、「本を書きたい」とまで思わせた知念先生の著作の破壊力と言ったらこの通りだ。

「うん。『もえちゃんも小説書くんですよ〜』ってお話した」

ナツさんの言葉を聞いて、私ははっとした。

私は、ナツさんに言えてない。

言えない。

私は、本当は……。

それ以上のことは口にできなかった。

自分の中にある一番の悩みを彼女に悟られないように、曖昧に笑ってその場をごまかした。

「岡本さんに、本ができたら教えてくださいってお伝えください」

「もえりさん大変です!」

驚いたことに、仲野香穂が再び店を訪れたのは、私が次のシフトに入った時、つまり二日後だった。

「香穂ちゃん、いらっしゃいませ」

「読んだんです、わたし。この本」

早く伝えたくて仕方がないというふうに、彼女はレジカウンターの前でグッと身を乗り出してきた。

「は、早いね」

その勢いに私は一瞬たじろいでしまいそうになるくらいだった。

「はい! だって、もう! 胸にすっと入り込みすぎて、やばかったんです」

私はこの興奮状態のワンちゃんをどう扱えば良いか分からない。

「特に一番最初の話が! 主人公の女の子が、自ら好きだった男を、×××××××するところとか!」

申し訳ないが、しゃあしゃあと喋る香穂の言葉の中にネタバレが存分に含まれているのでこれ以上は教えられない。

でも、目の前で爛々と目を輝かせて私に本の感想を言ってくる彼女と、どこか吹っ切れたような清々しい笑顔を見て、私は心から安心した。

たぶんきっと、彼女だってまだ立ち直れたわけじゃないだろう。

だってまだ、大切だった恋が終わってからたったの三日しか経ってない。

今日も家に帰ってから寂しくなったり辛くなったりするんだろう。

でも、唯川さんの『さよならをするために』は、大切な人を失いかけた女の子たちが、儚くも力強く別れを告げる様が、恋に傷ついた女の子たちの心に感銘を与える。擦り傷に塗る塗り薬みたいに、痛くて沁みるけど塗れば心から安心する。

私だけじゃなかった。辛い経験をしているのは自分だけじゃなかった。私もこんなふうに、堂々と別れを受け入れて前に進んでみたいと。

だからこそ彼女も、失恋の最中にありながら、ちょっと元気になって前を向こうと思えるようになった。

「もったいないですね。塞ぎ込んでばかりなのは。わたし、そう思えたんです」

二日前はあんなに泣いていたのに。

小説を読んだだけで、ここまで変われるのか。

いや、変われるのだ。一時的かもしれないけど。大好きな人に振られたという現実は一ミリも変わらないけれど。

「よかった。もう泣いちゃダメだよ」

「はい!」

私も、いつか変われるだろうか。

満面の笑みを浮かべる香穂を見て、そっとカウンターの下にあるシャーペンを触った。

失恋に負けたくないあなたへ。

唯川恵著『さよならをするために』はいかがでしょう?

【第二話 終】

http://tenro-in.com/zemi/69163