大泉洋はお笑い芸人ですか?~伝説的番組「水曜どうでしょう」の生みの親が思う面白いコンテンツの作り方~《 週刊READING LIFE Vol.46「今に生きる編集力」》

記事:坂田幸太郎(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)

「一生どうでしょうします」

これは、今年の7月より放送されている「ノーサイド・ゲーム」で主演を務める大泉洋の言葉だ。

大泉洋といえば、映画やドラマ、声優、更には日本一チケットが取れない劇「TEAMNACS」に所属するなどマルチに活躍する人気俳優だ。

と、説明をしても違和感がなくなったのはここ最近のことに思える。

皆さんも、この男が世にで始めた頃、こんなことをおもわなかっただろうか。

「大泉洋って俳優? それともお笑い芸人?」と。

きっとこの男が、俳優として世に浸透するまで時間がかかったと思う。

その理由は彼が超のつくほどの口達者だからだ。

ドラマや、映画の番宣で、バラエティに出ることがどの俳優もあると思う。

その時俳優は大抵、お笑い芸人やバラエティの演者に身を任せ大人しくしている。

それが、普通だ。ドラマ俳優とバラエティの演者は表現方法が違うのだから、大人しくしていて当然だ。

だが、大泉洋は違う。彼は、いち番宣俳優であるにもかかわらず、バラエティにでると演者並、いや演者以上に笑いを取る。

類い稀なトークスキルと、俳優らしからぬバラエティでのはしゃぎっぷりの方が話題になり、「あれ?お笑い芸人?俳優?」と世間を混乱させてしまったのだ。

いや、混乱させるように仕向けたのかもしれない。

「彼は卑屈なんですよ」と大泉洋について知人が語るインタビューを見たことがある。

「大泉さんは、もともとお笑い芸人をやりたかったんです。でも、お笑い芸人として世に出たら他のお笑い芸人さんに埋もれる。だから、面白い俳優を目指しいたんですよ」

たしかに大泉洋自身も「幼少期は人を笑わすことが好きな少年だった」と語っている。

なるほど、私たちが「大泉洋とは何者か?」と悩むことは彼の戦略であったか。

たしかに個性派俳優で主演クラスを演じるのに相応しい人間は彼ぐらいかもしれない。

まさに唯一無二の存在だ。

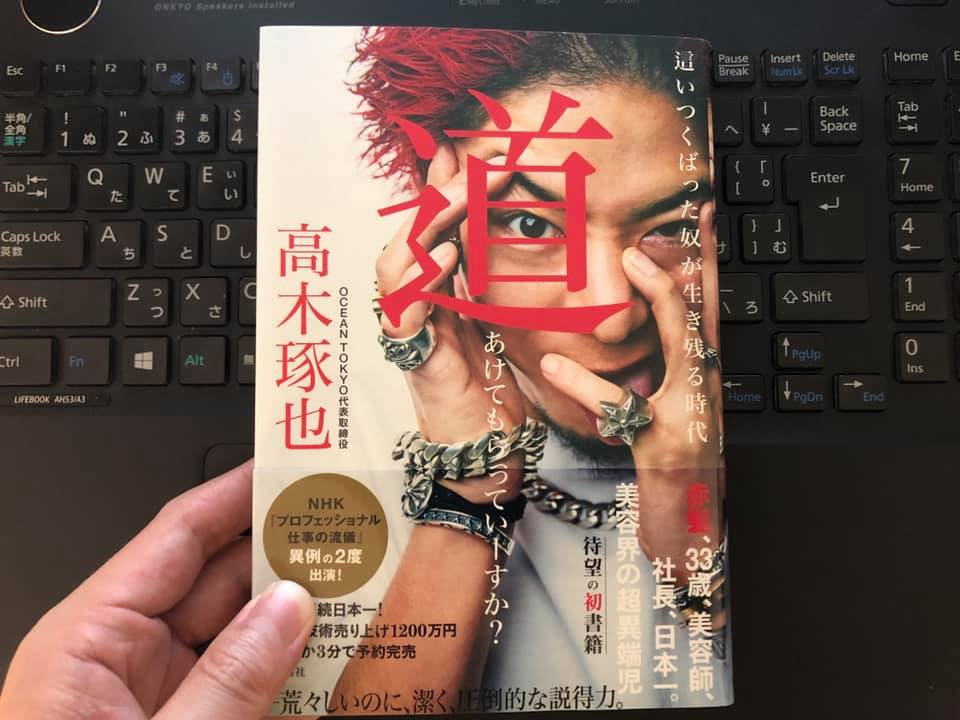

そんな今や何者にも変えが効かない俳優を作った番組といえばこの番組だろう。

水曜どうでしょう。

もしかしたら聞いたことがあるかもしれない。

大泉洋にとって初のテレビ出演番組である。

俳優の初テレビ出演といえば、ドラマをイメージすると思う。

が、この番組はなんとバラエティなのだ。

この時点で彼が俳優として異色な存在であることが伺える。

しかし、異色なのは彼だけではない。

この「水曜どうでしょう」というバラエティ自体が異色なのだ。

「水曜どうでしょう」は深夜のバラエティ番組にも関わらず、最高視聴率18%を超える伝説を叩き出した。

深夜のバラエティで18%を超えるのは1998年の放送当時もありえないことだったそうだ。

しかも、全国番組ではない。

北海道のローカル番組なのだ。

「深夜」で、「バラエティ」で、「ローカル」と完全な向い風の状況なのに18%超えという偉業を達した「水曜どうでしょう」は伝説的な番組として今も語られている。

その人気ぶりは凄まじく、ローカル番組としては異例のDVD化されている。

売り上げは全国バラエティ「アメトーーーク」の肩を並べるというから驚きだ。

多くの人に今尚愛される番組、「水曜どうでしょう」。

一部の人からは「大泉洋の抜群のトークスキルに助けられた番組」という意見もある。

たしかに、大泉洋がいるから成り立つ番組であり、彼がいなかったらここまで多くの人に愛されるバラエティにはならなかった。

しかし、「水曜どうでしょう」を愛する人は番組の本当の立役者を知っている。

伝説的番組を制作し、大泉洋という謎の俳優を作った男。

藤村忠寿。

この人物こそすべての仕掛け人だ。

「水曜どうでしょう」のチーフディレクターとして番組立ち上げから携わり、当時無名の大学生であった大泉洋を演者として起用する。

この番組は決して飾った番組ではない。

演者は、大泉洋と彼の所属事務所の社長である鈴木貴之の2人だけ。

スタッフも藤村とカメラマンの嬉野雅道の2人、合計4人という必要最低限の人数でスタートした。

放映開始当初は「低予算」「低姿勢」「低カロリー」の「3低」をモットーとしていた。

「水曜どうでしょう」の初回放送も、東京である人をインタビューした大泉の帰りがけに撮影がスタートした。

「せっかく、東京に来たのに、このまま帰るのはもったいない」ということである企画が始動する。

「サイコロの旅」だ。今いる場所から移動できる場所を6つスタッフ陣が選択し、1から6の数字を振り分ける。

次に出演者がサイコロをふり、出た目に振り分けられた場所へ行く、

それを繰り返し最終的に北海道に帰れればアガリとなる。

しかしスタッフ陣が北海道とは逆の場所をセレクトする場合もあるので本当に帰れるかは運次第となる。

「サイコロの旅」は大人気企画となり、過去6回行われているが、結局リミットの3日やっても北海道に帰れない回もあった。

その本気でくだらないことを行なっている姿が面白おかしくたちまち人気番組に仲間入りを果たしたのだ。

ローカル番組というのは、どの番組においても最小限のスタッフで運営しているらしい。

東京のキー局と呼ばれるテレビ局は、カメラマンがいて、構成や作家がいて、ディレクターがいて、編集マンが存在する。

だが、ローカル局とは一人何役もこなさなくてはいけない。

時に、カメラマン、時に、構成作家、時に、編集者とその仕事内容は多岐に渡るそうだ。

レギュラー放送の後半時期は人気番組として放送されていたがそれでもほぼ2人のスタッフで運営していたというから驚きだ。

藤村もディレクターという立ち位置でありながら、編集、ナレーター、企画など、「水曜どうでしょう」の中枢である仕事を一手に担っていたという。

現場にももちろん同行し、編集も行う。

現場にいるからわかる空気感、現場を知っているから分かる演者の面白さ。

少数で番組を創り上げることが大変だということは容易に想像がつく。

だが、空気感や現場の温かみを知っていながら、編集をするというのは、何者にも変えがたい武器である。

これが分担制で編集チームが現場をあまり知らず編集していたら、要点と盛り上がった部分だけを切り取りつなぎ合わせる作業となる。

しかし、「水曜どうでしょう」にはなぜこんな重要でもない場面を流すのだろうと思ってしまうことがしばしばある。

でも、不要と思われた場面がのちのち名場面として語られたり、重要な場面の伏線だったと思い知らされることが多い。

現場に流れる空気感に感じとって、その空気感が面白いと思った者が熱狂的なファンとなるのだ。

要点をまとめることはどの編集作業でも大切な仕事だと思う。

しかし、藤村は大泉洋を面白く、「水曜どうでしょう」を楽しくすることに徹した。

たとえ、重要でなくても現場で流れる面白い空気感をカットすることはなかった。

よく彼ら4人を「大学生みたいな大人たち」と表現する人がいる。

それは俗に「大学生ノリ」と呼ばれる面白い空気感を大切にする状況に似ていたのだろう。

こんなエピソードがある。

小型飛行機に乗ったとき、冗談で「ハイジャックしろよ」と言う発言をして、4人が爆笑するシーンがあった。

現場の空気を知っている藤村はそれが楽しい空気を伝えるためには欠かせないシーンであると思って放送しようとした。しかし現場を知らない会社の偉い人は「ハイジャックが本当に起きたらお蔵入りになる」という理由でそのシーンをカットしろと伝えたそうだ。

別に番組上ではなくても困らないシーンであったが、面白さを優先した藤村は上司を押し切りそのシーンを流した。

リスク管理も大切な編集の仕事である。この表現で誰かを傷つけてしまうリスクがあるにではないか。これを放送しても喜ぶのは一部の視聴者なのではないか。

多数の人が喜ばれるコンテンツにするためにはもっと万人受けをする制作をしなくてはいけないのではないだろうか。

見られないリスクをコントロールするのも物を作る上で大切な仕事だ。

だが、彼はあるインタビューでこんなことを言っている。

「見たくない人は見なくていい」

私はこの言葉にギョッとした。

しかもテレビディレクターがその発言をするのはすごい。

テレビという媒体はなるべく大人から子供まで楽しく観られるを正義としている節がある中、「見たくない視聴者」を排除するような発言はあまりにも時代に逆行しているように感じる。

だがその解釈は違う。私の推測だが、藤村は排除という気はさらさらない。

おそらく「水曜どうでしょう」の伝え続けてきた面白い空気感を楽しみに待っている視聴者を守るために言った発言ではなかろうか。

その空気感を楽しめない視聴者を楽しませようとすると、どうしても楽しみにしていた人を満足させることが難しい。

これは編集をする上で、雑誌然り、テレビ然り一番難しいところである。

放送時間や尺度という規定の中でみんなが満足するものを創り上げるのは正直悩むところである。

だから藤村は思い切って「見ないリスク」を考えないようにしたのだ。

「そこを考えるのが編集者の仕事だろ」という意見もある。

もちろん、彼の考えが正しいとも言えないが情報とエンターテイメントがあふれた時代で何かを発信するには極端な意見を持つ、藤村のような存在がいても良い気がする。

それで一定数の熱狂的なファンを楽しませられるなら、コンテンツとして成功ではなかろうか。

さまざまな考えがあるが、最近、時代が藤村的思考にシフトしつつあることを感じる。

例えばYouTuberは視聴回数より、チャンネル登録者数を気にする。

チャンネル登録者数とはその投稿者の動画を毎回見たいと思う人の数だ。

言ってしまえばファンの数だ。

投稿者はファンがつくことにより、広告費が得られる。

ときより、ジャンル問わず投稿する人もいるが、多くの投稿者はジャンルやターゲットとする視聴者年齢層を固定する。

その方が高品質な作品を提供でき、結果、ファンが増えるのだ。

また、Netflixなどの有料動画配信媒体もまさに見たい人だけお金を払って見に来てというスタンスだ。

さらにはネットサロンも知りたい情報を知りたい人だけに伝えるツールだ。

今、エンターテイメントに溢れかえる時代。

今までテレビから情報が与えられるばかりだった視聴者もエンターテイメントをどこから受けるかを選べる時代になった。

その時、表現者はなにを求められるのだろうか。

また、編集とはなにを伝えればよいのだろうか。

一つわかっていることは変革期であるということ。

視聴者が、読者が選ぶ情報を選ぶことができる時代。

編集は一人一人の心の底に訴えられるコンテンツを今まで以上に求められているのかもしれない。

「水曜どうでしょう」は、2002年たくさんのファンに惜しまれつつレギュラー放送を終えた。

それからスペシャルとして何年か一度あの4人で旅に出ることを続けている。

レギュラー放送終了後、大泉洋はしゃべれる役者として全国区のタレントとして成長し、今や主演を演じる一流俳優となった。

もしかしたらそれも、藤村の策略かもしれない。

彼が売れることで「水曜どうでしょう」が番宣などで紹介される。

「水曜どうでしょう」が気になった人が見に来るという寸法かもしれない。

そう考えると「大泉洋は芸人か俳優か」問題も藤村が仕掛けた罠なのか。

と、ついつい深読みをしてしまうが、彼はおそらくそこまで深く考えてはいないと思う。

ただ、藤村という男は面白さを視聴者に届けるために編集マンとして、制作の人間として全身全霊を尽くしたから、伝説的な番組を創り上げたことは言うまでもない。

固定概念やしがらみを脱し、単純に面白さを追求したから異色の番組が生まれ、異色の俳優大泉洋が生まれたのだ。

「一生どうでしょうします」

大泉洋が番組中にそう言った。

多忙を極める彼だが、藤村が一声かければ「水曜どうでしょう」のためにスケジュールを空けるらしい。彼の優先順位は今も昔も変わらないようだ。

2013年を最後にどうでしょうの旅はご無沙汰。

なんでも去年ロケを撮り終え、あと藤村の編集を待つだけだそうだ。

6年でさらにパワーアップした大泉洋と変わらぬメンバーの空気感がどう絡み合うのか。

そんなとことも楽しみにしながらどうでしょうファンは待望の最新作を待ち続けている。

うわさによると今年中には放送されるとか。

私も1ファンとして、今から楽しみである。

藤村、編集がんばれ。

◻︎ライタープロフィール

坂田幸太郎 26歳(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)

東京生まれ東京育ち

10代の頃は小説家を目指し、公募に数多くの作品を出すも夢半ば挫折し、現在IT会社に勤務。

それでも書くことに、携わりたいと思いライティングゼミを受講する

今後読者に寄り添えるライターになるため現在修行中。。。

http://tenro-in.com/zemi/86808