【環境カウンセラーと行く! ものづくりの歴史と現場を訪ねる旅】第14回:現場の悩みの数だけ形がある「ビシャモン」の物語(株式会社スギヤス)

*この記事は、天狼院書店のライティング・ゼミを卒業され、現在「READING LIFE編集部」の公認ライターであるお客様に書いていただいた記事です。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

2025/3/17/公開

記事:深谷百合子(READING LIFE編集部公認ライター)

「そこのビシャモンで運んでおいて」

工場で働き始めたときに先輩からこう言われ、「このフォークリフトの爪がついた台車みたいなのは『ビシャモン』っていうんだ」と私は本気で思っていた。フォークをパレットに差し込み、ハンドルを手前に倒したり起こしたりを繰り返すと、油圧の力でパレットが浮きあがる。これを使えば、パレットに積まれた1トンを超える荷物も人力で運ぶことができる。フォークリフトと比べて小回りがきくし、免許も必要ない。

この人力でパレットを運ぶ機器は「ハンドパレットトラック」「ハンドリフト」などと呼ばれるもので、「ビシャモン」というのは実はブランド名である。工場や倉庫、スーパーや運送会社など、物を運ぶ現場になくてはならないものだ。

製造しているのは、愛知県高浜市に本社がある株式会社スギヤスだ。開発、設計、製造、販売までを一貫して行っている。「ビシャモン」はスギヤスの主軸となる4事業(自動車整備用リフト事業、運搬・作業改善用リフト事業、ゴミ圧縮・破砕集じん機器事業、介護用リフト事業)の製品を総称したブランド名だが、なかでも自動車整備用リフトとハンドパレットトラックをはじめとする物流機器は、ともに国内シェアナンバー1である。

「品質がいいというのは今の時代当たり前のこと。現場ごとに異なるニーズにフィットしたものをつくりたい」という株式会社スギヤスのものづくり。

お客様のニーズとどのように向き合ってきたのか。ハンドパレットトラックを製造している西尾工場を取材した。

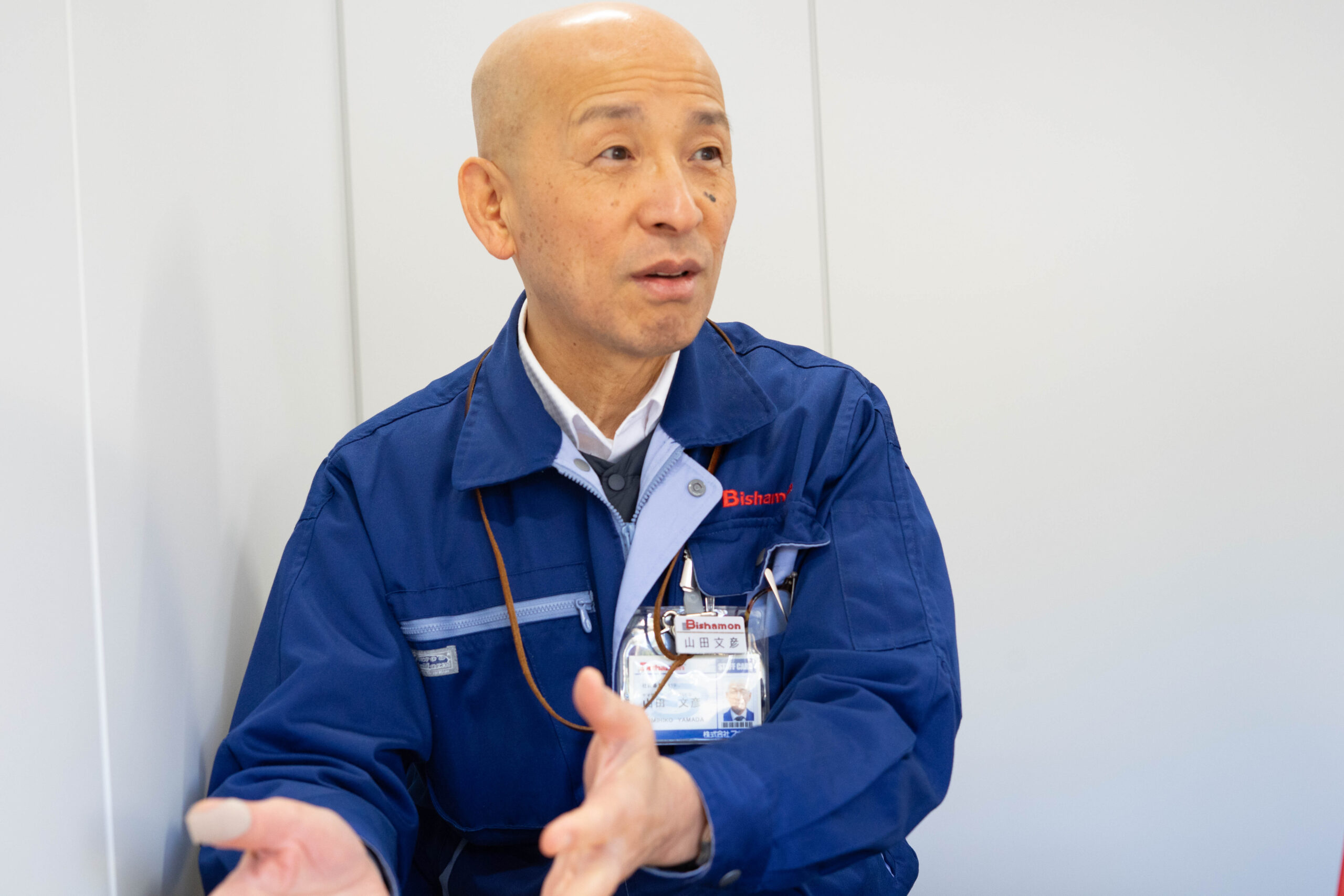

(写真左から)

酒井 敏宏さん 品証部西尾チーム チームリーダー

市川 崇さん 西尾工場生産グループ グループマネージャー

山田 文彦さん 西尾工場 工場長

大地 圭佑さん 西尾工場生産管理/生産技術グループ グループマネージャー

中村 仁彦さん 本社営業部 業務グループ広報チーム

標準品だけで100機種以上あるハンドパレットトラック

ハンドパレットトラックは、日本の基幹産業である自動車産業の発展とともに歩んできました。部品の物流が盛んになるにつれ、誰でも1トン級の荷物を持ち上げて簡便に運べるハンドパレットトラックは、需要が伸びていたのです。

当時使われていたヨーロッパ製のハンドパレットトラックは、日本人にはハンドルの位置が高すぎるなど、「体格に合わなくて使いづらい」という問題がありました。そこで、日本人の体格に合ったものをつくろうと、当社は1971年にハンドパレットトラックの製造を開始しました。

私たちのつくるハンドパレットトラックは、標準品だけでも100機種を超えています。これには日本特有の事情があります。それは、パレットのサイズが非常に多いことです。通称「イチイチパレット」と呼ばれる1100×1100×144mmのサイズがJIS規格で定められた標準サイズですが、それ以外のサイズのパレットが多数存在します。

積載する物の大きさに合わせ、工程間の移動用、輸送用、コンテナ積載用など、それぞれの積載効率を上げるためにさまざまなサイズのパレットがあり、「○○会社専用パレット」というように、その会社独自のサイズのものもあります。

こうした背景があり、ハンドパレットトラックの機種も多種類になりました。そして、高度経済成長の波に乗って順調に売り上げを伸ばしてきました。

ところが、1990年代後半、日本では製造業の海外進出が増えました。また、中国が「世界の工場」として台頭してきたことで、順調に伸びていた売り上げは踊り場を迎えたのです。

ピンチを救ったステンレス製ハンドパレットトラック

2000年代に入ると、私たちの製品の3分の1程度の価格で同じような機能を持ったものが大量に輸入されるようになりました。ハンドパレットトラックは鉄の塊で重量があるため、運搬費だけでも多額になるにもかかわらず、私たちの製品より安いのです。

それまで私たちの製品を取り扱ってくれていた商社もレンタル会社も、安価な海外製に切り替えてしまいました。その影響を受けて販売台数はかなり落ち込み、厳しい時期が続きました。

この苦境から私たちを救ってくれたのはステンレス製のハンドパレットトラックです。技術漏洩のリスクや法律の関係などの事情で、海外進出せずに日本に残った薬品、食品、半導体などのメーカーでは、ホコリが極めて少ないクリーンな環境で製品をつくっています。そうした現場では、錆や塗装の剥がれなどによる異物混入を防ぐため、オールステンレスのハンドパレットトラックを必要としていました。

こうしたニーズに応えるため、ステンレス製ハンドパレットトラックの製造を開始しました。ところが、漬物屋さんに納めた製品が錆びてしまったのです。

「ステンレスは錆びないはずなのに、どうして?」

錆びてしまう理由がわからなかった私たちは、ステンレスに詳しい社外の専門家に教えを請いました。そして、ステンレスは「錆びない」のではなく、「錆びにくい」金属であることを知りました。ステンレスは、溶接などによる熱の影響で表面の組織が壊れ、錆びが発生しやすくなるのです。そのため、壊れた表面組織を再生する処置を行う工程を追加しました。

しかし、錆の原因はこれだけではありませんでした。もう一つの主な原因が「もらい錆び」です。

ヘアピンをステンレスの洗面台に置いたままにしておくと、金属が錆びて赤茶けた色がついてしまうことがありませんか。それが「もらい錆び」です。

当時は鉄製の製品と同じ場所でステンレス製の製品をつくっていました。鉄を加工する際に出た目に見えないほどの鉄粉がステンレスの表面に付着し、湿気などの水分で腐食して「もらい錆び」が発生していたのです。

そのため、ステンレスに鉄粉が付着しないよう、従来の製造ラインがある建物とは別の建物に、ステンレス製専用の製造ラインを設けました。また、ステンレスを加工する機械も専用にしました。

このように、錆が発生する原因を一つひとつつぶしていくことで、錆に強い製品をつくることができるようになりました。

錆以外にも、気をつけなければならないことはまだまだあります。

展示会でステンレス製ハンドパレットトラックを見に来るお客様は、裏面をパッと触り、少しでも引っかかりを感じたら、「これはダメ」と判断されます。食品関連でご使用されるお客様は、水作業を行うことで手がふやけてしまいます。そのため少しでも鋭利な箇所があると、触れたときに切り傷を負う危険があります。だから、面取りをして丸みを出します。みなさんが普段使っている金属製品、たとえばスマホも角が丸くなっていませんか。私たちの製品も切断面はすべて面取りをします。目につかない裏側も手を抜きません。

半導体工場で使用するお客様にとっては、ホコリは大敵です。溶接の接合面など、少しでも引っかかりがあると、その部分にホコリがたまります。表面が滑らかで、ホコリがたまらないようになっているかどうか、厳しくチェックされます。

こうした厳しい要求に応えるには手間がかかります。でもそのおかげで、「スギヤスさんのは一級品だね」と言われるようになりました。

「やっぱりビシャモンがいい」 戻ってきたお客様たち

「またビシャモンを買いたい」

安価な海外製ハンドパレットトラックに切り替えた運送会社さんから、ある日突然、販売店を通じて連絡がありました。安価な海外製は「壊れたら買い替える」という考え方が基本。でも、物を大事に使いたい日本人にとって、その考え方はなじめません。壊れたら直して使いたいが、海外製は部品がありません。

レンタル業界も同様で、「購入費用を回収したあとは、修理をしながらできるだけ長く持たせたいのに、部品がないために修理ができない」という問題に直面していました。

一方、当社は基幹部品である油圧シリンダーをはじめ、部品加工の80%は外注せず、自社で製造しています。このため、高い品質を保てるのはもちろん、修理用の部品も提供できます。

また、実際にハンドパレットトラックを使って作業をしている人たちは、「海外製よりもビシャモンのほうが使い心地が良い」と感じていたようです。ある現場のお客様からは「作業者が『海外製のものは重たくて腰痛になってしまうから使いたくない』と言っている。だからビシャモンに戻すよ」と教えていただいたこともあります。

こうした事情によって、2010年代の半ばくらいから、お客様が一気に戻ってきました。東京オリンピックでも、当社のハンドパレットトラックを使っていただきました。

さらに、今は人手不足の問題もあり、高年者や女性にも使いやすい電動式のパレットトラックや無人搬送できるものなどへのニーズも高まっています。

お客様のニーズが多様化し、「世の中にないもの」をいつもつくっている

昔と比べて、今はお客様のニーズが多様化しています。そのニーズに合わせて、特注で標準品を改造して対応しています。

改造の要望と言っても、「ライトをつけてほしい」というようなものではありません。たとえば、「ハンドパレットトラックのフォークの幅を10mmだけ広げてほしい」というような要望です。ハンドパレットトラックはそもそも「床から大体何センチまで上がります」というような製品です。だから、ピッタリ10mmサイズを変えるというような精度を問われるものは、非常に難しい作業になります。

長さを変える、高さを変える、形状を変える、材料の成分を変える……。世の中にない形のもの、今までつくったことのないものをつくるわけです。難しいけれど、お客様の商品や作業にどれだけフィットしたものを届けられるかを大事にしています。そうして改造した事例をカタログに載せると、お客様から「このカタログのこのページの、この改造事例で、うちのサイズに合わせてつくってもらいたい」という要望が、毎日のように入るようになりました。

難しい改造でも基本的には実施する方向で、私たちは社長も交えて毎朝審議をしています。だいたい毎日2つか3つは改造品をつくっています。

部品加工の80%は外注せず、自社で製造しているという話をしましたが、そのためには部品を加工する機械を買わなければなりません。こうした機械を導入するには、何千万円という初期費用がかかります。ですから、効率のことを考えれば、他社の仕事を取ってでも24時間フル稼働させたほうがいいわけです。でも、当社の場合は社内の仕事しかしませんから、夜間・休日は停止しています。

その反面、改造する部品の試作がすぐにでき、結果をその場で検証することができるという利点もあります。これからも「お客様により近いところでお客様のニーズにマッチしたものをつくる」「人のやらないことをやる」をモットーに、ものづくりをしていきたいですね。

「ビシャモン」ブランドの誇りを胸に、お客様が欲しいものをつくり続ける

「ビシャモン」というブランド名は、創業の地である愛知県碧南市にある妙福寺に祀られている日本三体毘沙門天のひとつ「志貴毘沙門天」にあやかったものです。「ビシャモン」と聞いて、「スギヤス」のことやハンドパレットトラックのことを思い浮かべてもらえるというのは、ありがたいですし、誇りを感じます。とくに、製造現場で働く社員はみんな、そう思うのではないかと思います。

ものづくりに携わる者としては、あっと驚く新商品を出したいという気持ちはあります。ただ、一足飛びに行くのではなく、お客様のお困りごとを一つひとつ解決し、提案していく。それを積み重ねた先に、「これ面白い新商品ですね」「こういうのを待っていました」と言われるような、お客様にとって本当に役に立つ商品をお届けしたいなと思います。そして、自分たちにとって都合のよい納期ではなく、お客様がほしいときに提供できるよう努力したいですね。お客様目線に立って、いいものをお届けしつづけたいと思います。

株式会社スギヤス 西尾工場

所 在 地:愛知県西尾市西浅井町二川崎47-4

見学可能時間:9:00~12:00、13:00~15:00 土日祝日・長期連休を除く

工場見学予約のご案内:http://sugiyasu.co.jp/reserve/

ホームページ:http://bishamon.co.jp/

写真提供:株式会社スギヤス

文:深谷百合子 写真:松下広美

□ライターズプロフィール

深谷百合子(READING LIFE編集部公認ライター)

愛知県生まれ。三重県鈴鹿市在住。環境省認定環境カウンセラー、エネルギー管理士、公害防止管理者などの国家資格を保有。

国内及び海外電機メーカーの工場で省エネルギーや環境保全業務に20年以上携わった他、勤務する工場のバックヤードや環境施設の「案内人」として、多くの見学者やマスメディアに工場の環境対策を紹介した。

「専門的な内容を分かりやすく伝える」をモットーに、工場の裏側や、ものづくりにかける想いを届け、私たちが普段目にしたり、手にする製品が生まれるまでの努力を伝えていきたいと考えている。

この記事は、人生を変える天狼院「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」をご受講の方が書きました。 ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院カフェSHIBUYA

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号

MIYASHITA PARK South 3階 30000

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17

ENOTOKI 2F

TEL:04-6652-7387

営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜22:00

■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先

Hisaya-odori Park ZONE1

TEL:052-211-9791

営業時間:10:00〜20:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

関連記事

-

【環境カウンセラーと行く! ものづくりの歴史と現場を訪ねる旅】第15回:「私、大切に育てられたんだ」と気づく瞬間がくることを夢見て――人生ではじめて使う食器「iiwan(いいわん)」の物語(株式会社豊栄工業)

-

【環境カウンセラーと行く! ものづくりの歴史と現場を訪ねる旅】第13回:もしも片手でトイレットペーパーを気持ちよく切れたなら――ありそうでなかったモノをつくる町工場の挑戦(有限会社東海樹脂加工)

-

【環境カウンセラーと行く! ものづくりの歴史と現場を訪ねる旅】第12回:「得意」と「得意」を掛け合わせて世の中にないものをつくる――人の笑顔をつくる「食べられる器」の物語(株式会社丸繁製菓)

-

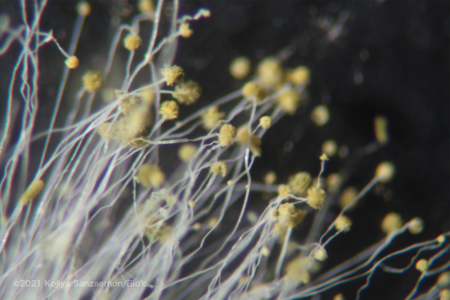

【環境カウンセラーと行く! ものづくりの歴史と現場を訪ねる旅】第11回:まだ見ぬ麹菌の可能性を追い求めて――600年の歴史を持つ種麹の物語(株式会社糀屋三左衛門)

-

【環境カウンセラーと行く! ものづくりの歴史と現場を訪ねる旅】第10回:綱渡りのような循環の上でゆらぐ和ろうそくの炎――使い続けてこそ生きるものづくり(磯部ろうそく店)