【環境カウンセラーと行く! ものづくりの歴史と現場を訪ねる旅】第15回:「私、大切に育てられたんだ」と気づく瞬間がくることを夢見て――人生ではじめて使う食器「iiwan(いいわん)」の物語(株式会社豊栄工業)

*この記事は、天狼院書店のライティング・ゼミを卒業され、現在「READING LIFE編集部」の公認ライターであるお客様に書いていただいた記事です。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

2025/4/7/公開

記事:深谷百合子(READING LIFE編集部公認ライター)

「あなたのことを大切に思っているよ」と語りかけてくるような、やさしい色合いとやわらかな曲線が特徴的な幼児用食器「iiwan(いいわん)」。マットな質感で高級感がある。色にも形にもすべてに「意味」がある。

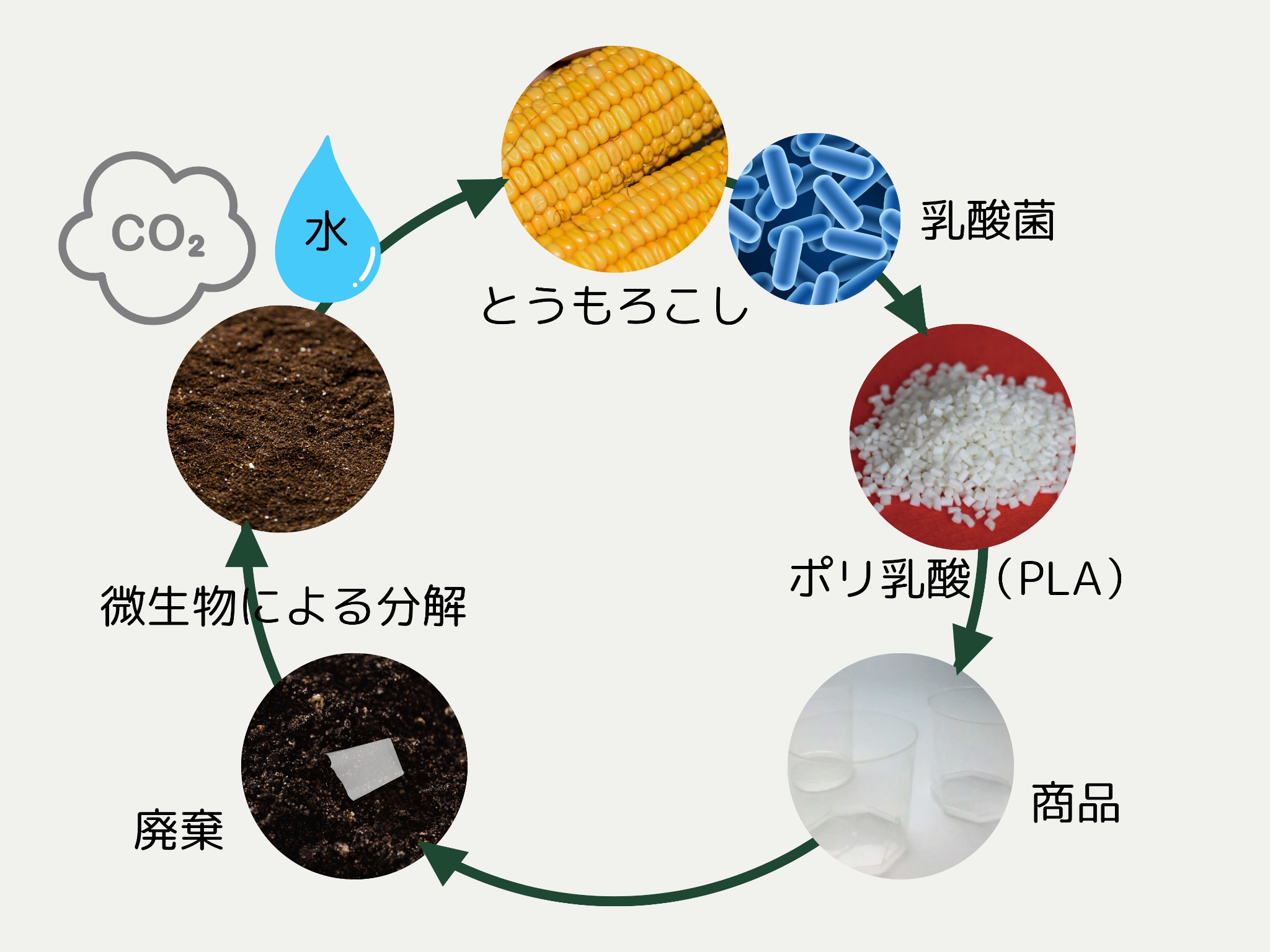

実はこの食器、とうもろこしのでん粉を原料とした「バイオプラスチック」でできている。「石油に由来する成分を含まない」「ゴミとして土に埋められたあとは、微生物によって分解されて、最終的には二酸化炭素と水になる」という、「安全・安心」「環境にやさしい」食器である。

購入した人からは、「色も形もカワイイと喜んでくれましたし、私は安心安全のプレゼントができて大満足」など、喜びにあふれた感想が寄せられている。

「iiwan」を製造するのは、愛知県新城市に本社がある株式会社豊栄工業だ。商品化に立ちふさがったさまざまな技術的課題を克服し、2017年4月に「平成29年度文部科学大臣表彰 科学技術賞」を受賞、2018年1月には「第7回ものづくり日本大賞」で最高位となる内閣総理大臣賞を受賞。同一年度内でのダブル受賞は愛知県で初という快挙を成し遂げた。海外でも高い評価を得ている。

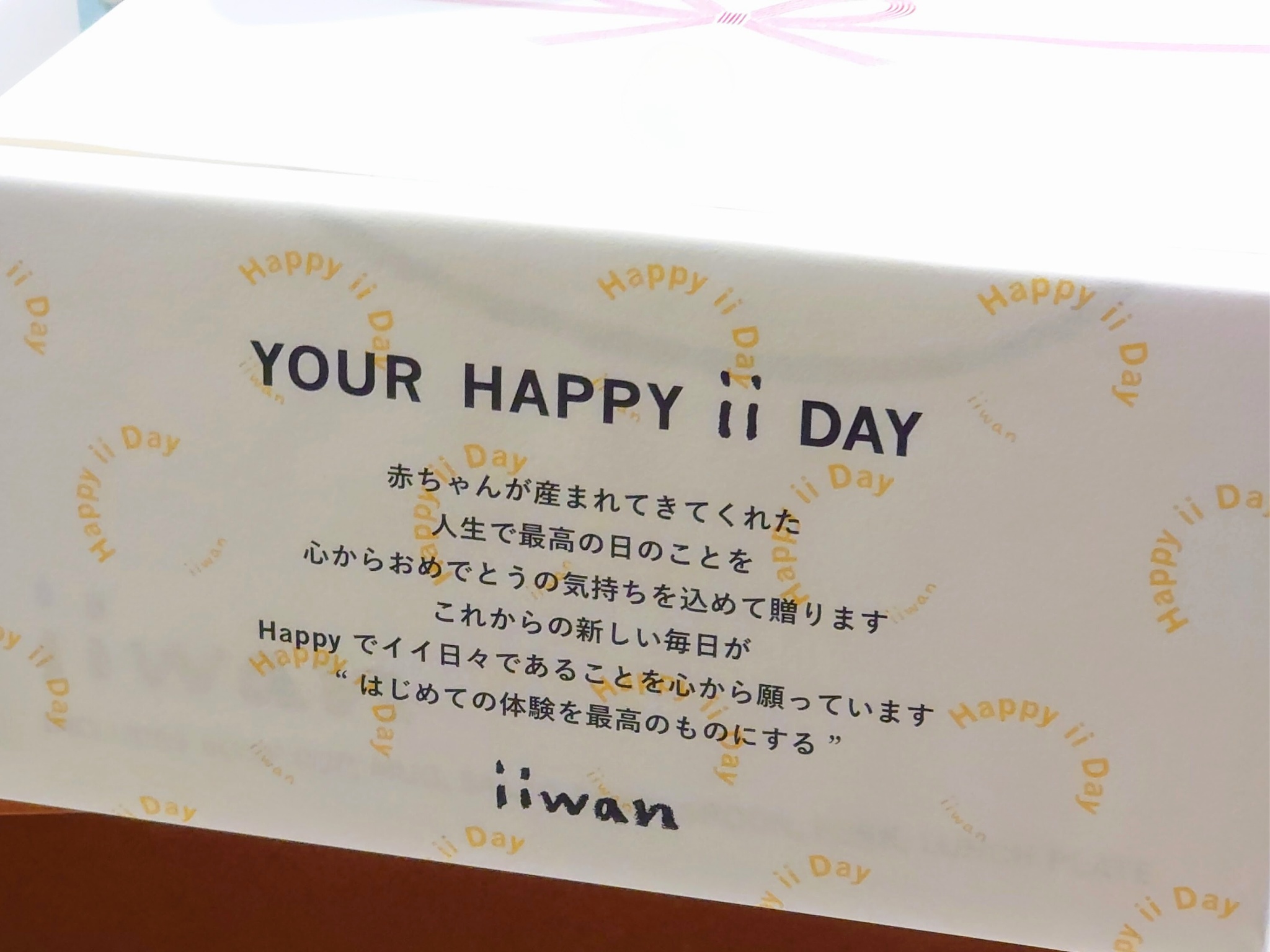

しかし、お客様の手元に届くパッケージにも商品にも、「植物由来の原料を使っている」ということ以外、「どのような技術が生かされているのか」「どれほどの困難を乗り越えたのか」というようなメッセージはひとつも書かれていない。

それは、「iiwan」が単なる「食器」という「モノ」ではなく、「家族の関係性を強いものにしていくコミュニケーションツール」として考えられているからだ。「モノがどのようにしてつくられてきたか」ではなく、「iiwanを通して健やかに成長してほしい」「幸せな親子関係を続けていってほしい」という想いを伝えることを大切にしているのだ。

そんな想いが詰まった「iiwan」はどのようにして誕生したのか。「iiwan」が生まれるまでの道のりを取材した。

(写真左)美和 敬一さん

株式会社豊栄工業 精密加工事業部バイオプラスチック事業企画課 課長

(写真右)近田 佳乃子さん

株式会社豊栄工業 販売企画チーフ iiwanあんしん部長

「バイオプラスチック」の普及を阻んでいた技術的課題

当社はもともと音響機器部品のプレス加工からスタートしました。その後、金型製作、板金加工、人工骨や手術器具などの医療機械器具の製造と、事業を展開していきました。しかし、新しいこともやらないと、10年後、20年後には生き残れません。そこで取り組むことにしたのが「バイオプラスチック事業」でした。

「バイオプラスチック」といっても種類はさまざまですが、当社が取り組んだのは、とうもろこしなどの植物から取り出したでんぷんを原料とする「ポリ乳酸(PLA)」でつくられたプラスチック製品です。石油由来の成分を含まず、廃棄物となったあとは、自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解される環境にやさしいプラスチックといえます。

この「PLA」は、2005年に愛知県で開催された「愛・地球博」で使い捨て食器やゴミ袋として使用され、一躍注目を浴びました。しかし、技術的な課題やコストが合わないという問題があり、その後は広く普及しませんでした。

普通の石油系プラスチックなら20秒くらいで成形できるのに対し、「PLA」は2分、3分とかかります。これだけ時間がかかると、大量生産に向かないし、コストがかかります。

また、成形した物が金型にくっついて取り出しにくいという課題がありました。プリンを容器から取り出すとき、スルっと取り出せず、プリンの形が崩れてしまったり、容器にプリンがへばりついて残ってしまったりすることがありませんか。それとよく似た状況が起きるのです。

私の兄である現・副社長(美和 敬弘氏)は、以前から「いつかバイオプラスチックをやりたい」と思っていました。ある日、プラスチック金型の第一人者である技術士の小松道男先生のセミナーに出かけた際、先生がバイオプラスチック用金型の研究をしていることを知り、「先生の指導を受けよう」と思い立ったようです。

小松先生の指導を受けながら、2007年からの3年間、経済産業省の「戦略的基盤技術高度化支援事業」で「PLA」を使った製品を量産する技術を研究開発。最初につくったのは、高級プリンの容器でした。ただ、「環境にやさしい」といっても、お客様からみたら「普通のプラスチック」なんです。陶器のほうが高級感があるというので、製造は打ち切りとなりました。

自動車や家電の部品としての用途も検討しましたが、耐熱性や耐久性などに厳しい基準があり、クリアするのが難しいという課題がありました。

植物由来の材料で、石油成分を含まない「安全・安心」で「環境にやさしい」プラスチックの用途として何があるのか。そのとき着目したのが幼児向けの食器でした。当時ちょうど子育てを始めたばかりの現・副社長が子ども用の食器を探していたタイミングだったこともあり、自社で開発製造することになったのです。

展示会まで2カ月半しかない! 理系のパパたちが夜遅くまで商品化に奮闘

「こんな色は全然自然を感じさせないですね。こんなイエローはないですね」

展示会でたまたま出会ったプロダクトデザイナーの市場純生さんに「こういう商品を作ろうと思っています」とサンプルを見せたとき、最初に言われたのがこの言葉でした。

当時はもう幼児用食器をつくる話が社内で進んでおり、2010年12月に東京で開催される「エコプロダクツ2010」に出展するため、金型の話をしている段階でした。そのときに計画していた食器の形は、今の形とはまったく違います。

私自身、「よくある形で目新しさがない。どうにかならないか」と感じていました。なぜ、「人と地球にやさしい植物由来の樹脂」を使うのか。その「理由」を感じられなかったのです。それで、展示会に出かけた際に、デザイナーさんが集まっているブースに立ち寄ってみました。そこで出会ったのが、市場さんでした。

市場さんご自身にも小さなお子さんがいて、子どもが食器をどう持つのか、よく観察されていました。

たとえば、スプーンの持ち方。子どもは上から手のひらをかぶせるように押さえつける、いわゆる「握りこぶし」の状態でスプーンを持ちます。

マグカップを持つときも同様です。大人は取っ手に指を引っかけるようにして持ちますよね。でも、小さな子どもは上から押さえつけて握ります。だから取っ手は食器の横につけるのではなく、上からついていないと子供には使いづらい。さらには、下側に向かって広くしないと持ちにくいのです。

こうした「子ども特有の持ち方」にフィットした形でないと、食器は倒れてしまったり、ひっくり返ってしまったりします。

それまで進めていた設計はすべて白紙に戻し、デザイナーの市場さんに入っていただき、子どもにとって使い勝手のよいデザインに見直すことになりました。エコプロダクツまであと2カ月半となった9月末のことでした。

しかし、子どもにとって使いやすいデザインは、「プラスチック製品の製造」という点では、非常につくりづらいものでした。「持ちやすくするために、取っ手は上からつけ、下にいくほど広くなる」「ひっくり返らないよう重心を低くするため、下にいくほど肉厚を厚くする」「人の肌のような形にするため、すべて曲線にする」といったデザインを形にしていくのは、簡単ではありませんでした。

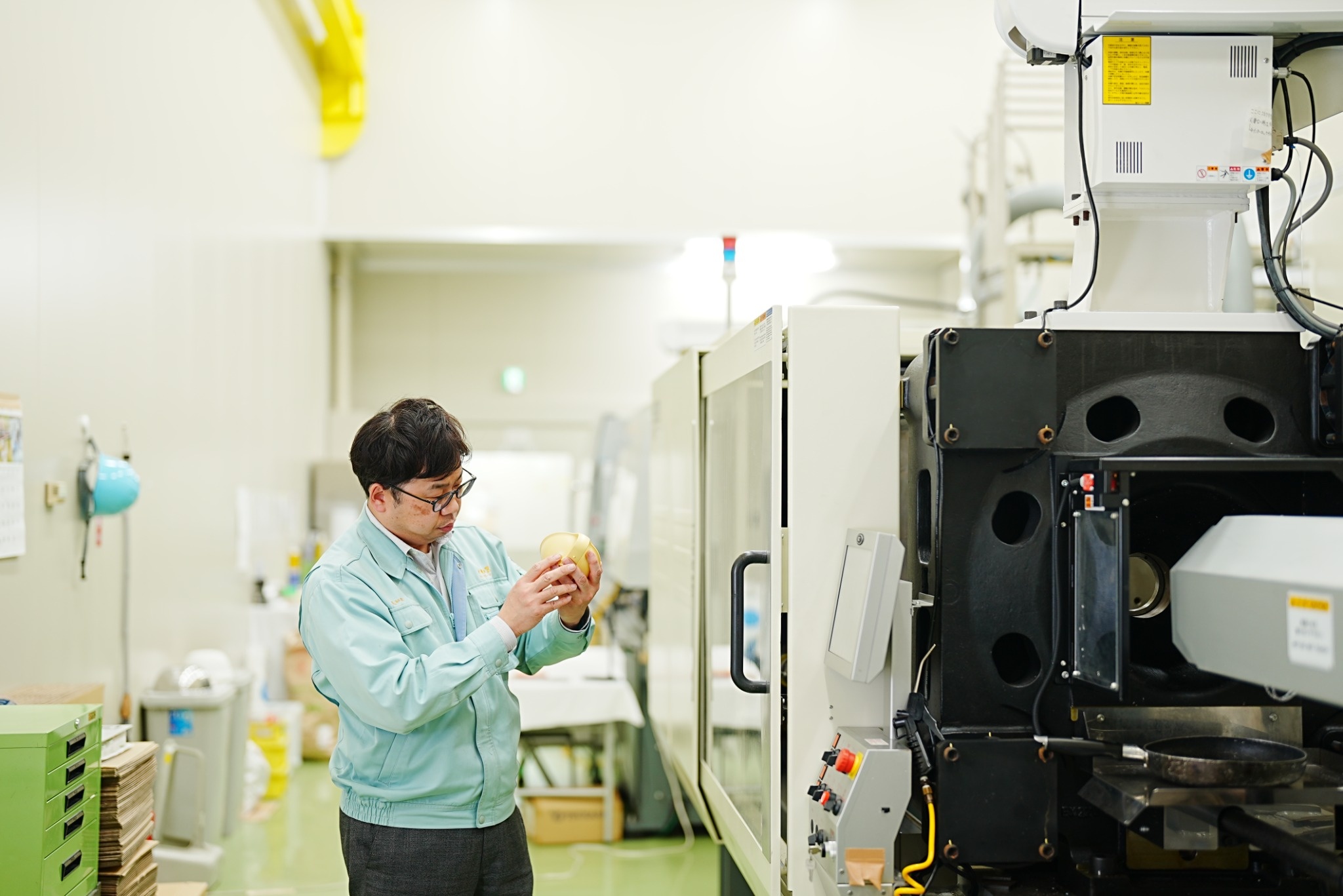

昼間は通常の生産もしながら、食器を試作。試作がうまくいかないと、修正して夜中に再度試作するという繰り返しでした。理系のパパたち7~8人のチームで、毎晩夜中まで試行錯誤を繰り返しました。エコプロダクツの展示に間に合わせることができたのは、金型から実際の製造まで、すべての工程を自社でやったからできたことではないかなと思います。

「すごくいい商品なんだけど」と言われることが多く、販売に苦戦

エコプロダクツで披露したあと、意外なほど多くの反響がありました。2011年には「グッドデザイン賞」もいただきました。2012年には、お声がけをいただいて、パリで行われた欧州最大級のインテリア・デザイン見本市「メゾン・エ・オブジェ」にも出展。こうした展示会に出ると、「すごくいい商品だ」と言われ、セレクトショップにも置いていただけるようになりました。

「原料は植物由来で、ゴミになったあとは分解されて土にかえるプラスチック」でできた商品ですから、当時は「環境にいい」というところに共感していただけるお客様向けに販売を進めていました。食器の色も、とうもろこしの黄色をはじめ、「にんじんの色」「そらまめの色」「かぶの色」というように、野菜の色をイメージさせるものでした。

ところが、「すごくいい商品なのはわかるんだけど……」と言われることが多く、思うほど売れません。消費者の立場に立ってみたら「環境にいい」だけでは買う理由になりにくく、結局「環境の押し売り」みたいになっていたのです。販売を始めた2010年代前半は、まだ今のようにプラスチックに対する問題意識も高くありませんでした。

加えて、そもそも私たちには一般の消費者に販売するという経験がありませんでした。商品のパッケージも単なる無機質な箱。どんな見せ方をしたらいいのか、どんな伝え方をしたら知ってもらえるのかわからず苦戦しました。

「モノを売る」から「コトを売る」へ。コンセプトは「はじめての体験を最高のものにする」

「iiwan」を開発、商品化するとき、私たちは「環境」のことを思っていたというよりは、「これを使う子ども」のことを考えていました。「子どもが手に取った時の手触り」「持ちやすさ」「子どもがケガしないように角はすべて丸くする」という気持ちがあって「iiwan」はこの形になっています。

でも、ものづくりに携わっていると、どうしても「難しい技術課題を乗り越えて、ここまでやったんだ」というところを見せたくなってしまいます。商品を使う人にとって「いかにして開発されたか」という話は響きません。私たちはこれまでの視点を変え、2015年にリブランディングしました。

「はじめての体験を最高のものにする」をコンセプトに、「iiwan」は「環境や人体にやさしい食器」というだけでなく、「家族とのコミュニケーションツールだ」ということを打ち出していきました。「食器」というモノを売るのではなく、そこから生まれる体験を大切にしたいと考えました。

無機質な箱だったパッケージも変更。クレヨンタッチの柔らかなイラストをシンボルにしました。そして、箱を開けると、私たちの想い、信念を読んでいただけるようにしています。

食器の色もリニューアルしました。それまでは「野菜の色」でしたが、「野菜」と「赤ちゃん」は繋がりません。色を見直し、一つひとつに意味をこめました。たとえば、「コーン・イエロー」には「元気でイキイキとした子に。明るくキラキラとした子に。いつも笑顔でいられる子に」という想いを、「ミルク・ホワイト」には「純粋でまっすぐな子どもに。いつでもまっさらな笑顔で。ふわふわやさしい子どもに」という想いを込めています。

子どもの名前に意味を持たせるように、私たちがつくっている食器にも意味を持たせています。「自分の子どものために使わせたい食器をつくりました」というのはうそ偽りない気持ちですし、お客様にもそういう想いで選んでいただきたい。だから、カラーの意味も掲載しています。

「iiwan」の「ii」は、「かわいい」「嬉しい」「楽しい」の「ii」からつけました。最初は「e」にしようかという案もあったのですが、もしも「エコのe」にしていたら、エコ素材というところから超えられなかったと思います。

人と人とを繋ぐ「iiwan」、世代を超えて受け継がれるものにしたい

「出産祝いでいただきましたが、子どもが5歳になってもまだ使っています」「自分が使って良かったから、贈り物に使います」というようなお声を多くいただいています。設計も製造も苦労しましたが、子どもにとっての使いやすさを捨てずに取り組んだことが伝わって良かったと思います。「iiwan」は、様々な人とのご縁で生まれた食器でもあるので、贈りものとして人と人とを繋げることができるのは嬉しいですね。

私たちは「食器を受け取るだけでは、はじめての体験を最高のものにすることにはならない」と考え、商品と一緒にメッセージを同封しています。育児を頑張っていて心が折れそうになっている方にホッとしてもらいたいという想いがあります。

ちょうど「iiwan」を使い始める離乳食期は、とくにお母さんの負担が大きい時期です。産後うつが原因で親子が離ればなれになり、乳児院に預けられる子どももいるそうです。そうならないよう、家族仲良く、育児に前向きに取り組んでもらいたいという想いをこめて、「OYAKO BOOK」というワークブックを無償で配布する活動も行っています。iiwan公式サイトからフリーダウンロードも可能です。ワークブックには、「パパがママへしてあげたいこと」「ママがパパにしてほしいこと」などを書く欄があったり、育児のちょっとしたコツを載せたりしています。

そうすることで、子どもが安心して成長できる環境を整えたいですし、家族の仲がよければ世の中のためにもなるし、平和になる。大げさかもしれませんが、そういう想いでやっています。

子どもの成長を願い「安全で安心なものを」と「iiwan」を選んでくれた親の想いを子どもが受け取り、「私は大切に育てられたんだ」と気づく瞬間がくることが私たちの夢ですね。

「iiwan」が初めて世に出たときに使ってくれた子どもは、今中学2年生です。そのうち二世代に渡って使われるかもしれないと思うと、ワクワクします。そして、そこから先も世代を超えて長く受け継がれていくものにしたいです。

株式会社豊栄工業

所 在 地:愛知県愛知県新城市川田字新間平1-369

ホームページ:https://www.hoic.co.jp/

オンラインストア:https://iiwan.jp/

写真提供:株式会社豊栄工業

文・写真:深谷百合子

□ライターズプロフィール

深谷百合子(READING LIFE編集部公認ライター)

愛知県生まれ。三重県鈴鹿市在住。環境省認定環境カウンセラー、エネルギー管理士、公害防止管理者などの国家資格を保有。

国内及び海外電機メーカーの工場で省エネルギーや環境保全業務に20年以上携わった他、勤務する工場のバックヤードや環境施設の「案内人」として、多くの見学者やマスメディアに工場の環境対策を紹介した。

「専門的な内容を分かりやすく伝える」をモットーに、工場の裏側や、ものづくりにかける想いを届け、私たちが普段目にしたり、手にする製品が生まれるまでの努力を伝えていきたいと考えている。

この記事は、人生を変える天狼院「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」をご受講の方が書きました。 ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院カフェSHIBUYA

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号

MIYASHITA PARK South 3階 30000

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17

ENOTOKI 2F

TEL:04-6652-7387

営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜22:00

■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先

Hisaya-odori Park ZONE1

TEL:052-211-9791

営業時間:10:00〜20:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

関連記事

-

【環境カウンセラーと行く! ものづくりの歴史と現場を訪ねる旅】第14回:現場の悩みの数だけ形がある「ビシャモン」の物語(株式会社スギヤス)

-

【環境カウンセラーと行く! ものづくりの歴史と現場を訪ねる旅】第13回:もしも片手でトイレットペーパーを気持ちよく切れたなら――ありそうでなかったモノをつくる町工場の挑戦(有限会社東海樹脂加工)

-

【環境カウンセラーと行く! ものづくりの歴史と現場を訪ねる旅】第12回:「得意」と「得意」を掛け合わせて世の中にないものをつくる――人の笑顔をつくる「食べられる器」の物語(株式会社丸繁製菓)

-

【環境カウンセラーと行く! ものづくりの歴史と現場を訪ねる旅】第11回:まだ見ぬ麹菌の可能性を追い求めて――600年の歴史を持つ種麹の物語(株式会社糀屋三左衛門)

-

【環境カウンセラーと行く! ものづくりの歴史と現場を訪ねる旅】第10回:綱渡りのような循環の上でゆらぐ和ろうそくの炎――使い続けてこそ生きるものづくり(磯部ろうそく店)