孤独という名の血が流れる《週刊READING LIFE Vol.57 「孤独」》

記事:井村ゆうこ(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)

孤独について、考えてみた結果、ひとつの結論に達した。

私は、孤独を愛してはいない。

そして、憎んでもいない。

私が、初めて「孤独」を感じたのは、小学生のときだ。

6年生に進級するタイミングで、県庁所在地にあるマンモス校から、田舎町の小さな小学校に転校した私は、青一色の絵の具で塗りあげられた絵に落ちた、小さな赤い点だった。

私が加わったクラスは、1年生から6年生まで、ずっと同じ教師が担任を務めていた。

定年退職を控え、教師生活最後の年を迎えていた、担任の先生は、当初私の登場を歓迎してくれた。

「今まで転校生が、ひとりもいなかったこのクラスに、新しい仲間を迎えることができて、私もクラスのみんなも、とてもうれしく思っています」

そう言って、にっこり笑った女性教師の顔を、今でもよく覚えている。

しかし、彼女の笑顔は、長くは続かなかった。

私にとって、当たり前の振る舞いが、クラスをざわつかせ、クラスメイトから落ち着きを奪い、担任教師に苛立ちをもたらした。

若い頃デザイナー志望だった母が選んでくれた、私の洋服は、女子におしゃれ心を芽生えさせた。携帯電話もインターネットも、まだない時代だ。女の子たちは、母親に頼み込んで手に入れた新しい洋服を着こんで、うれしそうに、そしてちょっと恥ずかしそうに登校するようになった。

人間は、外見が華やぐと、気持ちも自然と明るく前向きになるものだ。それは、11歳や12歳の少女たちも同様だった。彼女たちは、自分たちの生きている世界の外に、もっと面白く刺激的なものがあることに、本能的に気づき始めた。それまで、当たり前だと思っていた世界に、違和感を覚え始めた。

5年間、一国一城の主として、全てを決定し、その全てに従わせてきた、担任の教師にとって、それは許しがたい変化だったようだ。自分が完成させた青一色のキャンバスに、たったひとつの赤い点が広がって、全く違う絵に塗り替えられるのを、恐れたのかもしれない。

「あなたがこのクラスに来てから、みんなおかしくなってしまった。あなたはこれから、毎日体操服で登校しなさい」

私は、先生の命令に従わなかった。

すると、彼女は作戦を変更し、周りから攻めてきた。私と特に仲良くなった女子3人の親に連絡をして、服装を元に戻させた。一度は脱ぎ捨てた「教師の言いなりになる自分」を再び身につけざるを得なかった友だちは、一様に沈んだ顔をしていた。

「ごめんね。お母さんたちがうるさくて」

そう言って、彼女たちは、私から距離を置くようになった。

当然、先生は私の両親にも連絡してきた。

「このままだと、私のクラスは壊れてしまいます。娘さんに私のいうことを聞くよう、よく言ってください」

両親は、私に体操服で登校するよう、説得することはなかった。

行きたくなければ、学校に行かなくていい、と言ってくれた。

私は、学校を休まなかった。

私は、教室で一人ぼっちになった。

私は、初めて「孤独」を感じた。

しかし、私は悲しくも、さびしくもなかった。

自分が間違っていないこと、そのことを両親も分かってくれていること、それを感じることができたから、「孤独」は、私を傷つけることも、落ち込ませることもなかった。

悲劇のヒロインよろしく、自分を憐れんで、孤独にすがりつく必要もなかった。

もちろん、ひとりで過ごす学校は、決して楽しいものではなく、できることなら、友だちといっしょに勉強し、遊びたいと思っていた。

私の中には、「孤独」を静かに受け止める自分と、ひとりぼっちがいつかは終わるという「希望」を抱く自分が共存していた。

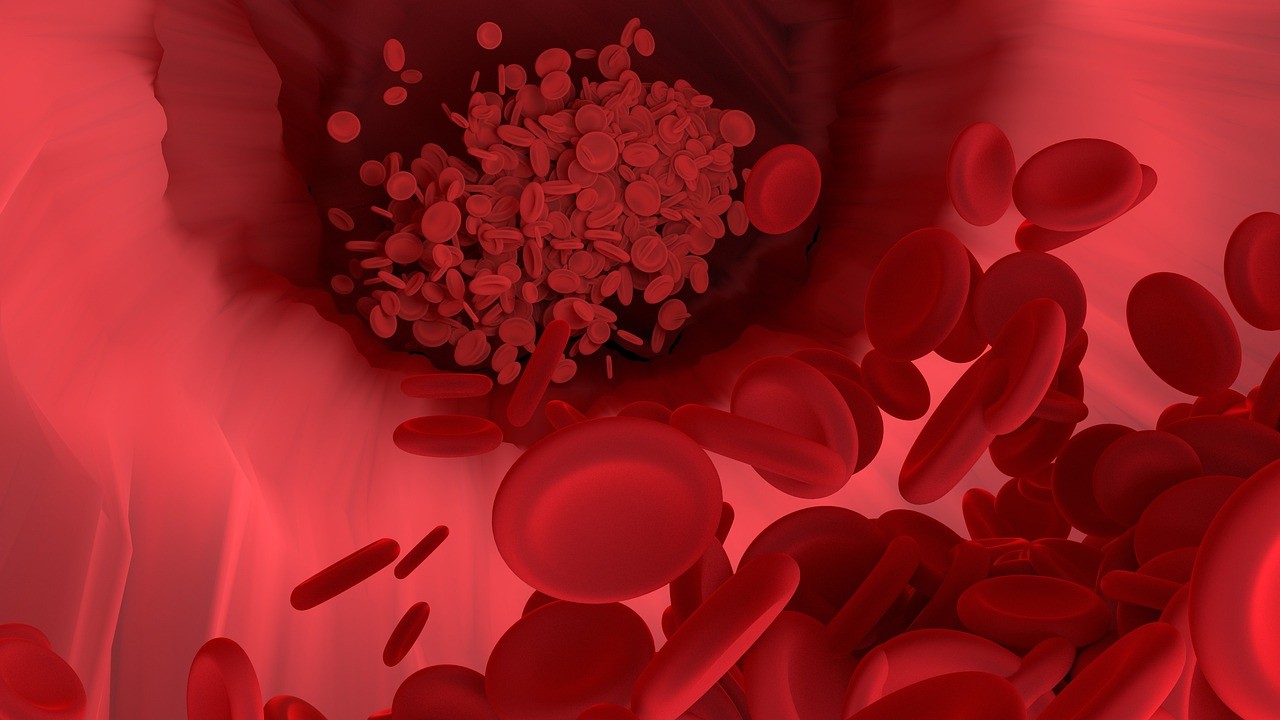

「孤独」は体中を流れている、血のようだと思う。

いつもは、その存在を自分の中に感じることは、ほとんどない。しかし、転んで擦りむいたり、包丁で手を切ったときに、目の前に現れる。

小学6年生の私は、新しい学校で、うまく走れず、転んで擦りむいて、血を流した。飛んできた鋭い言葉の刃が、小さな傷を作って、血が流れた。

自分の血を目でとらえ、鼻で鉄くさい匂いを嗅いで、私は自分の中にある「孤独」の存在を知った。

そのとき流れた血は、小学校を卒業し、中学校に入学する頃には、かさぶたとなり、きれいに消えた。

「孤独」を感じることなく、学校生活を送っていた私の元に、「孤独」が舞い戻ってきたのは、中学1年の夏のことだ。山の事故で、突然父親が死んだのだ。

知らせを聞いて、泣きじゃくる姉の横で、私は涙を流すことができなかった。事故から2日後に、山から家に戻ってきた父の姿を見ても、告別式の最中も、納骨する瞬間も、1滴も涙は流れなかった。

父親の死に直面したのに、なぜ自分は泣くことができないのか。なぜ悲しみを家族と共有できないのか。

当時の私には、自分の体の中に、冷たい青い血が流れているに違いないとしか思えなかった。

そして、悲しみにくれる姉や、悲しむ暇もなく一家の緊急事態に対処している母に、自分の気持ちをうち開ける勇気も、機会もなかった。

ただただ、私は全身で「孤独」を感じていた。

父親が死んだという事実は、私に悲しみや絶望ではなく、圧倒的な孤独感を運んできた。

このとき私は「孤独」が、目に見える血となって、体の外に現れなくても、いつも自分の体中を流れていることを実感した。

父の死から3年ほど経った頃、今度は自分以外の人の「孤独」を、初めて私は目撃した。

母の「孤独」だ。

高校に入学した私は、制服がない自由な校風も手伝って、化粧に興味を持ち始めた。

今と違って、高校生が持っているコスメ用品といえば、色付きリップクリームくらいのものだった。それでは物足りなく感じた私は、母が仕事で留守にしている隙を見計らって、母の鏡台から化粧品を引っ張りだしては、バレないくらいの化粧を、自分の顔に施した。

ある日、鏡台の引き出しを開けると、見慣れない薄いノートが入っていた。母が家計簿でもつけているのかと、何気なくページを開いた私は、数分後にあわてて、そのノートを引き出しに戻し、母の部屋から飛び出した。鼓動の激しさに、心臓が口から飛び出てくるのではないかと思い、無意識に手で口を覆った。

そのノートには、母の気持ちが記されていた。

女手一つでふたりの娘を育てる、不安が綴られていた。

父が亡くなってからの母の「孤独」が、ぶつけられていた。

それまで、私は自分の中にある「孤独」をやり過ごすのに手一杯で、母の「孤独」に目を向ける余裕などなかった。自分以外の人にも「孤独」が存在していることに、気がついていなかった。

体の中に血が流れていない人なんて、ひとりもいないように、「孤独」を感じない人も、いないという事実を、この時、私は始めて知った。

自分の体にできた傷から流れる血は、癒えていく過程を見ることができる。どのくらい待てば、傷の痛みはやわらぎ、かさぶたになるか、体感することができる。

しかし、他人の傷の痛みは、共有することができない。どのくらい痛み、癒えるまであとどのくらいの時間が必要なのか、本人と同じように実感することは、決してできないのだ。

高校生だった、あの頃の私には、母の「孤独」という血が流れだすのを、ただただ、見つめることしかできなかった。

今回、孤独について考えるにあたり、一冊の本を買い直した。

高校生のときに、初めて読んだ、夏目漱石の「吾輩は猫である」だ。

本の中に書かれていた、ひとつのフレーズが、「孤独」を理解する上で、必要な気がしたのだ。

「のんきと見える人々も、心の底をたたいてみると、どこか悲しい音がする」

久しぶりに目にした、夏目漱石の言葉が、腹の中でストンと落ちた。

私にとって、心の底で響く悲しい音の正体は、孤独だったのだ。

いつも笑っている人の心にも、いつもたくさんのひとに囲まれて、しあわせそうに見える人の心にも、欲しいものを全て、手に入れたように見える人の心にも、孤独は存在する。

「不足があるからこそ、満足することができるように、孤独があるからこそ、しあわせを実感することができる」

そんな意見を目にしたことがある。

頭では理解できるが、私のこころは、これにうなずくことを、良しとしない。

「孤独」は、何かの存在を証明するために生まれたものだとは、思えない。

私たち人間が、しあわせを感じるために、つくり出されたものだとは、納得がいかない。

「孤独」は、絶え間なく体の中で流れ続ける、血なのだ。それ以上でも、それ以下でもない。

血の存在なくして、人は生きていくことはできない。生まれたときから死ぬまで、血の力が私たちを突き動かす。

誰かの血が流れるのを見ることはできても、その血の味を完全に理解し、自分の血と混ぜ合わせることはできない。

「孤独」という名の血は、自分の中だけを、ずっとひとりぼっちで、当たり前のように流れている。

もう20年近くひとり暮らしをしている母が、1週間ほど前から、我が家に遊びにきている。

母にとって初孫であり、唯一の孫である娘といっしょに、今、隣の部屋で眠っている。

一人暮らしには広すぎる実家の部屋で、母は孤独を感じることがあるだろう。

娘である私の家で、家族に囲まれていても、母は孤独を感じることがあるだろう。

家族が寝静まったリビングで、ひとりパソコンに向かっている、この瞬間。

私は、確実に自分の中に、孤独という名の血が流れているのを感じている。

小学校6年のときに感じた孤独と、父の最期のときに感じた孤独と、これまでの人生の様々な場面で感じた孤独を、今改めて思い返している。かさぶたをはがし、もう一度血がにじむのを、ひとり見つめている。

私は、結論に達した。

私は、孤独を愛してはいない。

そして、憎んでもいない。

「孤独」は、いつも私のなかにある。

そのことを、私はよく知っている。

◻︎ライタープロフィール

井村ゆう子(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)

転勤族の夫と共に、全国を渡り歩くこと、13年目。現在2回目の大阪生活満喫中。

育児と両立できる仕事を模索する中で、天狼院書店のライティングゼミを受講。

「書くこと」で人生を変えたいと、ライターズ俱楽部に挑戦中。

趣味は、未練たっぷりの短歌を詠むことと、甘さたっぷりのお菓子を作ること。

http://tenro-in.com/zemi/102023