世界を股にかけるカッコいい仕事《 週刊READING LIFE Vol.48「国際社会で働く」》

記事:ギール里映(READING LIFE 編集部ライターズ俱楽部)

「そうやなあ、いっぺん、仕事で外国へいったら、半年ぐらいは帰ってきいひんかったなあ」

アルバムのページを捲りながら、母は自分の子どもの頃を振り返り、亡き祖父のことを思い出していた。

「お祖父ちゃんはカメラマンやったんや。映画の、ほら、なんちゅうんやったかなあ、スチールフォトっちゅうやつや。映画のカメラマンやったから、あの時代やけど撮影でタイとか行ってたで。

今みたいに飛行機ちゃうし、船でいってたんや。そやし時間かかったんやろうなあ」

アルバムには、モノクロの古ぼけた写真がたくさん並んでいる。

しかし、その構図や光の加減どれもがやたらプロっぽいな、と思ったら、やっぱりプロの写真だったのだ。

カメラマン、つまりフォトグラファーだった祖父は、男兄弟で唯一の女の子だった母を、とにかくかわいがったらしい。そのため母は祖父の写真の殆どをもらいうけた。そしてそこに映る写真は、ほとんどが母ばかりだ。

それにしても、お祖父ちゃんはかっこいい。

まだ1ドルが360円の時代、外国に行けるのはほんの一部の限られた人たちだけだった。その時代に、フォトグラファーという専門的な仕事で外国に行けるなんて。私は祖父に憧れた。

祖父の影響もあって、子どものころからいつも、海外に行くような仕事がしたいと思っていた。出張で自由に飛び回り、世界のあちこちで仕事をする。好きな映画は007シリーズ。自分にどんな仕事ができるかは、まだよくわかっていない。祖父のように写真の技術があるわけでもなく、何か特技があるわけでもない。海外に行くことが多い仕事として筆頭にあがるのがCA(キャビン・アテンダント)さんだが、それには身長と美貌が足りないので諦めた。

外国で仕事するなら、まずは英語が必要だと一念発起し、イギリスに留学した。バブル経済が破綻した直後、まだ英語を話せる人材は貴重で、それで仕事の幅が広がると思った。

イギリスで3年がむしゃらに勉強した。3年もいれば英語は上達する。言語の問題だけでなく、度胸もついて腹も座ってきた。相手が誰だろうとビビらないメンタルも手に入れた。留学中にバイトでもして、そこから将来の仕事を見つけようと、たまたま日系の新聞で募集していた編集者の仕事に応募した。履歴書を出し面接を受けたが、結果はあっさり撃沈。ちょっと英語が喋れるぐらいで社会経験のない小娘など、雇う余裕は企業にはない。海外で就職するというカッコいい未来への夢はきっぱりと消えて、日本に帰国することになった。

帰国してからはまず、社会経験を積もうと地元の小さな英会話スクール兼派遣会社に就職した。一応、英語のスキルを買われての就職、仕事ができるならどこでもよかった。とにかくここで一人前の社会人になろうと決めて、寝る間も惜しんで仕事をした。その努力を社長が認めてくれたおかげで、社長の評価はとても高くなった。

そこで気に入らないのが、お局である。

留学していた私はその時25歳、短大を卒業して5年すでに勤務している彼女も25歳。しかし彼女は新入りが社長に可愛がられるのが気に入らないらしく、あらゆる方向からいじめを仕掛けてきた。

私が仕上げた書類の数字をわざと書き換えたり、トイレで席を立つと、机の引き出しのなかを嗅ぎ回ったり、上司にありもしない報告をしたり、私の一挙手一投足が気に入らないらしく、とにかくいじめられた。

せっかく英語という言語を手に入れて、英会話スクールとはいえ、海外に関わる仕事をし始めたにも関わらず、現実は女子のネチネチしたイジメ文化に巻き込まれ、毎日通勤するのがどんどん嫌になっていった。働き初めてほぼ、まる一年、年末のボーナスだけは頂いて、退職届を提出した。

その数年後私は、東京で小さな画廊に就職した。

現代美術画廊で、若い作家を発掘しプロデュースする仕事だ。

作家を探したり、作家に会いにいくために、日本全国を訪れた。

作家のアトリエはだいたい山奥や田舎にある。制作に広いスペースが必要な場合が多く、その場所を都心では確保できないからだ。

電車やバスを乗り継ぎ、ときにはフェリーや小さなローカルのボートまで使い、日本各地の作家さんに会いに行き交渉する。うまく交渉が成立しないときや、門前払いを食らうときもある。雨の日も雪の日も、作家さんに会いにドサ周りをしていると、ふと思うことがある。

「あれ、私はこんな仕事がしたかったんだっけ?」

遠い道のりを旅してきて、挙句の果てに芸術家肌のアーティストたちに振り回されながら、「私は世界を行き来する仕事がしたかったのではなかったっけ?」と自分のしている事が不思議になる。気難しい作家さんたちのご機嫌取りで自分の人生が終わるのかと思うと、なんだかやるせない気持ちになる。

「とにかく、がむしゃらに仕事はするもんや。モノになるまでは我慢やで」

母の言葉を思い出した。

そしてそのとおりにしようと、目の前の仕事に一生懸命になった。

気難しい作家さんの芸術を感じ取って、それを展覧会にしたり、文章にしたりして広めていく活動をしていると、それを見つけて作品を買いたいと思う人達と出会うようになっていった。そして絵を買いたいという人は、日本の人たちではなく、軒並み海外の人たちだった。

日本では当たり前に捉えている概念も、外から見たら当たり前ではなく新鮮だったり、淡い色をうまく使い分ける日本画の手法は、油絵の具をペタペタと塗り込めて作る西洋絵画と大きく異なり、それを愉しみ、より大切に扱ってくれるのは、なぜか外国人ばかりなのである。

日本の人たちは一般に、アートを買う人が少ない。

日本で自らをアーティストと名乗ると、なんだか「仕事に就けずふらふらしている、フリーターに毛が生えた人たち」のように扱われる。

またアート作品を買って家に飾るとか、作家のパトロンになって生涯応援するというような文化は、日本には育っていない。

西洋の人たちは、とにかくアートを大切にする。

アーティストと名乗ると大事に扱っていただけるし、絵を飾り、美術品を集めて愛でることは、社会の財産を大切にする行為だとして、周りから評価もいただける。

私が、フォトグラファーだった祖父の仕事をかっこいいと思ったのは、祖父が外国に行っているからではなかったのだ。

アートという、大きな価値観が時にはぶつかりあい、尊重しあうシビアな世界で、写真という自分のスキルを使い、そこで全力で自分を表現しようとしてきたからこそ、祖父はかっこよかったのだ。

自分の価値を提供できる人は、世界のどこでも生きていける。

それに気づくまでに30年ほどの月日を要してしまったが、お局にいじめられた過去も結果的に悪くなかったと、今なら笑って思えるようになった。

おかげさまで自分の価値を、発揮することができるようになったのだから。

◻︎ライタープロフィール

ギール里映(READING LIFE編集部ライターズ俱楽部)

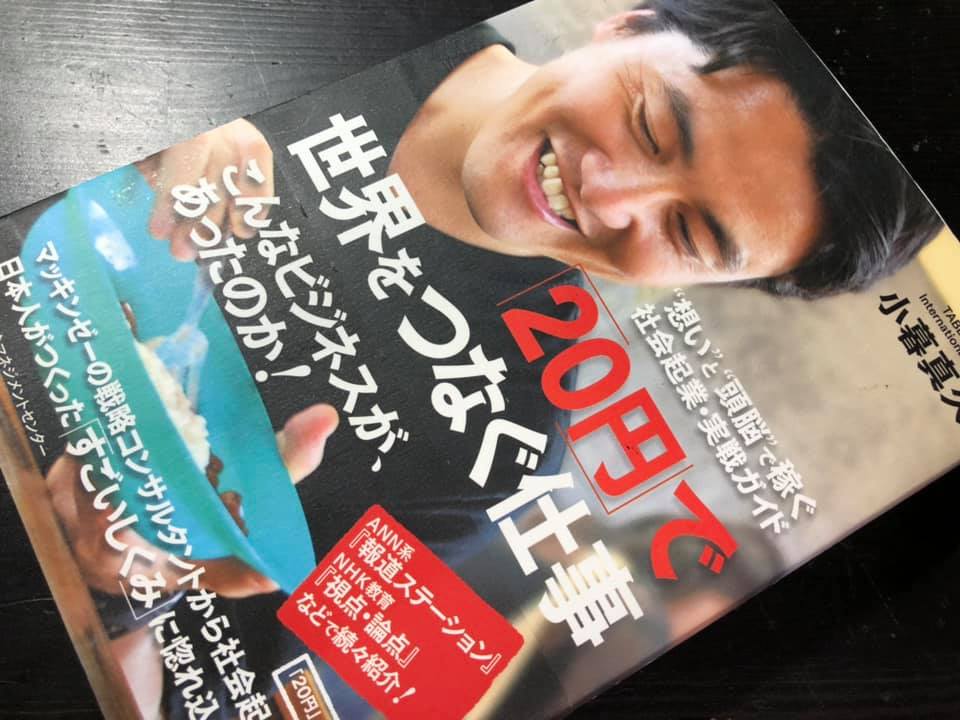

食べかた研究家。京都の老舗料亭3代目として生まれ、現在は東京でイギリス人の夫、息子と3人ぐらし。食べることが好き、が仕事になり、現職は食べるトレーニングキッズアカデミー協会の代表を勤める。2019年には書籍「1日5分!子どもの能力を引き出す!最強の食事」、「子どもの才能を引き出す!2ステップレシピ」を出版。

http://tenro-in.com/zemi/97290