病むことは人生のGIFTだ

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

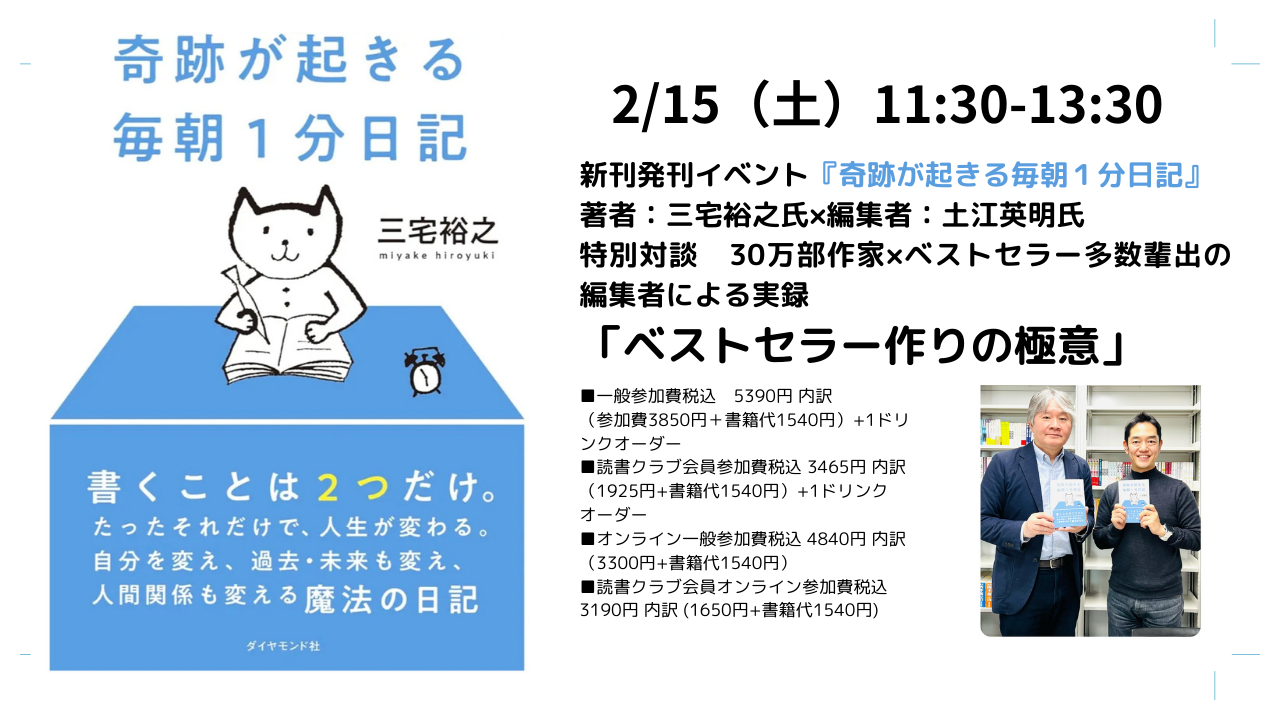

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

記事:山口 祐子(ライティング・ゼミ1月コース)

救急車のサイレンが遠くから聞こえた。音は着実に、まっすぐに近付いてくる。

そして、家の前で止まった。

ずっと、どこか誰かの痛みや苦しみのために鳴り続けていたあのサイレン。

私のためにも鳴ることがあるんだな、と思った。

社会に出てはじめて、「助けて」と言うことができた、その時のことをお話したい。

私は2年前から、心臓の繰り返す発作に悩まされていた。

はじめて発作が起きたのは、仕事での移動中。地下鉄銀座線の車内で、急に心臓の内側から拳でノックされているような強い動悸に襲われ、慌てて途中駅で降りた。なんとかアポイントをキャンセルして、そのままホームのベンチに1時間蹲っていると、動悸は1時間20分ほど経ったところで、ふっとスイッチを切るようにおさまった。

すぐにかかりつけの内科で検査をしてもらったが、心臓にはどこにも異常が見つからなかった。後で診断名がついてわかったことだが、この疾患は発作が起きている時以外は、異常が全くみられないのが一つの特徴なのだ。

内科の医師からは、心療内科の受診を勧められ、そこで一応の病名がつき薬を処方されることになった。これで治るだろうと期待したが、薬を飲んでも発作は一向におさまらず、そればかりかかえって繰り返すほどに酷くなっていき、しだいに仕事にも生活にも支障を来たすようになった。

「発作は苦しいでしょうが、それで死ぬことはありませんから」

おそらく私を安心させようと、診療内科の医師は繰り返しそう言った。その度に私は「命の危険がないのなら、助けを呼んではいけないのか」そう自分に言い聞かせることになった。

40代後半あたりになると、ちょっとした動悸くらいは経験する人が多い。そのせいか、友人知人にこのことを話すと「あるある!」と共感はしてくれるものの、いや、そんな軽いものではない気が、という口には出しにくい違和感を度々飲み込むことになった。

思えばこんな風に、いつも決定的な「S.O.S」を飲み込んでいたかもしれない。

私は世代として、就職氷河期世代のど真ん中にあたる。私が就職活動をした年、企業はこぞって新卒採用の枠を極端に絞り、希望する企業の採用試験は受けることすらできないことが多かった。友人たちは誰もが社会に出るのに苦しんだ。

同じ苦しみを共有した私たちは、お互いに支え合うこともできたと思う。

けれど、そうはならなかった。結果として、狭き門をくぐり抜けて成果を勝ち得た者は、そうでなかった者との間に「自己責任」という壁を築いた。私も同じく、うまくいかない時には誰にも弱音を吐けなかったし、うまくいった時には、そうでない者との間に線引きをして、自分の成果をより強く実感しようとした。

本来、努力と成果は常に一対のものではない。頑張ったことが成果につながるのは素晴らしいけれど、だからといって成果を得られなかった人が必ずしも頑張らなかったという反証にはならない。

心電計で測ると、心拍数は230になっていた。もう無理だ、意識がなくなる。

そう思って、いつもは「何もしなくていい、そのうちおさまるから」と話していた娘に、

「救急車を呼んで」と言った。娘もようやく、ほっとしただろうと思う。

助けを呼ぶことができる。そんな当たり前の事に気付くまで、2年もかかった。いや、もしかしたら社会に出てから25年、その間ずっと同じだったのかもしれない。

その時はじめて、私だけのものだった「緊急性」が医療という「他者」にバトンとして渡された。受け取ってくれる人がいたから、渡すことができたのだ。

その直前までのコロナ禍も影響していたと思う。不要不急の救急要請によって、本来必要な緊急医療が滞っている、というニュースを度々聞いていた。ここでも、私の中で、自称がんばり屋さんの自己責任論は元気いっぱいだ。もし病院に行くなら自分の足で行くべきだと思っていた。一方で、発作の時はもはや、自力でタクシーに乗ることも難しい状態に陥っていたのだ。

救急で担当してくれた医師は、「こんなにひどくなるまで我慢しないで、ちゃんと救急車呼んでくださいね。絶対に自分ではどうにもできません。苦しかったでしょ」と言ってくれた。

それは、泣きたくなるほど癒される言葉だった。ありがとう、と思った。

そっか、助けてって、言っていいんだね。

人は欠けることで丸くなっていく。川や海で、波に揉まれた石の角がとれて丸くなっていくように。

最近読んだ本の中に、覚えておきたい言葉があった。自立している、というのは、一人で立てることではなくて、困った時に助けてもらえる人が周りにたくさんいることだ、と。

同じようなことを、インド通の知人にも聞いたことがある。

(彼は好きすぎて、ほとんどインド人になりかけている)

インドと日本では「迷惑」に対する考え方がまるで違うらしい。

日本では幼少期から「周りの人に迷惑をかけないようにしましょう」と教えられるが、インドではそのようには教えはない。人に迷惑をかけることは当たり前のこと。その上で「自分も迷惑をかけているのだから、ほかの人の迷惑も許しましょう」と教えるのだそうだ。

痛みや苦しさに名前がつくのは、それだけでも癒しにつながる。はっきりとした理由もなく苦しみだけがあるのはつらいものだ。そのためには、苦しいことを誰かに伝えないといけない。そして、苦しみを受け取ってくれる人は、きっといる。

雨が降るのは突然でも、傘をさすことで雨を防げることを知っているから、私たちは毎日出かけることができる。案外、雨は突然降るものだ。そして、ふと傘を差し出してくれる人も、案外いるものだ。(お願いだから「止まない雨はないよ」なんで言わないで。)

助けて、と言うことができる。そう信じられることは、私を強くしてくれたと思う。

病は苦しみとともに少しだけ、人生を豊かにしてくれた。

声を出そう。人を信じよう。

そうだ、迷惑な人になろう。

そして、イヤホンのノイズキャンセリングを外して、誰かの「迷惑」に耳をすまして歩いて行こう。

***

この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00