『藍を継ぐ海』を歩く 〜読書の果てに出会った風景〜

*この記事は、「ハイパフォーマンス・ライティング」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

【2025年6月開講】目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」〜たとえどんなに上手くとも、効果がなければ意味がない。〜

記事:山岡達也(ハイパフォーマンス・ライティング6月コース)

藍染めの海に誘われるようにして、私は徳島県の日和佐を訪れた。伊与原新の小説『藍を継ぐ海』を読み終えたあと、どうしても小説の舞台となった土地の空気を感じたくなったのだ。物語の舞台に身を置いてみたい。その欲求は、かつてただ「本を読むこと」で満たされていた私の中に、新しい衝動として芽生えていた。

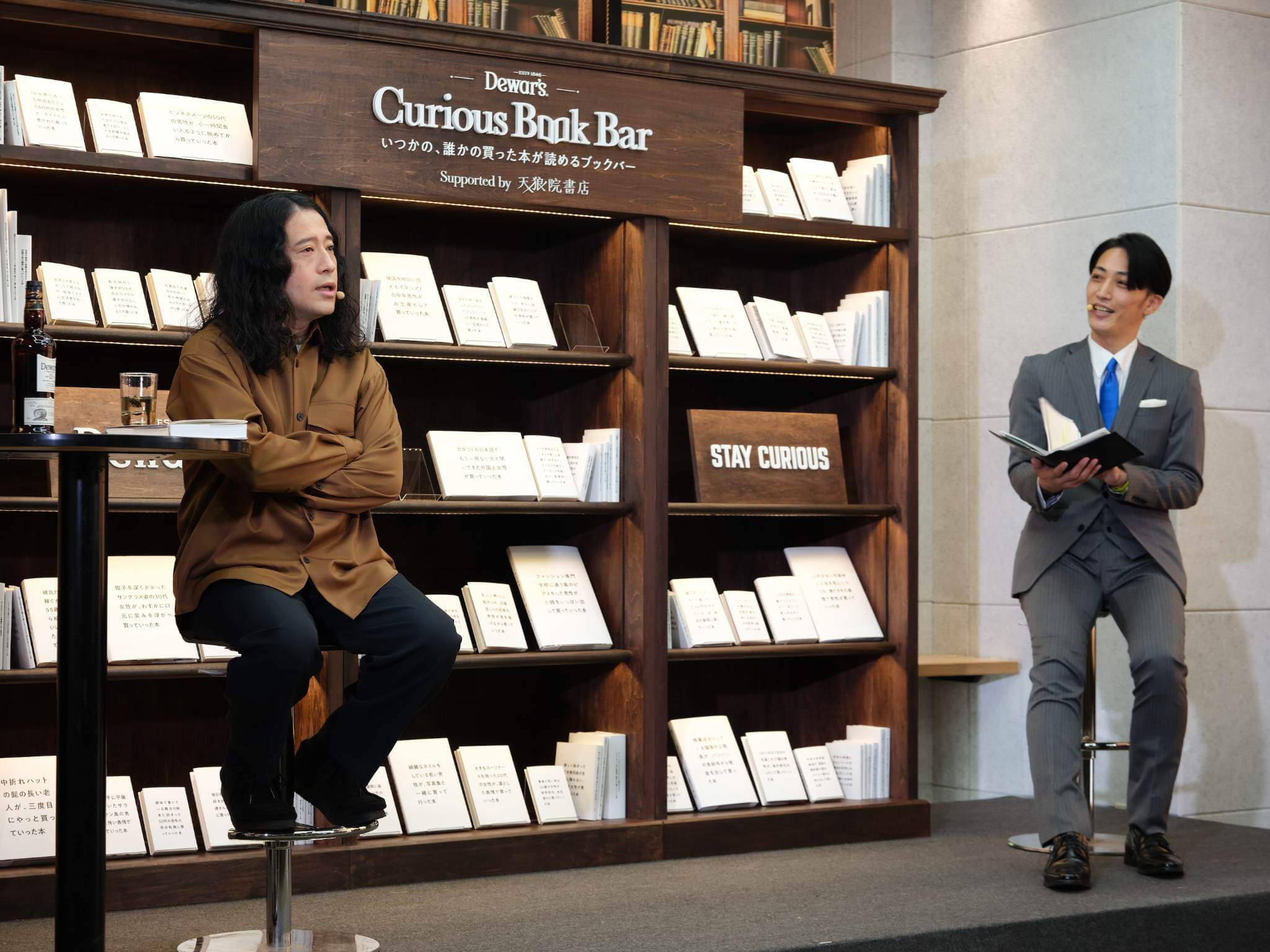

この小説と出会ったきっかけは、天狼院書店が主催する読書会「インフィニティ∞リーディング TypeS」だった。伊与原氏の著作が課題図書として取り上げられることになったのだ。Type Sは単なる読書会ではない。小説を読者の視点で読むだけでなく、クリエイター目線で物語を解析し、参加者同士が深く語り合う場だ。天狼院書店店主であり読書会を主宰する三浦崇典氏の解説は、読者の目から何枚もの鱗を落とすような鋭い切れ味で、小説の構造や技法を見事に解き明かしていく。

そんな読解力を自分も身につけたい。でも、本を読んで読書会に参加するだけでは、まだ足りない気がする。では、自分にできることは何だろう。

答えは明確だった。「小説の舞台をこの目で確かめに行こう」

現実に立ち上がる物語

最初に足を運んだのは、日和佐駅からほど近いウミガメ博物館カレッタだった。残念ながらその日は改装のため休館中で、展示を見ることはできなかった。それでも、私は周囲を散策するだけで十分だった。博物館の背後に広がる海、静かな砂浜、遠くで響く潮の音。展示パネルや剥製ではなく、風と光と波が、物語の背景を思い起こさせてくれた。

ウミガメ博物館カレッタのすぐ前には、大浜海岸が静かに広がっている。冬の朝、空気は澄みきり、海は限りなく透明だった。波打ち際には誰の足跡もなく、まるでこの砂浜が今朝、生まれたばかりであるかのような清らかさがあった。

ここは、ウミガメが産卵に訪れる浜でもある。博物館の展示を見られなかった代わりに、私はその浜辺を歩きながら、夜の浜で起こったあの出来事を思い出していた。作中では場所の名前は明示されない。それでも私は、この海岸に立ったとき、まるでその出来事の記憶が風に混じって漂っているような錯覚に陥った。

フィクションの輪郭が、現実の風景に触れてぼやけてゆく。あるいは、現実のほうが物語に近づいてくる。その境目を行き来する感覚は、まさにType Sで繰り返し語られていた「物語を創作者の視点で読む」ことの意味そのものだった。

地図にない町を探して

『藍を継ぐ海』の舞台である姫ヶ浦は、「阿須町」という架空の町にある。けれど、私はどうしても、その「ありそうで、どこにもない」町の風景に出会いたかった。

姫ヶ浦のモチーフになった場所を探す巡礼に、私はAIやネットの力を惜しみなく借りた。地名が明示されていない以上、頼れるのは描写と地形的なヒント、そして検索エンジンと地図アプリ、AIとの対話だった。まるで、霧の中に散らばった断片をAIという補助線で結び直し、仮の地図を描いていくような感覚。Type Sの読書体験と共鳴するように、私は情報の海を横断し、導き出した答えの場所に自分の足で立った。

潮が引いた浜辺に残る水のあと、山の緑がすぐ背後まで迫ってくるような地形、小さな漁港とコンクリートの防波堤。それは、まるで阿須町が一瞬だけ現実に顔をのぞかせたかのような光景だった。ここであの登場人物たちが暮らし、歩き、悩み、そして再生の物語を紡いでいた。

旅から帰ってしばらくして、私は表紙カバーをAIで解析した。はじめは面白半分でやってみたのだが、解析の結果は意外なものだった。物語の舞台である姫ヶ浦のモチーフになったのは、私が「きっと違う」と思い込んでいた阿南市の蒲生田岬付近らしい。物語の中で出てきた位置関係とは全くずれていた。

私の読みは外れていた。だが、少しも失望を感じなかった。小説の舞台設定はそもそも自由でいいのだ。現実の地図に縛られる必要など全くない。そのことに気づいて、むしろ確かな満足が胸に残った。読みを頼りに地図を調べ、仮説を立て、実地に歩き、AIとも対話する。それこそが、私自身が作品と向き合った証だったからだ。

深まる読書体験の循環

Type Sが教えてくれたのは、「正しく読む」ことよりも「創造的に読む」ことの価値だった。私は読んで、歩いて、調べて、迷って、そして書いた。その過程で生まれた文章は、確実に私の「読む力」を支えてくれている。今では、小説を読むとき、自然と「ここはどんな場所だろう」「作者はなぜこの表現を選んだのだろう」と考える習慣がついた。

読む→旅する→語る→創る。この循環こそが、Type Sが提案する新しい読書体験の形の一つだと自分は思う。課題図書を読むだけでなく、それをきっかけに自分なりの探索を始める。そして、その体験を持ち寄って参加者同士で語り合う。時には、その体験が新たな創作につながることもある。

次回のType Sでは、どんな作品が課題図書になるだろう。どんな旅が、どんな発見が待っているだろう。そして、新しく参加してくださる方々と、どんな対話が生まれるだろう。

もしあなたが、本を「読む」以上の体験に興味があるなら。もしあなたが、読書を「思索」や「創作」へと結びつけてみたいと思うなら。Type Sの扉は、いつでもあなたを待っている。

物語は、本の中だけに留まらない。あなたの足で歩き、あなたの目で見て、あなたの言葉で語ったとき、初めて本当の意味で「あなたのもの」になるのだから。

▼『藍を継ぐ海』を取り上げたTYPE Sのアーカイブはこちら

▼今後のTYPE Sはこちら

全国・通信【7/23(水)19:00~】人生を変える、究極の読書体験「インフィニティ∞リーディング/INFINITY ∞ READING」TYPE S 7月課題本『国宝』話題の映画の原作が登場!

***

この記事は、天狼院書店の目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」を受講した方が書いたものです。「ハイパフォーマンス・ライティング」では、執筆いただいた記事をフィードバックしてもらえます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店/天狼院書店の公式noteのマガジン「READING LIFE/天狼院読書クラブマガジン」にアップされます。

【2025年6月開講】目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」〜たとえどんなに上手くとも、効果がなければ意味がない。〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00