心で感じる夏の涼やかさ ~私たちが忘れていた季節との対話~

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

記事:嘉藤恵(ライティング・ゼミ7月コース)

あなたが子供だった頃の夏を、少しだけ思い出してみませんか。

網戸の向こうから聞こえてくる、遠い蝉時雨。風が吹くたびに、軒先でチリン、と涼やかな音を立てる風鈴。そして、縁側で頬張った、井戸水で冷やした真っ赤なスイカの、あの甘い香り。

私たちの子供時代には、どれほど気温が上がろうとも、今のようにお部屋の隅々まで冷やしてくれるエアコンという便利な機械はありませんでした。うだるような暑さは、ただただ全身で受け入れるしかない、毎年の試練のようなもの。けれど、不思議なことに、私の記憶の中にある夏は、決して苦しいだけの季節ではありませんでした。むしろ、そこには現代とは違う、豊かで繊細な「涼」の感覚が満ち溢れていたように思うのです。

例えば、夕暮れ時になると、祖母がゆっくりとした手つきで団扇をあおいでくれました。モーターが回る無機質な風とは違う、その柔らかく、どこか人の温もりを感じさせる風は、火照った肌を優しく撫でてくれました。手動の機械でガリガリと削って作ったかき氷も、格別のごちそうでした。舌の上で淡雪のように溶けていく氷の粒と、少しだけ人工的な甘いシロップの味。それは、一瞬だけでも真夏の太陽の存在を忘れさせてくれる、魔法のような涼やかさでした。

暑さを直接的に避けるのではなく、その暑さの中にある自然の音や情景にそっと耳を澄ませ、目を向けることで、心を穏やかにする工夫が、私たちの暮らしには当たり前のように溶け込んでいたのです。こうした、ささやかで風情のある涼の取り方は、単なる昔の思い出話なのでしょうか。いいえ、実はこの感覚の中にこそ、現代の私たちが忘れかけている、季節と、そして自分自身の心と、深く対話するための大切な知恵が隠されているのかもしれません。

古代の日本人は、夏の暑さを単なる「苦しみ」としてだけ捉えてはいませんでした。それは、季節が私たちに与える、乗り越えるべき「試練」のようなものであり、その厳しさの中にこそ、見出すべき風情や意味が宿っている、と考えていたように思います。

涼を求めるときは、スイッチ一つで快適な環境を作り出すのではなく、木陰にそっと腰を下ろして、頬を撫でる風を辛抱強く待ちました。乾いた喉を潤すのは、キンキンに冷えたペットボトル飲料ではなく、ひんやりとした井戸水でした。そして、寝苦しい夜には、窓を開け放ち、闇に響く虫の声に静かに耳を傾けることで、昂った心を鎮めていったのです。

そこには、自然を力でねじ伏せるのではなく、その大きな懐にそっと寄り添いながら、調和して暮らしていこうとする、しなやかで賢い知恵がありました。暑さという抗えない現実を、ただ嘆くのではなく、それを受け入れた上で、いかに心穏やかに過ごすか。その精神性こそが、かつての日本人の暮らしを、精神的な意味で豊かにしていたのではないでしょうか。

そして、この「心の働き」によって涼を得るという知恵は、とてもユニークで面白い形でも、私たちの文化の中に根付いています。

その一つが、「音楽」によって涼を感得するという方法です。先ほど触れた風鈴の音も、その代表格でしょう。あのガラスや金属が触れ合う高く澄んだ音色は、私たちの脳に「涼やかさ」を連想させます。清らかな笛の音や、せせらぎを思わせる透明感のある旋律を聴いたときも、同じような感覚を覚えることがあります。もちろん、実際に体温が下がったわけではありません。けれど、音楽という文化的な体験を通して、私たちの心は落ち着きを取り戻し、確かに涼やかな気分になるのです。古代の日本では、自然そのものの音がその役割を担っていましたが、現代においては、様々な音楽が、私たちにとっての新しい「心の涼風」となっているのかもしれません。

そして、もう一つ。少し意外に思われるかもしれませんが、「恐怖」を利用して涼を得る、という方法もあります。夏になると、決まってホラー映画が公開されたり、怪談話の特集が組まれたりするのは、なぜだと思われますか。それは、背筋がぞくりとするような怖い話を聞くと、私たちの体は緊張し、実際に肌の表面温度がわずかに下がるからだと言われています。また、心理的にも「肝が冷える」という言葉があるように、恐怖は「冷たさ」と強く結びついています。

冷房などなかった時代、人々は夏の夜に集まっては、百物語のような怪談を語り合い、その恐怖と共に、束の間の涼しさを分かち合っていました。現代の私たちが、安全な映画館や家庭でホラー作品を楽しむのは、形は変われども、この古い文化的な習慣の延長線上にある、と言えるでしょう。

つまり、私たちが感じる「涼しさ」とは、必ずしもエアコンや冷たい飲み物といった、物質的な冷却作用によってのみもたらされるものではないのです。音や物語といった、極めて文化的な体験を通じても、私たちの心と体は「涼」を感じることができる。夏の暑さを和らげる工夫には、この繊細な心の働きが、とても大きく関わっているのです。

現代の私たちは、スイッチ一つで、いとも簡単に快適な環境を手に入れることができるようになりました。それは、疑いようもなく素晴らしい技術の進歩です。しかし、その一方で、私たちは、自らの五感を研ぎ澄まし、心の働きによって涼やかさを見つけ出す、という感性を少しずつ鈍らせてしまったのかもしれません。

今年の夏、もしあなたが厳しい暑さに少し疲れてしまったら、ほんの少しだけ、このことを思い出してみてはいかがでしょうか。冷房の設定温度を一度下げる前に、窓を開けて、遠くで鳴く蝉の声に耳を澄ませてみる。あるいは、お気に入りの静かな音楽を聴きながら、冷たい麦茶をゆっくりと味わってみる。

そこにはきっと、単に体温を下げるだけでは得られない、心の奥深くにじんわりと染み渡るような、穏やかで優しい涼やかさが待っているはずです。それは、私たちが本来持っていた、季節と、そして自分自身の心と、豊かに対話するための、大切な感覚を取り戻すための、ささやかな第一歩になるのかもしれません。

***

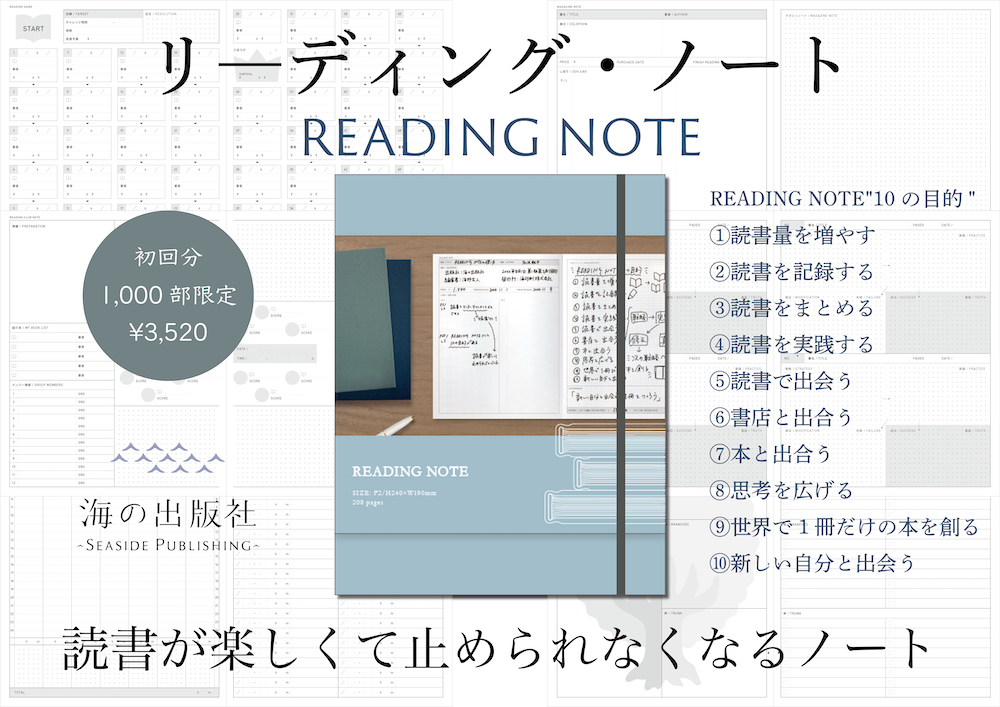

この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00