知ってた?『国宝』にかかわるリアル歌舞伎史上エピソード ≪インフィニティ∞リーディング体験記≫

*この記事は、「ハイパフォーマンス・ライティング」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

記事:和田千尋(ハイパフォーマンス・ライティング6月コース)

※小説「国宝」に関してわずかなネタバレありますので、未読の方はご注意ください。

# 今月の歌舞伎座──「玉様」がひと味違うらしい

『今月歌舞伎座の2部はもう連日完売だけど、見るべきだそうよ。玉様(5代目坂東玉三郎)がひと味違うって』

歌舞伎の師匠と呼ぶべき人から、時候の挨拶に添えてそんな一文が送られてきた。

歌舞伎は、「ワタシまだ歌舞伎を観始めて20年しかたってないんです」と謙遜するファンがゴロゴロ出てくる、底知れない深い世界だ。

5代目坂東玉三郎(以下玉三郎)と言えば女形の最高峰であり、知らぬ人はいないのではないかと思っていたが、周囲の20代の若者たちに知らないと言われて心底驚いた。

実際今の人には、歌舞伎役者といえば市川團十郎(13代目)いや、元・海老蔵(11代目)の名前の方が聞き覚えがあるらしい。残念ながら舞台での活躍よりも、ワイドショー的な話題のほうで彼らの記憶に残っているのだった。

## 歌舞伎界共通の悩み──ファン層の高齢化

歌舞伎界に限らず、伝統芸能には共通する悩みがある。ファン層の高齢化と先細りだ。歌舞伎はチケット代も高く、予備知識が必要な演目も多いため、若い世代が足を踏み入れるには敷居が高い。 ところが最近、思いがけない形で風が吹き込んだ。

https://tenro-in.com/event/367645/

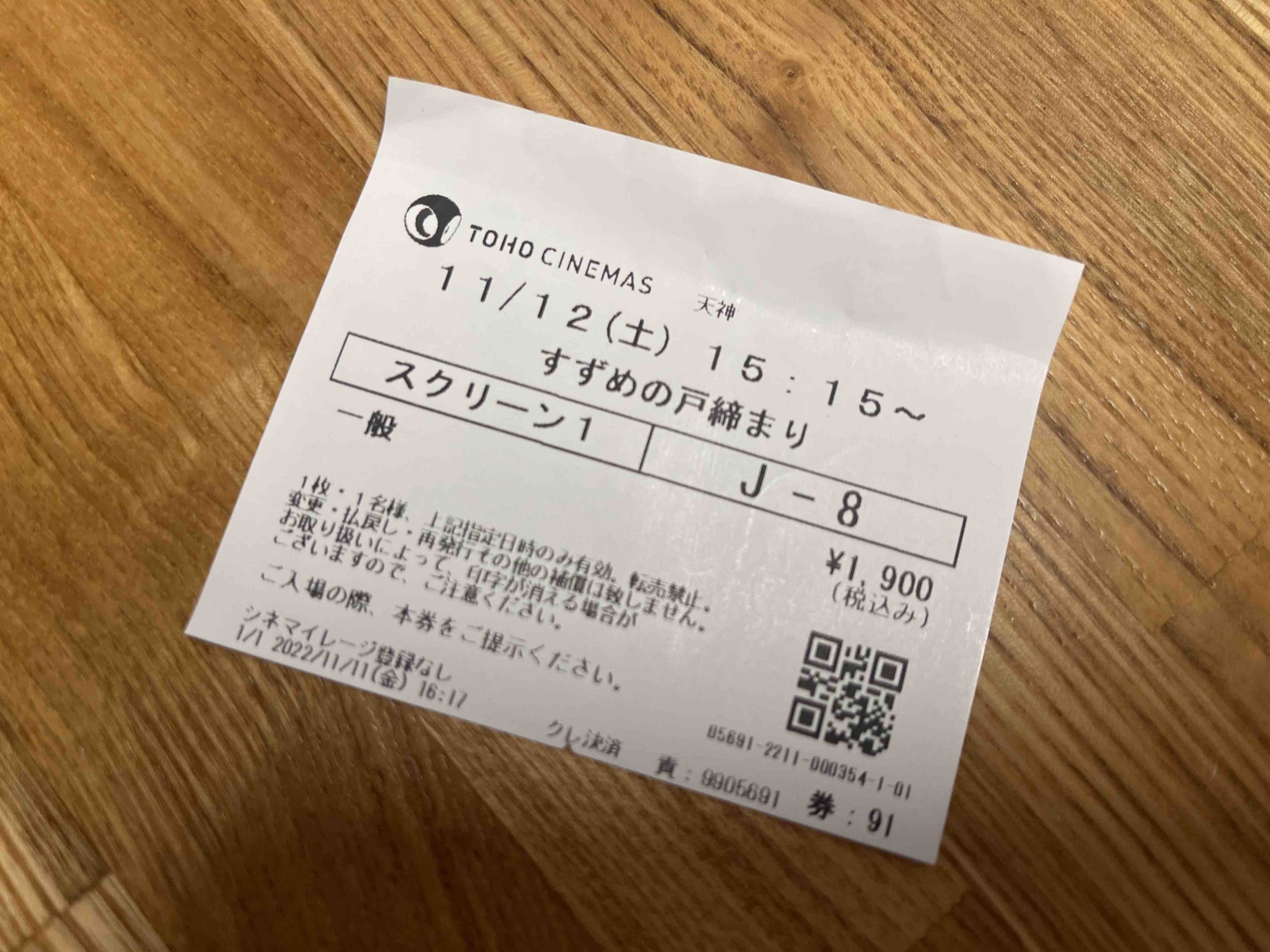

吉田修一の長編小説『国宝』の映画化である。吉沢亮と横浜流星、今をときめく人気俳優二人がスクリーン上で歌舞伎の世界に立ち、観客を惹き込んだのだ。

歌舞伎は何を演じるかより、誰が演じるかに重きをおく。目の前の舞台を楽しむだけでなく、「役者の人生や家の歴史を見守る」ことが前提の芸能なのだ。ある役者が初舞台を踏み、やがて名跡を継ぎ、さらに襲名披露を迎える──そうした長い時間の積み重ねを観客も共に歩む。だから一見“にわか”は近づきにくい。

## 『国宝』が切り開いた歌舞伎の裏側

小説『国宝』はまさにそこを突いた。華やかな舞台裏にある血のにじむような稽古や、家の重圧、嫉妬や愛憎──そうした「裏側」が丁寧に描かれていたから、普段は舞台を観ない人にも刺さり、歌舞伎が身近になったかのようにみえた。

『国宝』で描かれた歌舞伎界のエピソードは実際の事実とリンクするものがいくつかあり、知っている人にとっては、「ああ」と頷くことも多い。以降わかりやすく、いくつか紹介したい。

市川團十郎家──父から子への伝統の始まり

先ほど若い人にも知られているとした市川團十郎(13代)は市川團十郎、家の人間であるが、初代市川團十郎(萬治3年・1660年~元禄17年・1704年)がいなければ、小説『国宝』は存在しなかったかもしれない。

なぜなら初代團十郎こそ、歌舞伎を「家で継ぐ芸」へと転換させた人物だからだ。当時興行権をもつ座元は世襲制であったが、世間的に身分の最下層である役者を我が子に継がせようと考えるものはいなかった。

実は彼はプロデュースの天才だった。江戸庶民に信仰されていた成田不動とタイアップし、「2代目は成田不動に祈願して生まれた子」と広め、屋号を「成田屋」と定め、用意周到に2代目への藝と名の継承の準備を進めていた。

しかし志半ばで、初代は共演者に刺殺されるという悲劇に見舞われる。その場にいた2代目が犯人を討ったとされ、涙の襲名を果たした。そこから父から子への名跡を継ぐ伝統が受け入れられていったのだ。

もっとも世間はそう甘くはなく、父亡き後、2代目團十郎が最初から大役を得たわけではない。昨日まで「坊ちゃん」と呼ばれていたのに、父の死後は同じ人物から「子役、座布団出せ」と命じられるようなことはこの世界では珍しくない。端役ばかりの中で耐え、藝を磨き、やがて劇界の最高位に上り詰める姿は、『国宝』の喜久雄の姿と重なる。

## 尾上菊五郎家──「継げなかった」当主

映画『国宝』で俊介の母・幸子を演じた寺島しのぶは、尾上菊五郎家の出身だ。彼女は女性に生まれたため、弟は歌舞伎役者として舞台に立てても、自分は立てないという矛盾を抱えて生きてきた。その葛藤は彼女の唯一無二の演技に昇華されている。

実際、尾上菊五郎家には、『国宝』で俊介が父の半二郎の名跡を継げなかったように、「実子なのに名跡を継げなかった」例がある。6代目菊五郎の実子・2代目九朗右衛門がその例だ。(現在は8代目菊五郎が先日襲名により誕生している。寺島しのぶの弟にあたる)

彼は、父の死後、7代目として跡を継ぐほどの才能がないと評価された。廃業こそしなかったが、一時渡米して歌舞伎を海外に広める仕事に従事した。7代目菊五郎を継いだのは兄である養子の梅幸の息子だった。

## 中村歌右衛門家──嫌がらせを乗り越えて

『国宝』の喜久雄の時代に小野川万菊がいたように、当代随一の女形坂東玉三郎が目標にしていた立女形が6代目中村歌右衛門だった。その1代前の5代目中村歌右衛門も人気ぶりはすさまじく、新聞が彼を批判する連載をしたところ、講義の手紙が何百通も届いたとか、彼が宿に泊まった際に入浴した風呂の湯が売りに出され、相当売れたという伝説がある。

彼が人気絶頂だった父(5代目)の死後、周囲からの嫌がらせについて回想をしている文章がある。「ワタシにある役が回ってくるとしますと、横やりを入れて妨害して私を下ろそうとしたり、またいい役で地方巡業が決まりかけると、それをやめさせようとする」「ありもしないことを先輩や興行者側に中傷して故意に私を陥れようとたくらんだ」、嫌がらせや妨害が数年にわたって続いたという

『国宝』では喜久雄が、並々ならぬ覚悟で江戸歌舞伎の大看板・吾妻千五郎の次女・彰子と結婚し、後ろ盾を得て現実を打破しようとした。6代目中村歌右衛門(藤雄)はどう立ち向かったのか

「役者をやめる」と一大決心をして、父の朋友であった松竹の大谷社長に直接交渉したのだ。何かことあらば自分は大谷社長と直接交渉が可能な関係であると劇界に示したのだ。全てを知ってうえで社長は彼を留意した。敵対勢力も劇界内部の人間だ。松竹の大谷社長に逆らえるものは誰もいない。 しかしその後彼は、6代目中村歌右衛門となり、藝の修行と政治闘争の双方で自分の力で栄光を掴んだ。 「歌右衛門が首を縦に振らない限り、配役・演目が決まらない」「他の家であれ、襲名はすべて歌右衛門の了承が必要」とまで言われていた。

## 課題本は『歌舞伎 家と血と藝』

上記のような実際のエピソードが紹介されているのが、8月20日(水)の天狼院書店のインフィニティ∞リーディング TYPECでとりあげられる中川右介のノンフィクション『歌舞伎 家と血と藝』である。

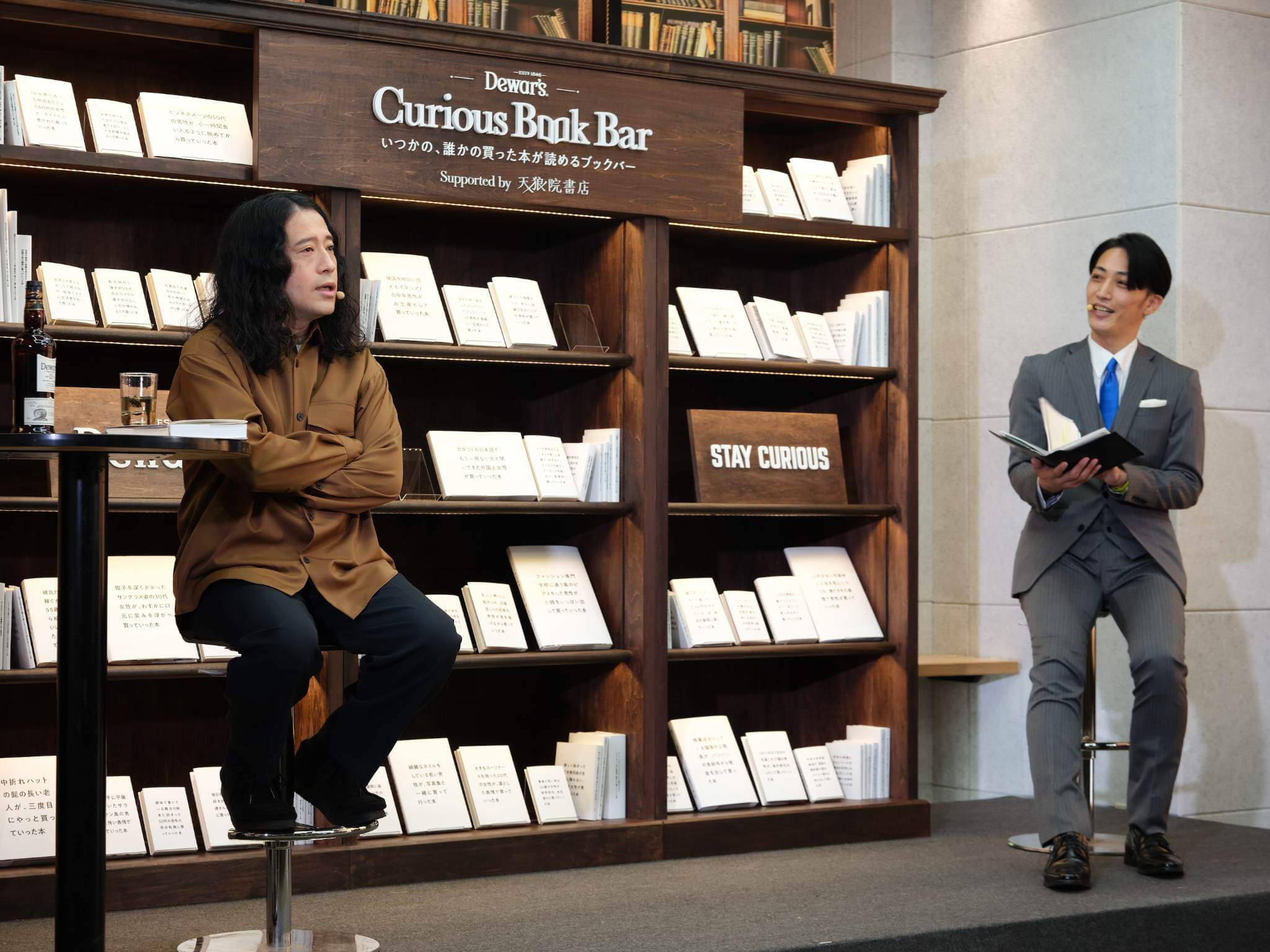

天狼院書店は、東京・渋谷以外に湘南・名古屋・京都・福岡の主要都市に店舗を構えるちょっと変わった本屋さんで、「本を売るだけじゃない」ことで知られている。

普通の書店と違って、店内では本はもちろん、カフェのように飲み物を楽しんだり、イベント・講座・ワークショップに参加できたりする。名前の「天狼」は、シリウス(おおいぬ座の一等星)のこと。本好きの好奇心を照らす星、という意味も込められているそうだ。

インフィニティ∞リーディングとは天狼院書店で開催される講座の1つ。あらかじめ決められた課題本について、その場でAIが詳細をリサーチし、天狼院書店の三浦店主がコメントする。さらに必要があれば深堀りし学びにつなげるという、「課題本に対する内容分析の即興ライブ」で、毎回何かしら得るものがあると大変人気の講座だ。

中川右介著『歌舞伎 家と血と藝』は、歌舞伎の七大名家を中心に、明治以降の梨園の歴史を縦横無尽に語るノンフィクションである。ここでいう「七大名家」とは、先ほど出てきた市川團十郎家、尾上菊五郎家、中村歌右衛門家以外に、松本幸四郎家、中村吉右衛門家、片岡仁左衛門家、そして守田勘彌家だ。

今の若い人がわかるとしたら、片岡仁左衛門の片岡愛之助、中村吉右衛門家の中村獅童、松本幸四郎家の松たか子だろうか。兄の10代目松本幸四郎とその息子の8代目市川染五郎も俳優としてテレビや映画などで観ることがある。

かつての人気時代劇「鬼平犯科帳」の2代目中村吉右衛門と言っても、若い人からは「知らない~」という回答が返ってきて力が抜ける。

##血筋を超えた女形──坂東玉三郎

『国宝』の登場人物には特定のモデルはいないといわれているが、何人かの役者の実際のエピソードがちりばめられている。喜久雄に関しては主に坂東玉三郎がベースになっていると考えられている。

「歌舞伎 家と血と藝」では当然玉三郎のことも書かれていた。玉三郎は名門の生まれではなく、幼い頃の小児麻痺をきっかけに舞踊を習い始め、やがて14代目守田勘彌の養子となった。

家の後ろ盾はなかったが、美貌と芸で人気を得て、片岡孝夫との「孝玉コンビ」で一世を風靡。6代目歌右衛門が晩年に彼を後継と認めたことで、ついに歌舞伎座の立女形の座を掴んだ。

血筋に縛られがちな梨園にあって、玉三郎の存在は「実力で地位を得られる」ことを証明した数少ない例である。ただし最終的には玉三郎は徳川時代から続く歌舞伎の名家の養子となっている。今日の地位に到達するための限界も併せ持っているのだ。

・さらに『国宝』喜久雄の役柄や経歴が玉三郎と似ている点を挙げる。

- 幼少期から女形として天才的な才能を見せる

- 若くして舞台の中心に立ち、圧倒的な美貌と芸で観客を魅了する

- 時代を代表する大女形として長く活躍

- 海外公演にも積極的に参加し、歌舞伎の国際的評価を高めた

- 『国宝』の喜久雄は、晩年美しさと同時に近寄りがたい孤高さを持つ。

玉三郎もまた、その美貌と気品から「舞台上では雲の上の存在」という印象を観客に与えてきた。

こういった要素は、玉三郎の経歴と重なる部分が多い。

## 『国宝』と“お酒”のような関係性

結婚もせず、子供もいない、私生活が謎に包まれている玉三郎とは違い、『国宝』の主人公・喜久雄はとにかく女性にモテる。彼は少年期から庇護され、役者として開花するとさまざまなタイプの女性に愛され、恋愛模様が途切れることなく続いていく。

吉田修一があえて“モテすぎ”に描いたのは、物語を動かすための酒肴であり(とびきりではあるが)、あくまでもフィクションならではの味付けだろう。しかし実際に味わうべき“本酒”はそこではなく、女性関係という横糸の向こう側に広がる、喜久雄と男たちとの関係性にあるのではないかと思う。

ライバルであり同志でもある俊介との関係は、まるで熟成するワイン。若いうちはタンニンの渋みが際立ち、年月を重ねるにつれてまろやかに変化する。時に酸味が際立ち、時に芳醇に膨らみ、出会うたびに異なる表情を見せる。

映画版で出番が少なく、多くの読者が残念に思った徳次との関係は、むしろ日本酒のようだ。辛口の酒をぬる燗で味わうときのように、口当たりは柔らかいが、後からじんわりと米の旨味が広がり、確かな安心感を残す。

一方、喜久雄の記憶に深く刻まれる父親の死の場面には、スパイシーで刺激的なジンのようなベースが流れている。最後には血の力に屈せざるを得なかった師匠・花井半次郎との関係は、強いアルコール度数のバーボンを思わせる。甘さの奥に焦げた樽香が広がり、苦味と熱が喉を焼く。そこに残る余韻は、決して爽やかではなく、どこか苦い。

喜久雄と萬菊との出会いは、まるで長期熟成されたウイスキーの最初の一口のようだ。萬菊という存在は外見や振る舞いは艶やかで人を惹きつけるが、その奥には鋭さと棘が潜み、喜久雄を翻弄する。琥珀色に輝く液体をグラスに注いだ瞬間は華やかで甘やかな香りが立ちのぼるが、口に含むと樽由来のスモーキーさが舌を刺す。甘さと苦味、豊潤さと荒々しさがせめぎ合い、ただ心地よいだけではない複雑な余韻を残す。

## 2冊を合わせて味わう陶酔

こうした多種多様なお酒を合わせ飲むように楽しむのが、『国宝』の至福さだろう。しかも文中のエピソードに、実際の史実が重なると、フィクションと現実の境目が曖昧になり、物語の登場人物の感情が急に生々しい痛みとして胸に迫ってくる。その新鮮な酩酊感は、単なる読み物を超えた体験となる。

『国宝』と『歌舞伎 家と血と藝』。二冊を合わせて知ることで、読者はワイン、日本酒、ジン、バーボンといった異なる酒をブレンドした今までにない陶酔へと導かれる。そこに気づいた時、吉田修一が仕掛けた物語のさらなる深みが長く残っていくに違いない。

# ジントニック片手にさらなる酩酊を☆

ご存知だろうか、天狼院書店のインフィニティ∞リーディングはアルコールOKな講座だ。

次回のインフィニティ∞リーディングは、とびきりのジントニックをオーダーして、のどを潤しながら会場で聴講するのもいいかもしれない。

AI達とナビゲーターに、とびきりの歌舞伎のセカイに導かれ、さらなる酩酊に誘いこまれよう。

## おまけ:本当にいた!両足切断で舞台に立った歌舞伎役者

『国宝』で、病に侵されても舞台に立ち続けたいと願う俊介の執念と周囲の対応に涙した人も多かっただろう。

「歌舞伎 家と血と藝」には記載がないが、両足を失っても舞台に立った歌舞伎役者は実際に存在した。 幕末から明治初期に活躍した、当時の女形の第一人者だった3代目澤村多之助である。

舞台上での事故が原因で脱疽(だっそ・進行性の血行不良症)を患い、右足を切断。義足で舞台あがり、「義足芝居」として拍手喝采だった。しかし病状は悪化し、とうとう左足も切断。その後も好演を続けるも病状の進行をとめることはできず、33歳で生涯をとじた。

澤村田之介の右足の切断手術をしたのが、ヘボン式ローマ字で有名なヘボンだったという。歴史は小説よりも奇なりである。

興味を持たれた方はこちら

天狼院書店

https://tenro-in.com/

インフィニティ∞リーティング

https://tenro-in.com/event/343294/

***

■「インフィニティ∞リーディング 〔TYPE S/ストーリー研究所〕」とは?

究極の読書体験「インフィニティ∞リーディング〔TYPE S/ストーリー研究所〕」では、「クリエイター目線」で本を読み解いていきます。

まずは、毎回1冊ずつ、課題図書を決めます。

みなさまには、その課題本を当日までに読んできていただき、当日にその本を「クリエイターの目線」で読み解いてきていただきます!

「クリエイター」や「ビジネスマン」のための勉強会も兼ねた読書会なのです。

これまで、天狼院書店では、お客様に「小説家の方々がどのような本の読み方をしているのか知りたい」「起業家の本棚を覗きたい」「一冊の本から、最大限知識を吸収したい」

というお声を度々いただいておりました。

本は好きだし、個人の楽しみとして、読むことはあるけれども、それを人生や仕事に活かせるような読み方はわからないから、詳しく知りたいのだと。

ですので、この「インフィニティ∞リーディング〔TYPE S/ストーリー研究所〕」は、「読書会」というスタイルであると同時に、それ以上に、どのように読み解けばいいのか?=「読書術」を学ぶ、勉強会も兼ねております。

「読書会マスター」が、課題本を指定します。

その人がどのようにその本を読んできたのか、どこに注目して読むのかという点を徹底的に解説していきます。

ぜひ、あなたもこの知的体験を共有する一員となってください。

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00

■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00

■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00