映画『華麗なるギャツビー』恋は野心の邪魔になると分かってた《シアター天狼院》

天狼院書店店主の三浦でございます。

僕には、夢がありました。

書店を作ること。

そして、映画館を作ることでした。

それで、今日、ふと気づいたのです。

自分が作った書店を映画館にすればいいではないか。

本日、閉店後、夜の天狼院を独り占めで「シアター天狼院」をオープンさせました。

「人をダメにするソファー」も用意し、お菓子も用意して準備万端。

「シアター天狼院」最初の上映作品は、バズ・ラーマン監督の名作『華麗なるギャツビー』でございます。

僕はこの『華麗なるギャツビー』が大好きなんです。

どれくらい大好きかと言えば、映画館で上映期間中、「我慢しても」3回行ったほど好きなんです。

つまり、我慢しなければ、もっと行っていたことでしょう。

もちろん、サントラは買いました。ほとんどテーマ曲となっている『Young and Beautiful』は今でもエンドレスリピートで聴いています。

特に「グリーン・ライト」の使い方が超絶すばらしく、最後の瞬間まで考えぬかれていて、何度観ても心が震えるのでございます。

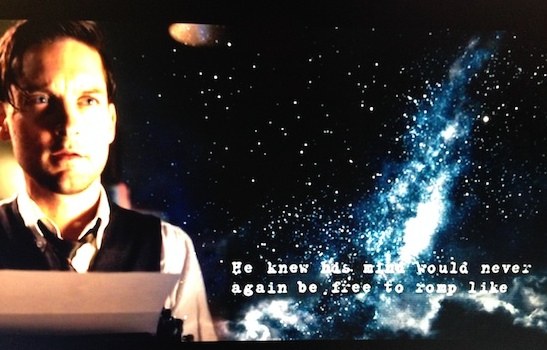

その中でも、特に泣きそうなほど好きなシーンがございます。

ギャツビーがデイジーと出会ったころのシーンです。

極貧の青年将校だったギャツビーは、成功を夢見ていました。そして、大富豪より教わった成功法則があったので成功する自信もありました。

けれども、思いがけないことが起きてしまう。

それが、デイジーとの出会いでした。

成功を収めるのは独り身でこそと思ってた。

もしも彼女にキスしてしまえば虜になると分かってた。

だから止まった。

動きを止めて待った。

ほんの一瞬だけ。(もう二度と自由な神の心に戻れなくなるのは彼にも分かってた。恋に落ちれば運命が変わるのだ。永遠に)

そして情熱に任せた。

この一瞬のためらいは、諦観だったのでしょうか。あるいは、悲劇的な結末を予感させるものか。

とにかく、ギャツビーは恋は野心の邪魔になると分かりつつ、たとえそれが悲劇へと連なろうとも、その一瞬後には自分のままにさせるのでした。

この一瞬が、人生を大きく分けることになる。

この一瞬が、手の届かない「グリーン・ライト」を生み出すことになる。

あまりに素晴らしいシーンだったので、英語も拾ってみました。

I always knew that I could climb.

But I could only climb if I climbed alone.

I knew that when I kissed this girl I would be forever wed to her.

So I stopped.

I stopped and I waited.

I waited for a moment longer.He knew his mind would never again be free to romp like the mind of god.

That falling in love would change his destiny forever.

And then I just let myself go.

The mind of god.

自由に跳ね回る「神の心」を失ったギャツビー。

しかし、彼は成功への階段を「登っていく(climb)」ことになります。

けれども、彼が求めたのは、成功ではなかった。

この場面を村上春樹はどう描いているのか気になりました。

『グレート・ギャツビー』村上春樹訳から引用してみましょう。

もしこの娘にキスをして、この言葉にならぬ幻影を、彼女の限りある息づかいに永遠に合体させてしまったら、心はもう二度と軽やかに飛び跳ねることはないだろう。神の心のごとく。それが彼にはわかった。だから待った。星に打たれた音叉に、今一刻耳を澄ませた。それから彼女に口づけをした。(『グレート・ギャツビー』村上春樹訳・本文p203より)

星を打たれた音叉に、今一刻耳を済ませた。

ためらいか、あるいは、音叉に耳を済ませたのか。

いずれにせよ、この一瞬が美しい。実に美しい。

もし、人生にそのような一瞬が訪れるとするならば、自由を失うと直感的にわかりつつ、あなたはそれに身を委ねるだろうか。

ギャツビーは委ねたからこそ、本当の意味で、「GREAT」になったのだと思います。

語り手のキャロウェイは、ギャツビーとの最後のシーンでこんなセリフを投げかける。

「クズばかりの世の中で、君だけが価値がある」

そして、描き上げた「GATSBY」と題した小説に、最後にこう書き加えるのだ。

「THE GREAT」

まさに、グレートな小説であり、グレートな映画です。

あまりに完成されたこの作品を越えられる作品は、人類はもはや作り出すことはできないのではないでしょうか。

人類が持つことができた最高の小説は『グレート・ギャツビー』だった。

僕はたとえそうなろうともいいような気がします。