懐かしさと違和感の先に見た、盆踊りの未来

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

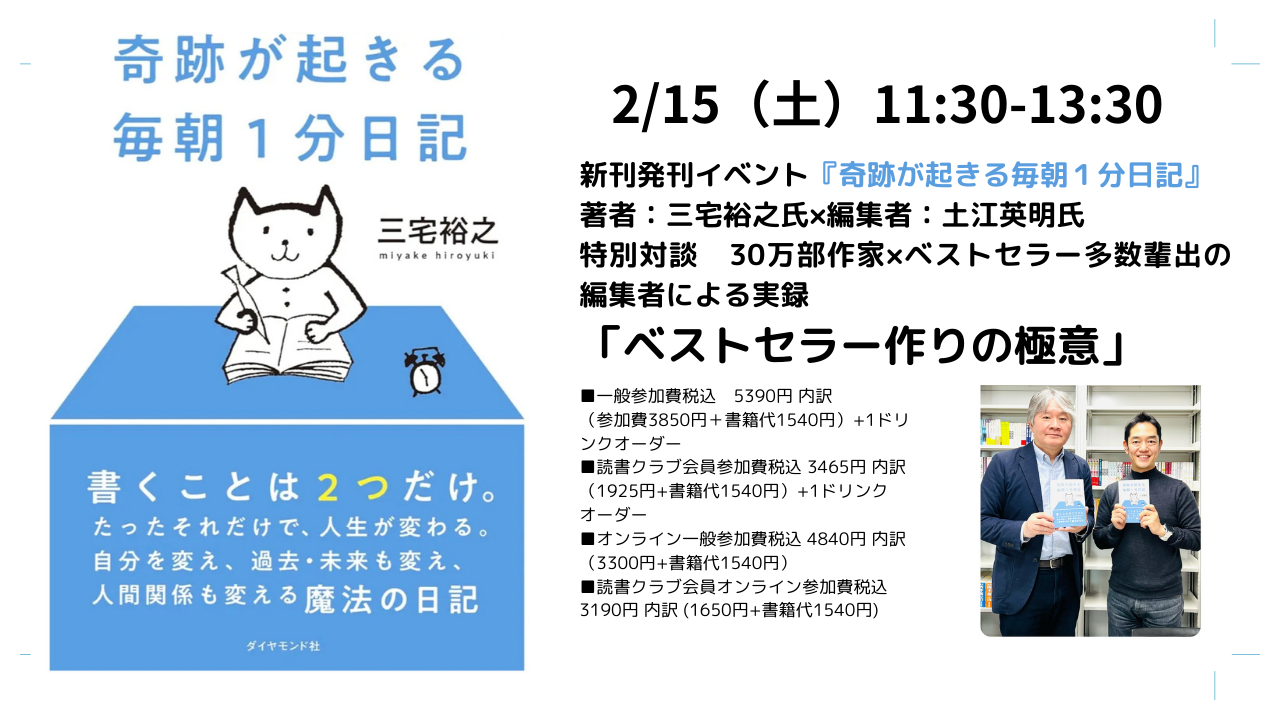

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

記事:嘉藤恵(ライティング・ゼミ7月コース)

「今度、新橋で盆踊りがあるんだけど、一緒に行かない?踊りを教えてくれる達人もいるからさ」

夏の盛りのある日、ミュージシャンの友人からそんな誘いを受けました。盆踊り、ですか。その言葉を聞いた瞬間、私の心はタイムマシーンに乗ったかのように、遠い昔の夏へと飛んでいきました。

子供の頃、夏休みといえば盆踊りでした。私の記憶の中の夏は、今よりもずっと暑かった気がします。家にクーラーなんて気の利いたものはなく、うちわを頼りに夕暮れを待つ。そんな夏の夜、母に着付けてもらった浴衣で近所の神社の境内へ繰り出すのが、何よりの楽しみだったのです。やぐらの太鼓の音、独特の歌声、夜空の花火。そして、冷えたスイカやかき氷の味。時間は今よりもゆったりと流れ、毎日が輝いていました。

大人になってからは仕事に追われ、そんな夏の風物詩とはすっかり縁遠くなっていました。だから、友人からの誘いは、忘れていた宝箱の鍵を渡されたような、不思議なときめきを感じさせてくれたのです。「行ってみようかな」。私は久しぶりに、箪笥の奥で眠っていた浴衣に袖を通すことにしました。

待ち合わせ場所の新橋駅SL広場に着くと、平日の夕方にもかかわらず、ものすごい熱気に包まれていました。細長い道路は人で埋め尽くされ、大きな踊りの輪ができています。会社帰りのスーツ姿の人もいれば、半数以上は浴衣姿。やはり盆踊りには浴衣がよく似合います。私も少し背筋が伸びるような、嬉しい気持ちになりました。

今回のメンバーは、私と友人たち、演劇関係の方、そして「盆踊りのマスター」ことT氏を加えた総勢6名。このT氏は、日本各地の盆踊りをマスターしているという、まさに「達人」なのです。広場の周りには屋台がずらりと並び、香ばしい匂いが漂います。友人たちは着くなり、早速お酒や食べ物を手に、すっかりお祭り気分を満喫しています。これもまた祭りの楽しみ方なのでしょう。私はその様子を微笑ましく眺めていました。

少し離れた桜田会場へ移動すると、そちらでは「浴衣美人コンテスト」が開催されていました。ステージには、華やかな浴衣に身を包んだ若い女性たちが並んでいます。健康的で初々しい姿はとても素敵でした。でも、私の心の中には、少しだけ「もったいないな」という気持ちが芽生えてしまったのです。

浴衣という衣装は、日本の女性の美しさを引き出す魔法の衣服だと私は思っています。若い方の元気な着こなしも良いですが、人生経験を重ねた女性が着た時の、しっとりとした艶やかさや内面の気品には、また違った魅力があります。様々な年代の女性がそれぞれの美しさを披露する場であれば、もっと深みのあるイベントになったのに、と感じました。

さらに私の心をざわつかせたのは、コンテストの後に行われた集団ダンスでした。流れてきたのは、明らかにK-POPを意識したリズミカルなダンスミュージック。そして、それに合わせて披露されるキレキレのダンス。これは、私の知っている「盆踊り」とは、あまりにもかけ離れた光景でした。エンターテイメントとして盛り上がってはいるものの、私の心の中のノスタルジーと目の前の光景とのギャップに、少し戸惑ってしまったのが正直なところです。

そんな私の違和感をよそに、メインの盆踊りが再開しました。いよいよ達人T氏の出番です。「じゃあ、行きますよ!」。T氏を先頭に、私たちも恐る恐る踊りの輪に加わります。周りの人の動きを見様見真似で踊ってみるのですが、手と足がちぐはぐで、自分でも笑ってしまうほどぎこちない動きです。

でも、不思議なことに、そんなことは誰も気にしていませんでした。私と同じようにぎこちない人、完璧な振り付けで粋に踊るベテラン、ただ音楽に身を任せて楽しそうに揺れている人。みんな、それぞれの楽しみ方で、この場の空気を共有しているのです。流れる曲も、「東京音頭」といった定番だけでなく、聞いたことのある歌謡曲もあって驚きました。私の「盆踊りとはこうあるべきだ」という固定観念が、少しずつ溶けていくのを感じました。

踊りながら、私は考えていました。私が感じたK-POPへの「違和感」は、単なる私の古い価値観の表れだけではないのかもしれない、と。歴史を振り返れば、盆踊りという文化は、決して固定化されたものではありませんでした。もともとは仏教的な行事でしたが、時代と共に庶民の娯楽として発展し、その地域ごとに独自のスタイルを生み出したり、流行りの音楽を取り入れたりと、常に柔軟に変化し続けてきたのです。

だからといって、何でも取り入れれば良いというわけではない、と私は思います。大切なのは、その文化が元々の盆踊りの持つ空気と「調和」するかどうかではないでしょうか。一部の人たちのためだけに持ち込まれたような、輪を分断しかねない対立的な文化ではなく、誰もが自然に輪に入れるような融合こそが、本当の意味での進化なのかもしれません。

これから先、盆踊りはもっと多様化していくでしょう。もし、その土地の空気と見事に調和するのであれば、海外からの観光客も多いこの場所で、伝統的な浴衣に世界各地の民族衣装の要素を取り入れたファッションが登場したっていい。サンバやレゲエのリズムが「東京音頭」と融合し、誰もが笑顔になるような音楽が生まれる可能性だってあるのです。

そんなふうに想像を広げてみると、最初に感じた違和感は、未来への期待へと変わっていきました。大切なのは、形や音楽がどう変わるか、ということだけではないのでしょう。盆踊りの最も重要な本質は、そこに集う人々が地域のつながりを感じ、共に楽しむこと。そして、その根底には、今は亡き先祖たちへ思いを馳せ、感謝を伝えるという「心」があるはずです。

久しぶりに参加した盆踊りは、私にたくさんの気づきを与えてくれました。伝統的な踊りを残して、時代と共に進化しつつも、その温かい心を決して忘れない。そんな形で、世代を超えて心をつなぐこの素晴らしい日本の文化が、未来永劫続いていってほしい。夏の夜空の下、心地よい汗をかきながら、私は心からそう願っていました。

***

この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00