歌うたいは眠らない

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

記事:豊田高広(ライティング・ゼミ夏休み集中コース)

私は能楽を最後まで見たことがない。必ず眠くなる。もし私が不眠症に悩まされることがあれば、迷わず能楽堂に行く。もちろん公演があるときに。誰にでも効くかどうかは分からないが、試してみる価値はあるだろう。何しろ能楽は、夢とうつつのあわいで起こるできごとを芝居にしたものだから。特にその特徴が色濃く出ている演目は、夢幻能(むげんのう)と呼ばれるぐらいだ。

そんな私が、50代後半から能楽を習い始めて8年が経った。能楽を習う場合、普通は舞と謡(うたい)がセットになるのだが、私は舞をやらない。習っているのはもっぱら謡の方だ。謡を習うのには、相当のお金がかかる。時間もかかる。師匠は美女でもイケメンでもない、いかついおじさんである。月に一度の稽古のたびに、なぜこんなことができないのか、ちゃんとおさらいしてこないのかと叱られる。発表会は毎年あるが、私は2度しか出たことがない。なぜ、こんな眠たいものを習うことになったのか。そして、なぜ今に至るまで、習い続けているのか。

8年前の初春。私は京都の古寺の、桃山時代に建てられたという本堂にいた。放心状態だった。すごいものを見てしまった。いや、聴いてしまった。夏目漱石の『夢十夜』の朗読である。「こんな夢を見た」という言葉で始まる十篇の短編小説集だが、一種の怪談と呼んでもよいだろう。古くて立派なお寺の本堂だから雰囲気がある。お化けの言い伝えもあるという。でも、BGMはない。スモークもたかない。ただ、その人の声と、ときどき足音が聞こえるだけである。でも、それが素晴らしかった。腹の底から響く声に、自分の身体も共鳴し、同時に心が揺り動かされるのが分かった。ああ、自分もこんな風に、声を使ってみたい。何か、人の心を揺り動かす力のある文章を、自分の声にのせてみたい。心底そう思った。その朗読者が、実は能楽師だったのである。能楽を見ても必ず眠ってしまう私が、能楽師の怪談のおかげで体の奥の何かを目覚めさせてしまったようだ。

その人は、朗読の仕方、身体の使い方、声の出し方といったテーマで数冊の本を書いていた。さっそく入手して、付録のCDやDVDを参考に、真似をしてみた。でも、だめなのだ。いくら自己流でやってみても、そもそも、うまく真似できているのかどうかさえ分からない。これは弟子入りするしかない。そう腹は決まったが、残念ながら、その人の弟子になるのなら今の仕事をやめて引っ越すしかない。その人でなくてもいいので、誰か能の発声を教えてくれる師匠につきたい。そんな思いをFacebookに書いたところ、自宅から1時間もかからないところで、人間国宝の能楽師(朗読者とは別人)が毎月稽古をつけてくれるから紹介する、と教えてくれる人がいた。こうして、私は能楽師の弟子となったのである。

師匠は、身の丈180センチはあるだろうか、私よりもずっと大柄で、いかめしい古武士のような第一印象の男性だった。私とほぼ同年配、ふだんは温厚だが、稽古は怖い。毎月、30分ほどの稽古で、3回は叱られる。稽古の様子を録音して、普段はそれを聴きながら稽古をするのだが、しばらくは、叱られている様子を聴くのが嫌で、聴き直すのにも気合を入れる必要があった。だが、師匠が謡っている部分を聴くのは、実に気持ちよいのだ。

最初は声がすばらしいと思った。そのうち、節回しもすばらしいと思えるようになってきた。それは、自分がその節回しをなぞることができるようになったからだろう。頭ではなく、身体と心が「気持ちいいよ、これは」と訴えてくる。頭の方は、謡本に書かれている室町時代の言葉の意味を解釈し、声の高低や強弱を示す記号を解読するので精いっぱいだ。頭の監視を離れた心身が、先祖代々感じてきた気持ちよさを感じているのかもしれない。遺伝子レベルの気持ちよさである。稽古のときは板の間で正座だから眠ることはないけど、能楽堂の上等の客席に座って聴いたら、眠るのが当たり前じゃないか。

師匠には、不詳の弟子の得意技は稽古をさぼることと認識されているに違いない。発表会からも逃げ回っている。舞台を鑑賞していると眠くなるのも相変わらずだ。それでも、節回しが師匠をなぞるレベルからちょっとだけ離陸して、自分の節回しを謡うことができたと思えたときは嬉しい。数百年の時空を超えて室町とつながったようで、喜びに震えてしまう。習っている謡曲の舞台をできるだけ旅するようにしているので、なおさらイメージしやすいのかもしれない。

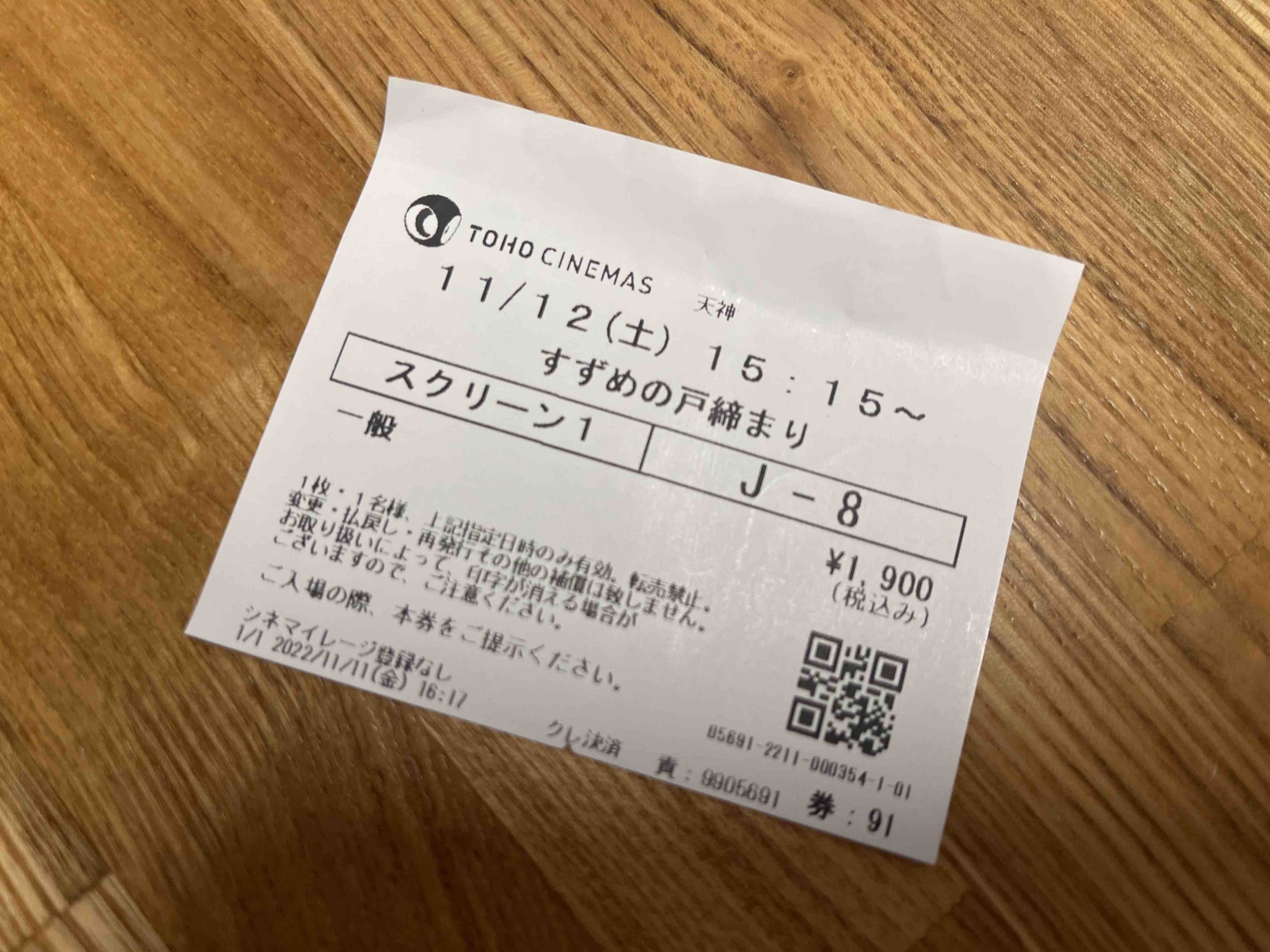

今年の春、演劇をやっている友人から声がかかり、宮沢賢治の作品を朗読する会に参加した。出演料が出ないかわりに、好きな作品を読んでいいという。私は迷わず、「鹿(しし)踊りのはじまり」を選んだ。主人公の若者が鹿たちのユーモラスな会話と踊りを目撃するという話で、能楽や狂言に通じるものを感じさせる、私の大好きな作品だ。岩手地方の方言が難しいといえば難しいが、謡曲はもっと難しい。Amazonのオーディブルでいくつか違う語り手の朗読を聴きこみ、全集本の注釈や生成AIで方言の意味などを調べ、自分なりの読み方をいろいろ試してみた。当日、聴衆は眠らずに聞き入ってくれているようだった。私が細々と能を習い続けていることを知る友人から、「謡の稽古が生きていたね」という感想を聴けたのが何よりありがたかった。

伝統芸能を見ると眠くなる。特に能楽は。それでも興味があるなら、演じる側になるのが一番だ。インターネットと生成AIの時代だから、その気になれば何かしらやり方があるものだ。私は師匠から「Zoomで稽古をつけてもいいよ」と言われたことがある。伝統芸能にコスパなんて関係ない。叱られてなんぼである。今どきの職場や学校でおなじようにしたら、ハラスメントと言われそうだ。でも、演じている限りは眠らないで楽しめる。それどころか、自分の心身の奥底で眠っていたものが覚醒していく感覚さえ味わえる。なかなか得難い価値ではないか。

***

この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00