自分自身の信じたように生きよう。誇りを取り戻そう。〜元ハンセン病患者・宮崎かづゑさんから受け取ったこと〜

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

記事:岬 あん(ライティング・ゼミ夏休み集中コース)

昭和の終わり。

小学生だった私は、夏休みの自由研究のため溶かした石鹸をこねながら、リビングでかかっていたテレビ番組を見ていた。

ハンセン病理解啓発のアニメ。

高級そうなレストランでプロポーズを受けた女性が、悲鳴を上げて逃げ出すシーンが映る。

視点者である男性は、画面には映らない。

何が何だかわからないと戸惑っているのが伝わる。

目があった周囲の客までわっと席を立った。

彼は指で触れて、自分の顔が崩れ出しているのを知るのだ。

手の中で半生になっている石鹸の感触と溶け出した肉のイメージとが重なって、強烈に印象に残っている。

アニメの彼は仕事を失い、島に隔離され、家族や友人とも疎遠になる。

以後、島を出ることなく一生を過ごすのだ。

母は「あの島にも瀬戸大橋がかかるんやろか」とため息をついた。

テレビの中の話が急に身近なものとなり、血の気が引いた。

自分の住む香川県に彼がやってくるかもしれないと思ったのだ。

それと同時にアニメで辛い思いをしたハンセン病の男に強く感情移入してもいた。

帰りたい。帰れない。

家族に会いたい。会うのが怖い。

なつかしい街を歩きたい。でも帰るのが怖い。

受け入れてもらえないことを知るのが、怖い。

誰を頼りに島から出ればいいのか。

みんなわたしは存在しないものとして生きている。

わたしは浦島太郎だ。

きっと誰も歓迎しない。

望郷の想いを胸に抱いて、島に居続ける。

そんな彼の絶望を思った。

当時やっていたスポ少でバドミントンをした帰り、このテレビアニメのことを友達に話した。

知って一緒に抱えてもらいたかったからだ。

その時に返ってきた反応は「なんでそんなことに興味があるん。親戚にでもおるん?」という疑いだった。

差別の文脈が私になすりつけられた瞬間だ。

私は即座に否定して、以後一切ハンセン病のことを口にしなくなった。

差別したのだ。咄嗟の自己防衛だった。

自分が島の人たちを差別し、見捨てて、閉じ込めている。

あんなに感情移入したはずの人に背を向け、無視したのだった。

ハンセン病と聞けばあの日のことを思い出し、未だ身悶えするような疼きを覚える。

高校生の夏休み、再びハンセン病に関わるチャンスが訪れた。

社会科の先生に「今度、大島青松園を訪ねるんだが、行かないか」と誘われたのだ。

国立ハンセン病療養所大島青松園。

ハンセン病の人が隔離された施設だ。

あの日、テレビを見ながら母が教えてくれた瀬戸内にある二つの島の一つにそれはあった。

行きたかった。

行かねばならないと思った。

でも行かなかった。

映像の中の怯える人々、あの時の母や友達の表情が浮かんでこわくなったのだ。

私は誘いを断っておいて、そこを訪ねた自分の姿を思い浮かべた。

歳をとったあのハンセン病の男が私に近づいてきて、レストランでの辛い体験を打ち明ける。

私は映画のベン・ハーのように力強く、その人の指のない手を握るのだ。

あなたは世界に忘れられていません、歓迎されていますと示すために。

自分の恐怖と差別心に内心慄きながら。

全部、ただの妄想だった。

「お前は何にもしなかった。会いに行きもしなかった。本当には知ろうとせず目や耳を塞いだ」

現実の私はそうだった。

私は自分を責める声から逃れられなくなった。

何もしなかったということが、勝手に大きな挫折体験となっていた。

思えばあれからずっと私は「閉じ込められている彼らを差別して、見捨てて、関わろうとすらしない自分」の像を突きつけられ、逃げ回ってきた。

チャンスはあったのにふいにした。

また自分に負けてしまった、と。

自分を信頼する気持ちは底辺に落ちていた。

それから何十年もの時が経った。

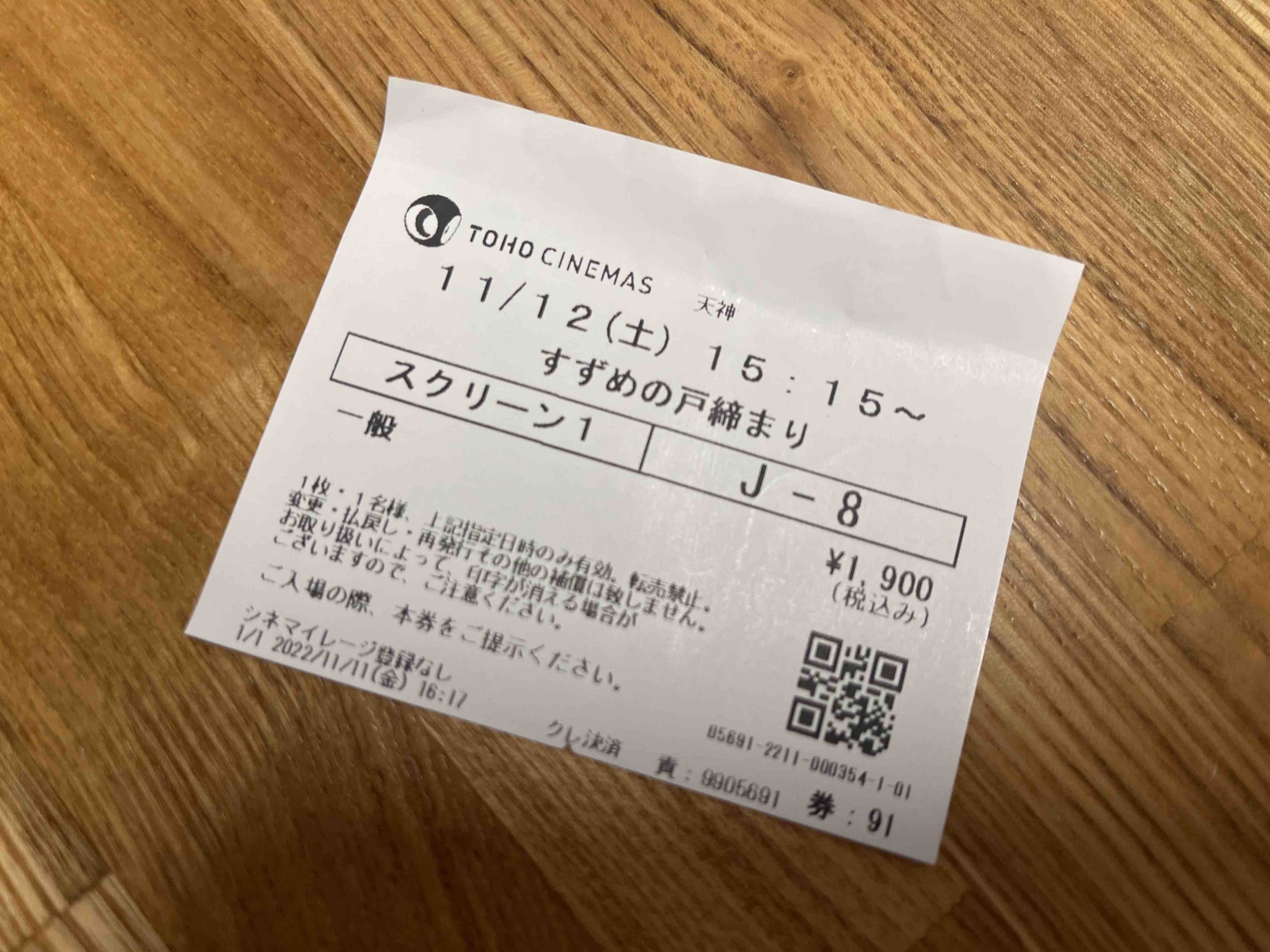

おおよそ半世紀を生きようという年齢になった私は、ある映画を見るために有楽町へ向かっていた。

『かづゑ的』。

瀬戸内にあるもう一つの島にある施設、長島愛生園に生きる元ハンセン病患者・宮崎かづゑさんの生活を追ったドキュメンタリー映画だ。

「私、みんな受け止めて、逃げなかった。」(映画公式HPに記載のママ)というキャッチコピーに、激しく胸が揺さぶられる。

まさに、そうだった。

当事者である彼女は逃げなかった。自分の身体から、運命から。

かづゑさんは、熊谷博子監督の前に包み隠さず患者生活を曝け出した。

病で指を切断した手と、ほんのわずかとなってしまった視力でどのようにしてキーボードを打つのかに始まり、周囲の手を借りながらの買い物や、入浴まで。

耐え難いを耐えたこと、生活に見つけた喜びのこと。離れていても繋がっていると信じた家族へ思慕も、愛する人たちとの辛い別れも。

施設入所時、彼女はわずか十歳だったのだ。

私が初めてハンセン病のことを知った年齢よりも一つか二つ小さい。

病気のせいで彼女は年齢よりさらに小さく見えたという。

当事者である彼女は、私のように目を塞ぐことは許されない。

自分の肉体を、取り巻く現実を体感し続けるほかない。

その隔離された八十年を思う。

私は鑑賞後、宮崎かづゑさんの著書『長い道』『私は一本の木』を購入した。

言葉通り、彼女は逃げずに自分を生き抜いていた。

硬いコンクリートを破って芽吹き、花咲き誇る植物のように。

ハンセン病の隔離政策は1996年に廃止されている。

新規感染者は稀であり、感染力そのものもそれほど強いものではないこともわかっている。

この先患者が施設に強制的に収容されることは、もうない。

私が目を塞いで自分自身から逃げ回っている間に状況は変わった。

けれど私たちの意識はあの時のままだ。

そのせいで手を握り、抱きしめられたかもしれなかった多くの人が、島を出ることなく亡くなっていった。亡くなった後も、だ。

あなたは世界に忘れられていません、歓迎されていますと示されることもないままに。

恐怖され、差別の視線や、理不尽を背負い込んだまま。

無関心の森の中に、取り残されて。

ただ単に時がたち、施設に住む人がなくなっても、向き合わず逃げ回っていた私たちの世界は変わらず差別を繰り返すだろう。

私はどうしても思ってしまう。

向き合えば。

勇気を出して逃げずに自分に正直に向き合っていれば。

私が、私たちが隔離政策廃止から後、ハンセン病を知ろう、偏見を乗り越えようと過ごしていた三十年だったなら。

もしもの時に他者をコンクリートの下に埋めてほっと息をつくような世界ではないと信じられたかもしれない。

埋められ、忘れられ、放置される恐怖を抱かなくて済む世界を作ることができていたかもしれない、と。

自分が埋め、忘れ、放置したから信じることができないのだ。

手を握り、抱きしめられるとは。

「私、みんな受け止めて、逃げなかった」と私も言いたい。

誇りを取り戻すのだ。

かづゑさんのように。

『かづゑ的』映画公式HP:https://www.beingkazue.com/

《終わり》

***

この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00