歌舞伎×映画『国宝』! あなたもハマる『家と血と藝』の世界 ≪インフィニティ∞リーディング体験記≫

*この記事は、「ハイパフォーマンス・ライティング」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

記事:マダム・ジュバン(ハイパフォーマンス・ライティング6月コース)

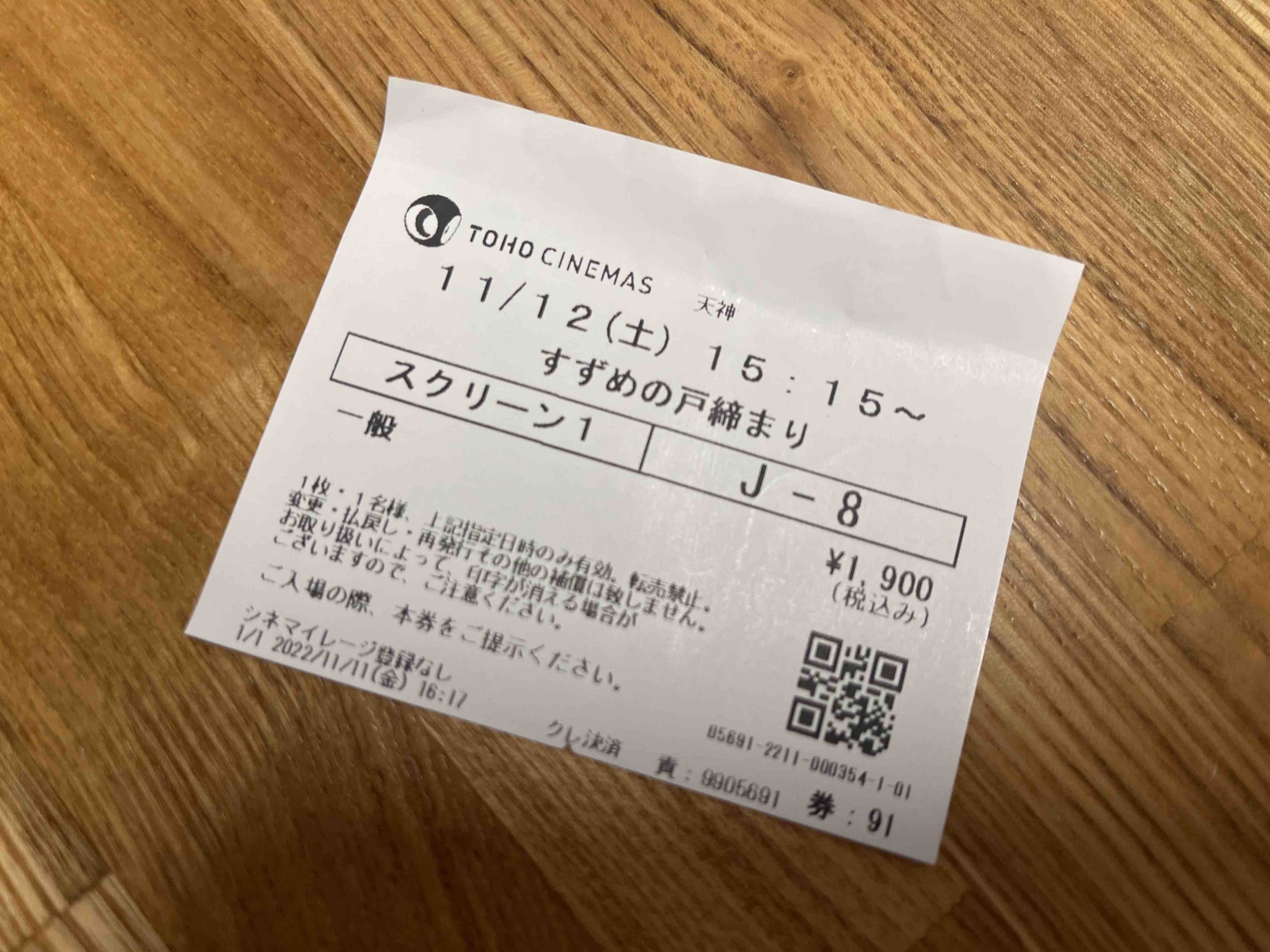

映画『国宝』が公開され、大きな話題を呼んでいます。歌舞伎を観たことがない若い世代が、この映画をきっかけに劇場へ足を運んでいると聞き、私は胸が熱くなりました。歌舞伎は決して遠い世界ではなく、推し活にも似た熱い感情で楽しめるものだからです。

私が歌舞伎と出会ったのは母の影響でした。母はチャーミングな人で、観劇から帰ってくると、狭い台所を舞台にして「こんなふうに花道を去るのよ」と飛び六方を真似て見せてくれました。幼い私はゲラゲラ笑いながらも「早く本物を観てみたい」と憧れを募らせました。

社会人になってからは、私が母を喜ばせる番。早朝から歌舞伎座に並んでチケットを手に入れ、当日は資生堂パーラーでランチをしてから観劇に行く。

いま思えば、これは日常を離れて、推しを全力で楽しむためのハレの日。

母は故・市川猿翁のファン、私は孝玉コンビ(現・仁左衛門と板東玉三郎)に夢中でした。

「孝玉コンビ」の当時の人気ぶりは「国宝」の「半半コンビ」そのものです。

色悪(二枚目でありながら悪人)の孝夫と、艶やかな姫姿の玉三郎が妖しく抱き合う「桜姫東文章」のポスターがあちこちで盗まれる騒ぎがあったほど。

母が亡くなった後、不思議なことに私の長女が大の歌舞伎ファンとなりました。

推しは中村七之助さん。十八代目中村勘三郎さんの訃報には深く悲しみ、葬儀にまで出かけたほどでした。

私はテレビで、京都・南座での中村勘九郎襲名披露の映像を目にしました。

父を亡くしたその日も兄弟は舞台に立ち、涙をこらえながら口上を述べる姿に、胸を締めつけられる思いがしました。晴れの襲名公演の最中で、父であり師匠であり「十八代目中村勘三郎」という大名跡を失った兄弟の失意と覚悟はどれほど重いものだったでしょう。

役者も観客も会場中がすすり泣くその様は、まさに舞台と客席がひとつに結ばれた瞬間でした。

私は歌舞伎の口上が大好きです。名だたる役者が裃姿で美しく並び、それぞれが独特の節回しで祝いの言葉を述べる姿は圧巻です。しかし南座での勘九郎・七之助の口上は、格式以上に「人としての涙と覚悟」が込められていました。それを目の当たりにして、歌舞伎は血を引き継ぐ芸であり、同時に人々の心を揺さぶる生きた芸能だと改めて感じました。

観客は親戚でもなんでもないのに、「勘九郎襲名」に涙し、「勘三郎の孫、七緒八(現中村勘太郎)の初舞台」に拍手喝采するのです。

その小さな背中の向こうに「何世代にもわたる歴史」が見えることこそが歌舞伎の面白さであると説いた書があります。

中川右介さんの新書『歌舞伎 家と血と藝』です。

歌舞伎七大家――成田屋・高麗屋・音羽屋・播磨屋・澤瀉屋・加賀屋・成駒屋――がどのようにして芸を継ぎ、血を守り、時代を生き抜いてきたか。舞台上の華やかさの裏にある人間の苦悩や覚悟が描かれ、私はページをめくる手が止まりませんでした。ただ同時に、複雑な人間関係や歴史の流れに圧倒され、「これは手ごわい」と感じたのも事実です。

多少歌舞伎に馴染みがある私ですら読み進めるのに苦労するほどの濃密さ。

でもここを堪えて読み解けば、歌舞伎も「国宝」もなお一層面白くなることは頭ではわかっていました。

そこで私が頼ったのが、「インフィニティ∞リーディング」です。

これは天狼院書店の人気講座のひとつ。

毎月の課題本について、天狼院書店の店主・三浦さんがChatGPT・ Gemini・Claude・Perplexityといった言語生成AIを自在に操りながら課題本を読み解き、わかりやすく解説してくれるのです。

解説は軽快でまるでYouTubeの推し配信を聞いているよう。それでいて内容は濃く、理解がぐんぐん深まっていくのです。科学書や経済書といった普段なら絶対に手に取らないジャンルでも、私は夢中になって読むことができました。

これはまったく新しい読書のカタチと言えるでしょう。

この『歌舞伎 家と血と藝』も同じでした。最初は複雑さに心が折れそうになりましたが、三浦さんの解説で霧が晴れるように全体像が見えてきました。「なるほど、そういうことだったのか!」と何度も膝を打ちながら、自分ひとりでは到達できなかった理解へ導かれたのです。そして気づけば、本の奥行きを何倍にも楽しめていました。

そして本書の魅力のひとつは、歌舞伎界を支えてきた七大家の物語が、血と家と藝を軸に描かれていることです。

たとえば「市川團十郎家」。歌舞伎十八番を生み出した名門ですが、その歴史は決して平坦ではありません。世襲の重圧に耐えきれず突然途絶えたこともあれば、養子を迎えて再び名跡を再興したこともありました。團十郎という名は、単なる芸名ではなく江戸庶民にとって“英雄の象徴”でした。その名を継ぐ人が舞台に立つとき、ひとつひとつの動作にどれほどの意味が込められているか――想像するだけで背筋が伸びる思いがします。

「尾上菊五郎家」もまた華やかな芸で知られる家柄です。しかしその裏では、養子縁組や襲名をめぐって何度も揺れ動いてきました。家の存続を第一にしながらも、藝の質を落とさないための戦い――その姿は、単なる血筋ではなく「藝を守る」ことこそが一門の使命であることを教えてくれます。

「国宝」で花井半二郎が自分の代役に息子でなく部屋子の喜久夫を立て、後に跡目を継がせる。これぞまさしく「藝を守る」ことを一番に考える歌舞伎役者の正しい道だったのでしょう。

今年、2025年5月の襲名は異例です。菊之助が八代目菊五郎を、息子丑之助が六代目菊之助を。そして現在の菊五郎は変わらず七代目菊五郎として舞台に立つとか。

歌舞伎座での襲名披露を見逃した方も12月京都南座へいらしてはいかがでしょうか。

「片岡仁左衛門家」は、いまの現・仁左衛門さんがその象徴です。一門が衰退しかけた時期もありましたが、美しい型と気品ある芸で再び輝きを取り戻しました。私は若い頃、片岡孝夫としての彼を舞台で観てすっかり夢中になりました。そのときの記憶と、本書で知った一門の歴史が重なり合い感動しました。

さらに「松本幸四郎家」や「中村吉右衛門家」も、歌舞伎の名門として血筋や養子の問題に直面しながら芸をつないできました。ここから伝わるのは、芸は血だけでなく、努力と師弟関係によっても磨かれるということです。「守田勘弥(三津五郎)家」の物語も印象的でした。名跡を継ぐのは必ずしも血縁者とは限らず、むしろ“芸を託すにふさわしい人”に継がれてきたのです。

こうした家ごとの物語を知ると、舞台の見方がぐっと変わります。豪華な衣裳や派手な見得の奥に「家の歴史」や「芸を守ろうとする意地」が息づいていると思うと、役者の姿が何倍も迫力を増して見えるのです。

また読んでいくと、歌舞伎の世界はけっして「難しい伝統芸能」ではなく、私たちが現代で夢中になっている推し活やアイドル文化の原点、地続きにあるのだと実感します。舞台の華やかさの裏にある家族のドラマ、血縁や養子にまつわる涙や努力──それらを知ることで、観客は一層役者に心を寄せ、舞台の一瞬に全身を委ねるのです。

本書は歌舞伎ファンにとっての“裏設定集”であり、初心者にとっては「歌舞伎って意外と自分ごとにできるかも」と思わせてくれる一冊。

もしあなたが歌舞伎を観たことがなくても、あるいはこの本を手に取る勇気がなくても、インフィニティ∞リーディングに参加すれば安心です。軽快で深い解説を聞きながら、一緒に物語を旅することができます。そして読み終えたとき、あなたの中に新しい世界が広がっているはずです。

『歌舞伎 家と血と藝』をきっかけに、インフィニティリーディングで読書の楽しさを再発見してみませんか。歌舞伎ファンはもちろん、まだ観たことのない人も、きっと“推し”に出会えるでしょう。

ただしそこに広がるさらに奥深い沼に堕ちても、一切の責任は負えないことをここにお断りしておきます。

インフィニティ∞リーティングはコチラから

https://tenro-in.com/event/343294/

***

■「インフィニティ∞リーディング 〔TYPE C/古典解析型〕」とは?

究極の読書体験「インフィニティ∞リーディング」の中でも主に「古典」と呼ばれる書籍を取り上げて、AIを最大限活用し、解析していくのが「TYPE C/古典解析型」です。前身のイベント「アリストテレス・プロジェクト」時代から多くの方に参加いただき、参加者全員で構築する予測不能の”集合知”を楽しむイベントとして方法論は確立しておりましたが、ChatGPTやGeminiなどの生成AIの急激な進化により、AIによるサポートも本格的に加えることになり、昇華されたリーディング・イベントになりました。

AIパイロットがこの会の最中にリアルタイムにサポートし、参加者の皆様のCI(Collective Intelligence/CI)と掛け合わせることによって、未知なる学びを得られる環境が整います。

ぜひ、あなたもこの知的体験を共有する一員となってください。

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00

■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00

■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00