「文章ですか? いや~苦手でね」

「やだ、私なんて書くようなことないですよ」

「ハハハハハ……(なぜか笑って立ち去る)」

ライティング・ゼミをお勧めすると、たいていの方はこんなふうに仰る。

私は天狼院書店のいちスタッフでこれをお勧めする立場にある。

言葉を尽くしこのゼミがいかに実践的で充実した講座であるかを伝えようとしても、それ以前でシャットアウトされてしまうことも多い。

私の拙い声かけのせいで警戒心を持たれてしまったのかもしれない。

いや、ほんとうに申し訳ない。私はいま心から皆さんに謝りたい。

書くことの素晴らしさ、書くことによって変わる人生があることを伝えきれずにいたこと。

すべては私の力不足でした。

でもあなたもきっと「書くひと」になれる。

その最初の一歩を後押ししたくて、ペンを執りました。

父がくれた海老茶色のノート

──私の“書く人生”はここから始まった

「おまえの思ったことを書いてごらん」

そう言って父が七歳の私に立派なノートをくれた日を、今も鮮やかに憶えている。

背表紙に「随筆」と金文字で刻まれた、海老茶色のハードカバーのノート。

どう見ても大人向きのその佇まいは、当時の私には宝物のように映った。

机に向かい、鉛筆を握りしめて、幼い字で拙い作文や詩を書き綴る。

「おとうさん、書けたよ」

「どれどれ」

日曜日の午後、私は父のあぐらの中にすっぽりと入り、煙草とコロンが混じった父の匂いに包まれてノートを開いた。

褒められると胸が熱くなり、自分が少し大人になったような気がした。

今、そのノートを開くと、ページにはたった数編の稚拙な文章しか並んでいない。けれど、その一字一字には父の愛と、私の中に芽生えた「書く喜び」が確かに刻まれている。

書くことが苦痛だった時代

──「文章は才能のある人だけ」と思い込んでいた私

ところが成長するにつれて、書くことはだんだん「義務」に変わっていった。

中学・高校では、作文や読書感想文は苦痛でしかなかった。決められた字数を埋めるために、本のあらすじを引き延ばし、なんとか提出する。それが「文章を書く」という行為になってしまった。

大学生になっても事情は変わらない。レポートは知識をまとめる作業でしかなく、心から言葉を紡ぐ体験ではなかった。

就職してからはさらに顕著だ。文章といえば業務報告や取引先へのメールばかり。そこには創造性は一切なく、「誤解されないこと」だけを目的とした、味気ない言葉の羅列だった。

いつしか私は思い込んでいた。「文章を書くのは才能のある特別な人のもの。私のような凡人には関係ない」と。

──あなたも、そんなふうに思ったことはないだろうか?

60歳からの挑戦! ライティング・ゼミとの運命の出会い

そんな私が再び「書くこと」と出会ったのは、約4年前のことだ。

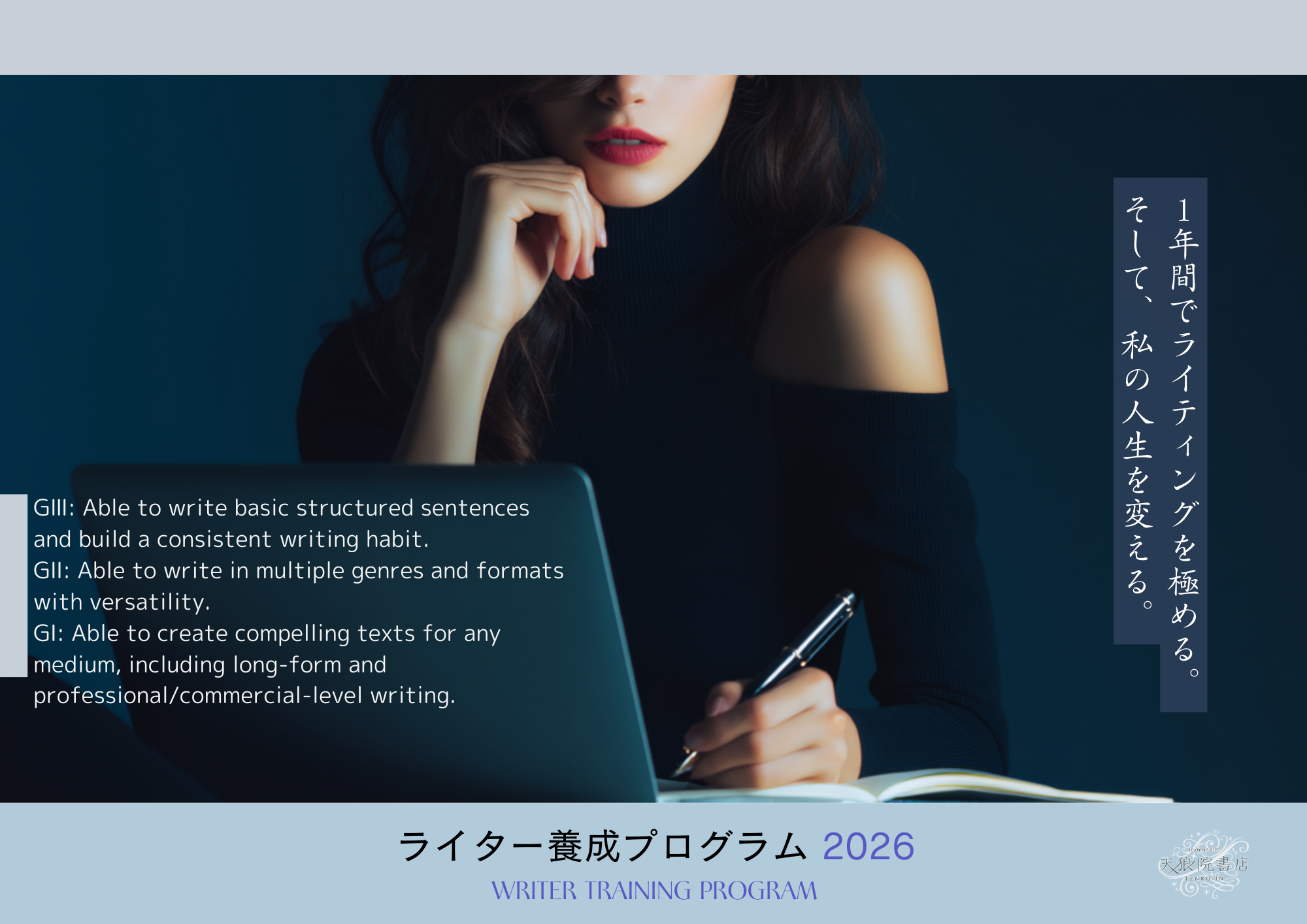

60歳を過ぎてから働き始めた天狼院書店で「ライティング・ゼミ」という講座の存在を知った。プロの作家も通うという本格的な内容。お客様に勧めるためにも、まずは自分で体験しようと思い、受講を決めた。

最初の講義。講師の三浦さんの軽快でユーモアあふれる話にぐんぐん引き込まれ、夢中でノートを取った。

しかし初めての課題提出は「とにかく宿題を終えた」という達成感しかなく、合格点には程遠かった。16回全提出しても合格は5本程度。それでも不思議と落ち込むより、挑戦すること自体が新鮮で楽しかった。

「書くことは苦しい。でも同時に、こんなにも自分を生かす時間なのだ」と気づき始めた瞬間だった。

宿題から宝探しへ

──平凡な日常が“ネタ”に変わる瞬間

もちろん現実には苦しい時間もあるし、ときめく事ばかりでもない。

ネガティブな思考回路にはまり、身も心もドヨ~ンとしている時もある。

そんな時も書くと気持ちが次第に整理されてくる。

(私が考え過ぎだったのかもしれない。ま、いっか)と考えが切り替わる。

良きにつけ悪しきにつけ、心がざわつく物事に出会った時はもう書きたくてたまらない。

頭の中で言葉が渦巻く。

なんだかとてつもなく面白いものが書けそうな気さえする。

だが実際パソコンを開くと、頭で考えているのと文章にするのとでは雲泥の差があり、七転八倒、産みの苦しみが待っているのだが……。

私は課題を出し続けるうちに、日常のあらゆる場面を「ネタ」として捉えるようになった。

友人との何気ないおしゃべり、朝ドラの一場面、スーパーでのやりとり、さらには夫婦げんかさえも題材に変わる。

そうすると、世界の見え方が一変した。

平凡だと思っていた毎日が、宝探しのようにきらめき始めたのだ。

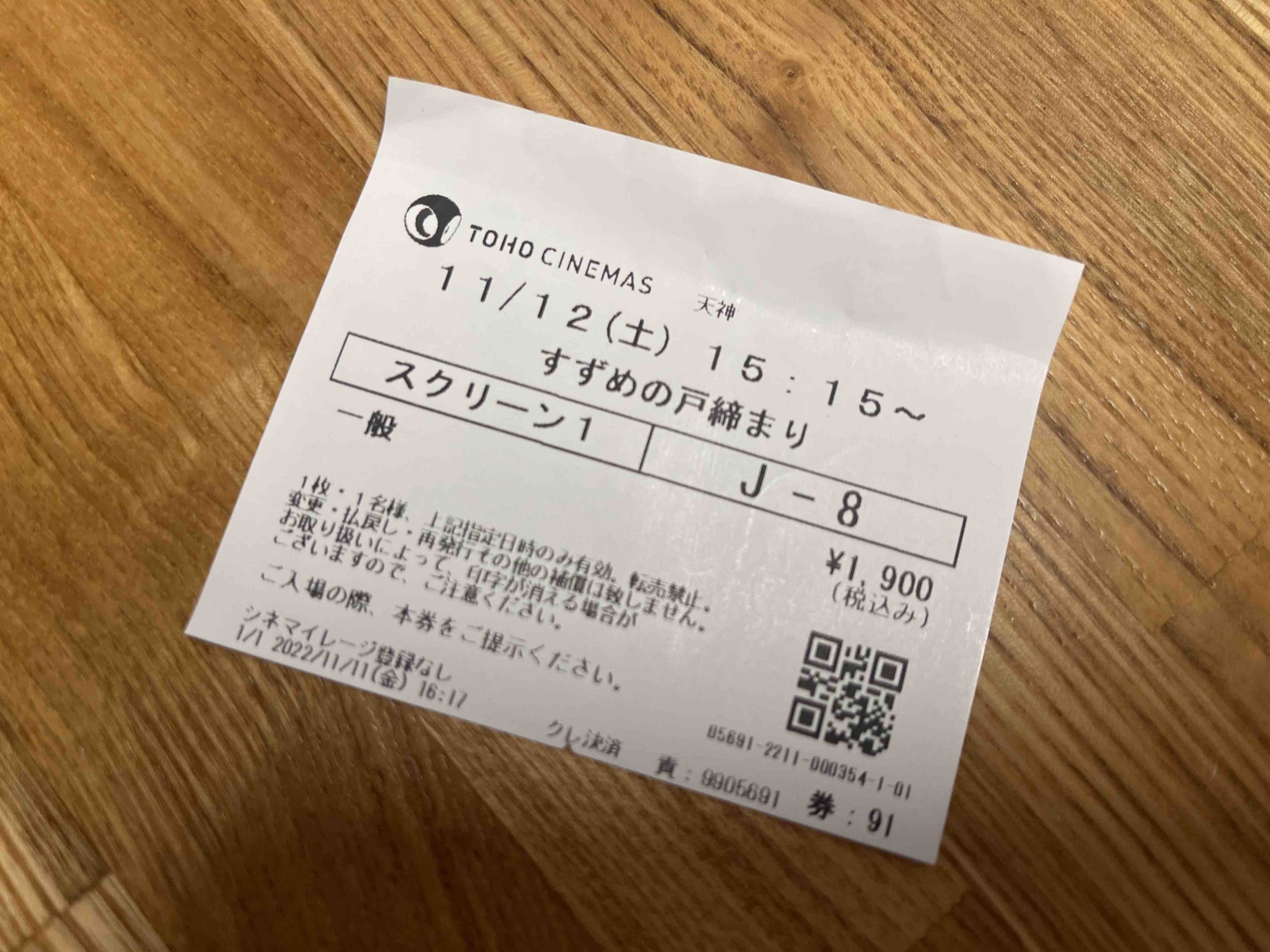

興味の赴くままに映画や芝居、美術展へ足を運ぶようになり、洋楽の歌詞を訳してみたりこれまでは手にしなかった若い作家の本にも挑戦したりするようになった。

日常は以前よりもずっと豊かになっていった。

──あなたも、気持ちの整理がつかず悩んだことはないだろうか。書くことは、そんな心を救ってくれる。

そうして私は、書くことから得られる驚きの変化をいくつも体験することになった。

書くことで人生が変わる! 私が体験した6つの驚きの効果

ライティング・ゼミでの挑戦を通じて、私は次の6つの変化を実感した。

① 自己理解が深まった

頭の中のもやもやを言葉にすると、自分の感情や価値観が明確になった。思っているだけでは思考は整理されず、澱のように心に沈む。ネガティブな事柄も書くことで客観視できた。

② 日常が新鮮に見える

小さな出来事が「ネタ」となり、世界が面白く感じられるようになった。

③ 人との関係が豊かになる

考えを整理して書く習慣は、会話や接客の場面でも役立ち、コミュニケーションが深まった。

④ 決断が速くなる

迷いごとを書き出すことで優先順位が整理され、行動が早くなった。

⑤ 自信が育つ

課題を出し続け、合格や天狼院HPに掲載という成果を得ることで、「できる」という感覚が積み重なっていった。

⑥ 想いを伝える

私は亡くなった両親や義父の話を度々書いているが、書くことであらためて故人を深く思い「あの時こんな気持ちだったのでは」と新たに気づかされることも多い。

戦中戦後に力強く生きたその人生を、記事を残すことで家族だけでなく多くの人に伝えたいとも思った。

うまく伝えられたか自信はないが、そんな世代がいて今があることをわかってほしい。こんなところにも「書く」ことの意味はあるはずだ。

書くことは特別な人だけの体験ではない。

誰もが同じ変化を手にできるし、どこででもできる。

PCやスマホのメモアプリに思いついたことを入力しておいて、あとから文章をまとめてもいいのだ。

時間がないと嘆く人も、気が付いたら1時間もスマホをダラダラ見ているなんてことはあるはず。そんな時間を利用しない手はない。

あなたの当たり前は誰かの宝物になる

──文章が紡ぐ共感の力

もうひとつ、大切な気づきがある。

それは、自分にとっては取るに足らない日常が、他の誰かにとっては宝物になり得るということだ。

たとえば、私の夫は面白い男でネタに事欠かない。亭主関白で家事ゼロだった夫が、いかにして「家事ヤロウ」に変わっていったかは何度も投稿し、読んでくれた多くの方から共感の声を頂いた。

夫とのやり取り、両親の思い出、孫との小さな会話──ありふれた日常でも書くことで、誰かの心に届けることができた。どんなに拙くても言葉にすることで誰かに伝わったのなら、それがたったひとりでも私は嬉しい。

自分や家族の「当たり前」は他のひとの「当たり前」ではない。つまり「書くことがない」と思っている人ほど、実はネタの宝庫を抱えているのだ。

さらに言えば、「書くこと」は仕事にも直結する。会社員であれば企画書やプレゼン資料の説得力が増し、採用されやすくなる。個人事業主やフリーランスなら、お客様に向けたSNS投稿や広告文がより効果的になり、仕事の広がりにもつながる。つまり文章力は、日常を豊かにするだけでなく、仕事を前に進める大きな武器にもなるのだ。

──あなたの当たり前は、誰かの心を照らす光になるかもしれない。

未来のあなたへ

──最初の一歩は小さな勇気から

かつての私も「文章なんて書けない」と思っていた。だが、一歩を踏み出したことで、世界の見え方も、人との関係も、自分自身のあり方も変わった。

ライティング・ゼミは、ただ文章術を学ぶ場ではない。毎週の課題、講師からの丁寧なフィードバック、仲間との切磋琢磨──その環境が、自然に「続ける力」を育ててくれる。

未来のあなたが、自分の言葉で誰かの心を動かす日を想像してほしい。その文章は、誰かの背中を押すかもしれないし、誰かの一日を明るくするかもしれない。

何よりあなた自身の日々を豊かにするだろう。

その最初の一歩は、思っているより小さい。「やってみよう」と心の中でつぶやき、ライティング・ゼミの申込みボタンを押すだけだ。

もし不安なら天狼院のスタッフに納得いくまで質問すればいい。誰もが自信をもって答えてくれるだろう。

私はそこで、新しい扉を開いた。さあ次は、あなたの番。

≪終わり≫

📌 あなたも“書くひと”に──ライティング・ゼミのお申し込みはこちらから