高3男子、「好き」のその先、確かめてみる?

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

記事:由紀 みなと(ライティング・ゼミ7月コース)

ひとり旅から帰ってきた息子がぽつりと言った。

「好きなことが見つかったら、それでいいのかな?」

息子よ、どうした? 理由を聞いてみた。

「いや、将来とか進路って、好きなことから入るのが王道なのかなと思ってさ」

高3の息子は大学受験とは無縁だ。

一貫校の内部進学なので偏差値との戦いもない。

そのせいか、みんな「これが好き!」に燃えている。

本気でオリンピックを目指しているクラスメート、起業すると言っている子もいる。

息子も何か思うところがあったのかもしれない。

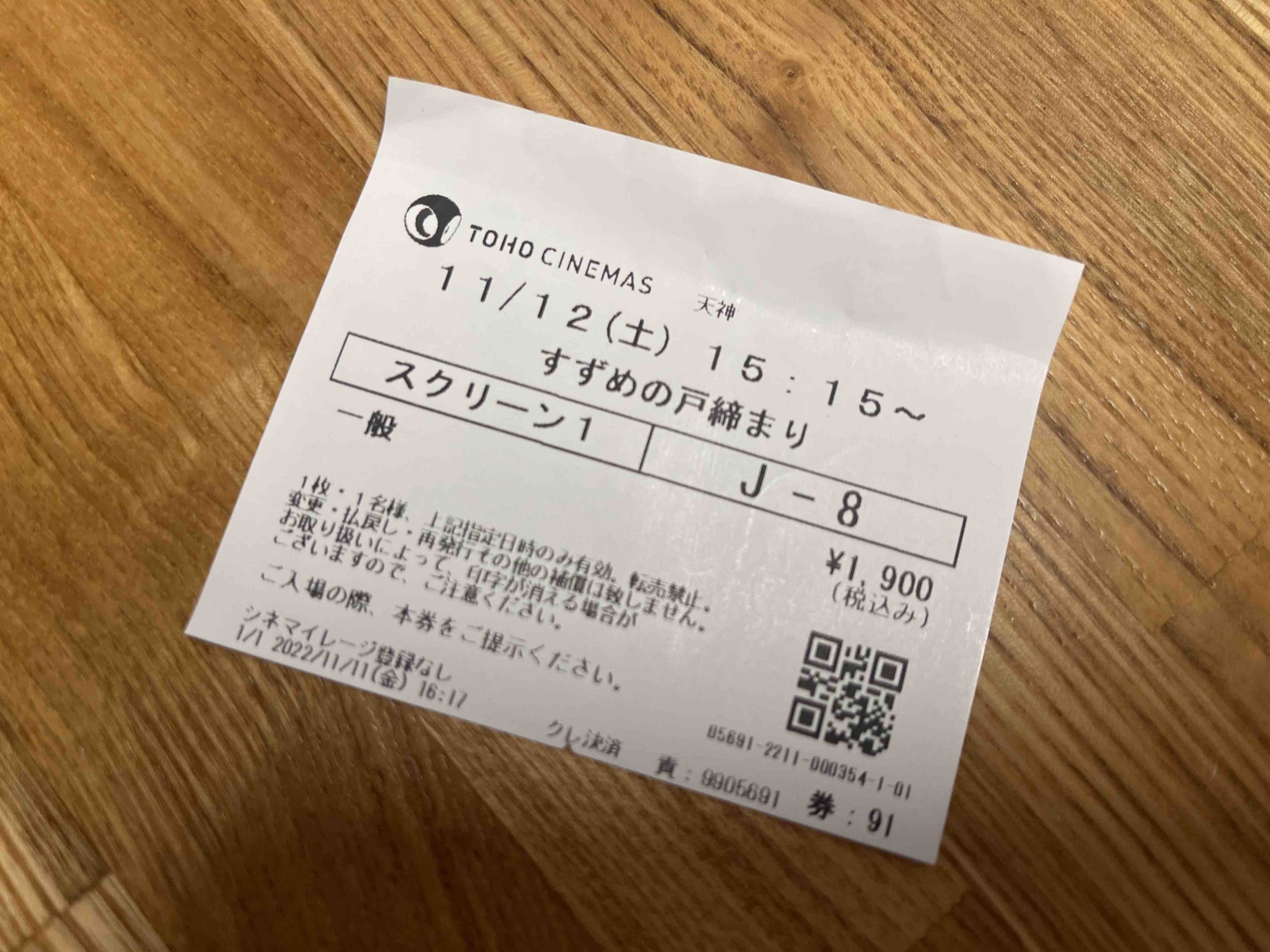

息子は軽音楽部に所属し、バンドを組んでベースを弾いている。

文化祭でパフォーマンス盛りだくさんで演奏する姿は母から見れば十分かっこいいが、

本人に言わせると「演奏が下手なのをパフォーマンスでごまかしてるだけ」とそっけない。

ベースを弾くのは好きだけど、「楽しいからやってるだけ」と肩をすくめる。

好きなことはある。だけど、それでいいのか。

息子の問いは、思いがけず私自身の過去とつながっていった。

20代の頃の私の「好き」は中国語だった。

きっかけは香港映画でパイナップルの缶詰を食べ続けていたアジアの大スター金城武さん。

金城さんのちょっとくぐもった声のセリフを「字幕なしで理解したい!」と強烈に思った。インタビューの内容をそのまま受け止めたい。なんなら私がインタビューしたい。

そんな野望を胸に中国語の勉強を始めた。

この感じは、息子が初めてベースを弾いたときのドキドキに似ているかもしれない。

指先で弦を弾き、アンプを通して重低音が響いた瞬間。胸が高鳴る。

それが「好き」の始まりだった。

私は「10年後に金城さん主演の映画の字幕翻訳をする」と目標を立てた。

英語通訳をしている先輩には「そんなに甘くない」と言われたが、全く気にならなかった。

字幕翻訳家になるのは「武道館のステージに立つ」ようなものだ。

観客がいるかどうかは関係ない。

ただそこに立つこと自体に意味があると信じていた。

夢に向かって私は無我夢中だった。

縁あってちょうど元夫に中国転勤の辞令が出た。

私は喜び勇んで赴任先の北京や上海で中国語を学び、演劇系の大学に通い、古典文学を読み、水墨画に中国武術、京劇の歌を習った。

映画のエキストラにもなった。

「好き」だから続けられた。

「好き」だから諦めなかった。

色々なご縁に恵まれて6年目に通訳の仕事が舞い込み、8年目には念願の字幕翻訳を仕事にしていた。

金城さんの言葉も、そのまま聞けるようになっていた。

夢がかなった!

はずだった。

だが現実は、まるでベースに繋いだアンプがハウリングを起こしたように、不協和音が鳴り響いた。夢の世界は私の想像と全く違っていた。

通訳で頂いた仕事は、畑違いの環境問題、

字幕翻訳は、金城武さんが出演しそうな作品ではなく、ドキュメンタリーや教養番組の依頼がほとんどだった。

せっかく頂いた仕事だからと必死だった私は、締切の恐怖と「代わりがいない」プレシャーで胃が痛む日々。

報酬は中国元で現地の通帳に振り込まれたので、数字は確かに増えていく。

だが、医療費やベビーシッター代で右から左へ消えていった。

仕事が一気に増えた時期は、息子が歩き始めて目が離せない時期と重なり、昼間はシッターさんをお願いして、私は翻訳に追われていた。

シッターさんが息子の寝かしつけに歌ってくれるのは中国語の歌。

息子の寝顔のそばに流れていたのは、私のレパートリーにはない中国語の子守唄だった。

大きな案件が終わるたび、私はどっと崩れるように発病した。肺炎、インフルエンザ、扁桃腺炎……

まるで病気がご褒美だ。

そしてまた新しい案件にとりかかる。母の緊張が伝染して寝付けない息子を背中に、パソコンに向かって文字を打ち込む。

「なにやってるんだろう、私」とマスク姿で泣き笑いする。

夢がかなってキラキラしているはずが、胃薬と解熱剤と息子の抱き合わせの日々。

結局、翻訳を減らし、時間が決まっている中国語講師に転じた。

が、また別の違和感にぶつかった。

生徒さんの多くは「資格のため」「転勤準備」「なんとなく」

もちろんどれも大切な理由だと理解している。

けれど、私が金城武さんに恋い焦がれて中国語をむさぼった熱量とは、言い表せない温度差があった。

「好き」を仕事にすると、こういうすれ違いもあるのか。

そんな経験を胸に、改めて息子の問いを考える。

「好きなことが見つかったら、それでいいのかな?」

私は迷った。

「好きなことを大切にしなさい」と言いたい気持ちと、「現実は甘くない」と釘を刺したい気持ち。

けれど思い返せば、中国語に夢中で、ご縁に導かれていたあの頃は、確かに幸せだった。

北京の下町食堂で注文が通じた日の感動。

初めて通訳料を受け取ったときの喜び。

翻訳で自分の名前がクレジットに出たときの誇らしさ。

あれは私にとって確かに「武道館のステージ」だった。

観客はいなくても、まちがいなくスポットライトを浴びていた。

通帳の残高は医療費とシッター代で消えたけれど、やさしいシッターさんの子守唄は今も耳に残っている。

あそこだけ妙に中国語の英才教育だったなぁ。

私も睡魔に襲われるあのまんまるい歌声も、仕事のノイズもトラブルも含めて、全部が私の中の中国語だ。

だから、息子よ。

「好きなことが見つかったら、それでいいのかな?」

母の答えはこうだ。

「それでいい。でも、それだけじゃない。」

「好き」は最初の弦。

「夢」は武道館のスポットライト。

「現実」はアンプのハウリングや弦が切れるハプニング。

全部ひっくるめて君の奏でる音楽だ。

もちろん、武道館に立たなくてもいい。

大事なのは、自分をどう鳴らすかだ。

母さんの今の「好き」は、ベースを弾く君をニヤつきながら眺めること。

壁が震える振動にはびっくりするけど、今や最高のBGMだ。

だから安心して弾け。

安心して迷え。

そして新しい「好き」が見つかったら、その音をまた響かせばいい。

気付いたことをひとつだけ

「高3男子、好きなことがみつかったら、思い切り打ち鳴らせ。あとはご縁が待っている」

≪終わり≫