歴史がつながる瞬間に立ち会う

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

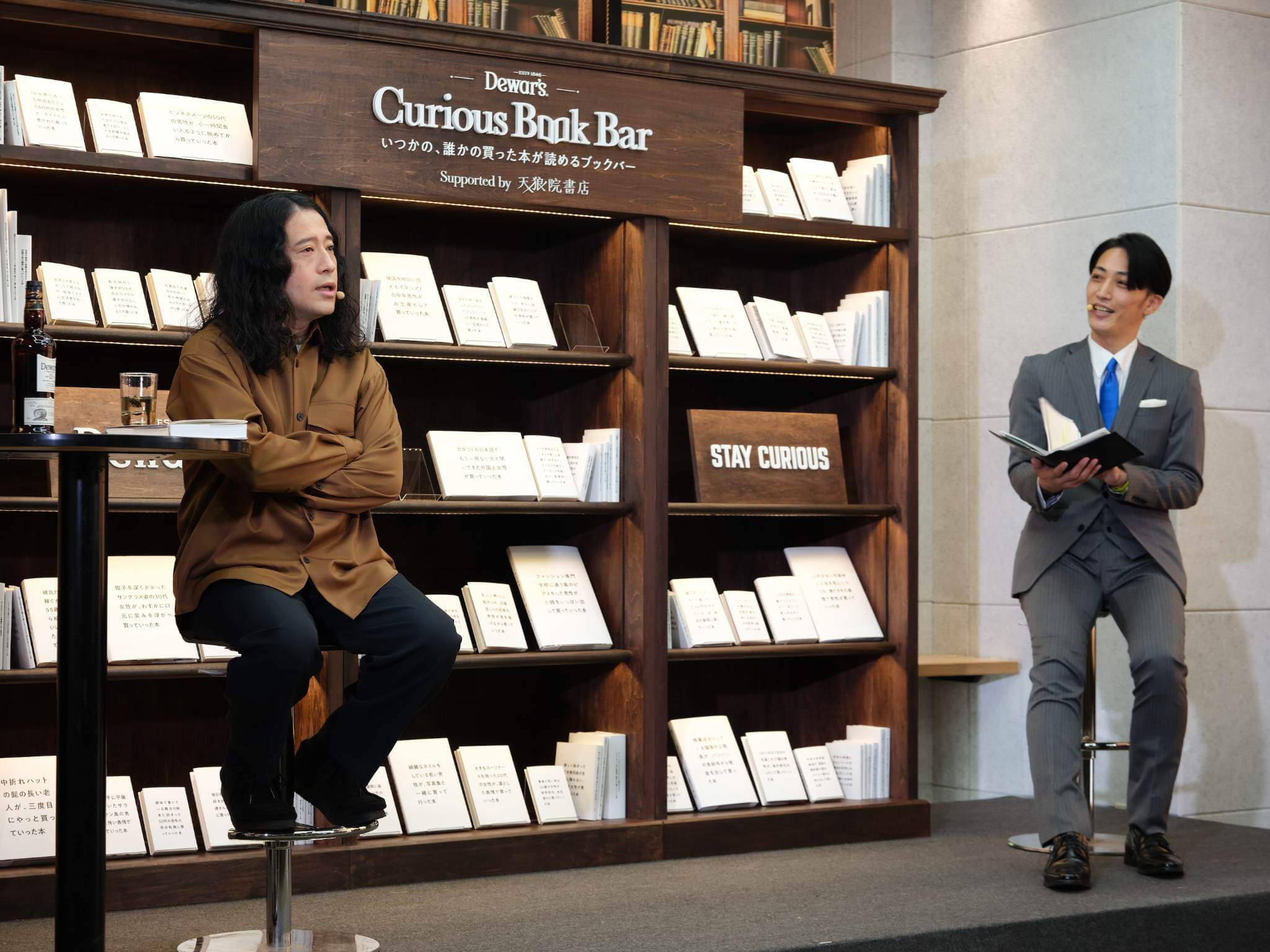

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

記事:及川佳織(ライティング・ゼミ7月コース)

父の実家は、関西のはずれの小さな集落にある。その集落では、互いの家を「屋号」で呼んでいる。こういう風習は全国各地にあるそうだ。

我が家の屋号は「せいち」である。幼い頃から、夏休みを祖父母の家で過ごし、近所の人がうちをそう呼んでいるのを聞いていた。自分の苗字が何というかをいつの間にか覚えるように、うちは苗字だけじゃなく「せいち」という名前があるのだということは、いつの間にかわかった。

屋号は江戸時代より前から、苗字のない平民が互いの家を区別するために呼び始めたのだという。まあ、あだ名のようなものだろう。それぞれの家の屋号がどんなふうに決まっていったかを調べてみると、家のある場所の特徴とか、その家の仕事とか、家の成り立ちとかで決まったようだが、中には、呼び始められた頃の当主の名前がきっかけになったものもあるそうだ。

そうすると、「せいち」は「せいいち」かもしれない。父の名前に「清」の字が入っているので、「清一」か「清市」かなと想像してみる。代々、ある一文字を長男の名前に使うというのはありうる話だからだ。ちなみに、隣の家の屋号は「もざえもん」である。たぶん「門左衛門」だろう。

私は、自分では屋号を使ったことはない。慣れなかったし、使うのは恥ずかしかった。屋号は関西弁で話す人が使わないとヘンだという感覚もあった。子どもながらに、屋号の風習はその土地のもので、よその人間が使っていいものではないと思っていたのかもしれない。

でも、屋号で呼び合う風習は好きだった。関西弁の、母音の強い、柔らかい話し方で屋号を呼び合っているのを聞くと、なぜかふわっとした気持ちになった。それは、田舎で過ごした時間が幸せだったからに違いない。時が止まったような、文明から取り残されたような、ひなびた集落で過ごす夏休み。畑に生っているスイカを井戸で冷やし、庭で取ったミョウガを薬味にそうめんを食べながら、「もざえもんへ行ってくるわ」などと言っている祖母の声を聞いていた。

祖父母は、女ばかり5人の孫の中で、長男の長女である私を特別扱いして可愛がってくれていた。東京で家庭を持った父が実家に帰り、その後は長女の私が家を継いでくれればと祖父母は願っていたに違いない。父は最後には実家に帰ったが、私は結婚して家を出てしまった。「せいち」の人間ではなくなったのだ。そして、田舎に帰ることもほとんどなくなってしまった。

しかし、それから10年、20年たち、祖父母が亡くなり、実家へ帰って祖父母を見送った父と母も亡くなった。夏休みを過ごした古い家は空き家になり、さらに数年たつと倒壊する恐れがあるとのことで、処分しなければならなくなった。そこで、ある年の夏、私は仕事を休み、妹は子どもに幼稚園を休ませて、久しぶりに一緒に父の実家へ帰った。

住む人がいなくなり、荒れた家は寂しかった。畑も、嫌になるほどミョウガが自生していた庭も、草が伸び放題だった。妹と2人であれこれと手配をし、子どもを遊ばせながら、その家の最後の数日を過ごした。

ある日の夕方、散歩をしていた時である。向こうから歩いてきた中年の女性が、妹の子どもに気づくと、立ち止まり、目を丸くして言った。

「あらまあ、どこの子?」

日本の田舎がどこもそうであるように、集落の中ではどこの家に子どもがいるとかいないとか、何歳だとか、どこの学校に行っているとか、お互いに知り尽くしている。まして、少子高齢化が進む中、見たことのない子を見かけたら、驚くのは無理もない話だ。

妹はうちの苗字を名乗った。するとその女性は、

「まあ、せいちの子?」

と言ったのである。

いきなり、ふわっと柔らかい空気に抱きすくめられたような気がした。なんと懐かしい。まだこの屋号を覚えている人がいるのか。まだ使っている人がいるのか。

妹も心なしか噛みしめるように「はい、そうです」と答えた。きっと私と同じように、近所の大人が屋号で呼び合っていた昔のことが思い出されたのだろう。

その女性は今度は目を細めて、「そうなの、可愛いねえ」と言って立ち去っていった。

遊びながら歩く子どもたちと一緒に、妹と黙って歩いた。なんだかふわふわした気持ちだった。

「せいち」という屋号で呼ばれることはもうないだろう。きっと、これが最後だ。家も取り壊されてなくなってしまう。いつから続いていたのかはわからないが、我が家に続いてきた歴史が終わる。うちが「せいち」だと知っているのは、私と妹で終わりなのだ。

でも。さっき会った女性は、妹の子どもを「せいちの子」と言ってくれた。子ども自身にそれを言うことはないだろうし、それをわかっているのは私と妹で終わりなのだけど、最後の数日で、「せいち」の歴史は妹の子どもにつながったのである。

はしゃいでいる「せいちの子」を見ながら、ふわふわした気持ちで歩いていた。

《終わり》

***

この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00