「養生」は親孝行だった——ガンダムで読み解く、人間の進化と調和

*この記事は、「ハイパフォーマンス・ライティング」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

【2025年6月開講】目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」〜たとえどんなに上手くとも、効果がなければ意味がない。〜

記事:和田 千尋(ハイパフォーマンス・ライティング)

憧れの「ニュータイプ」

多くのファンを持つアニメ「機動戦士ガンダム」。

見たことがある?との問いには多くの人が、「ある」に☑をつけるはず。

そこに出てきた「ニュータイプ」という人類の型に正直憧れを抱いていた。

いきなりモビルスーツに乗ってスムーズに操縦ができたり、通常ではとらえられないような遠くにいる相手を見つけられたりするのだ。

ガンダムでの「ニュータイプ」の人間とは、宇宙に適応し変革を経た新人類のことだ。宇宙という「過酷な生活環境」で、人間の大脳皮質のなかの眠っていた大脳細胞が覚醒して、空間認識能力や周辺環境等への理解・識別能力が高まったタイプの人間が誕生したとされた。この設定は、進化心理学の観点から見れば「環境変化への適応による知覚拡張(perceptual expansion)」なのだそうだ。

貝原益軒の驚くべき長寿

『養生訓』の著者である江戸中期の儒学者・貝原益軒(かいばらえきけん)は、80歳を超えてもなお筆を執ることができた。人が平均50歳前後で生涯を終える時代に、益軒はその2倍近く生きたのだ。彼の長寿そのものが、『養生訓』の実践的なエビデンスとなっている。

『養生訓』は、健康で長生きするための具体的な方法や精神論が述べられている本だ。その中でも有名なのが「腹八分目」「欲を抑える」という教えである。

満腹より腹八分目の方が健康に良い、欲ははほどほどに、などと言われると、1つの疑問が自然と浮かびあがってくる。

本来「欲」というのは生きるために必要なものだ。——なのになぜ人間は、その欲を限界まで満たすと体が悪くなるように作られているのか。

ある程度は欲に任せるが、一定量を超えると害になるとは、なんとも無理ゲーな話だ。

お風呂の給湯システムのように、適量になると、欲望自体もとまればいいのに。現実はちっとも合理的ではない。本能が、健全に生きるための邪魔をしている?

神様の設定ミスか!?

いや答えは明白だ。

食欲を代表として語ると、人間の体は「飽食」ではなく「飢え」の時代に適応して進化してきたからだ。

狩猟採集の時代、食べ物は常に不足していた。明日食料が手に入る保証などなかった。だからこそ、見つけたときに“できるだけ食べる”本能を持つ個体が生き延びた。

我々は皮肉な時代に生きている

まさに我々は皮肉な時代に生きている。

冷蔵庫がいつでも満たされ、スーパーが24時間開いている現代では、“食べたいだけ食べる”という本能が暴走しやすい。進化のロジックが、現代社会の利便性に追いついていないのだ。

その結果、私たちは本能に従うほど不健康になるという、皮肉な時代に生きることになる。

「もっと食べたい」など「もっと」という欲求は、生命をつなぐための強力なプログラムだった。

しかし現代において“食べすぎ”は、害をなす——いわば環境とのミスマッチである

頑張り続ける自分の身体

体は常に、外界の変化に対して一定のバランスを保つように働いている。これを「ホメオスタシス(恒常性)」と呼ぶ。

たとえば、食べすぎると血糖値が急上昇し、体はそれを下げようとインスリンを分泌する。

けれど満腹を繰り返すと、この調整機能が疲弊し、糖尿病や肥満を引き起こす。

つまり、“食べすぎるたびに”体は必死で均衡を取り戻そうとしているのだ。

これは食だけの話ではない。

現代の欲望全般——スマホ通知の刺激、過剰な労働、睡眠不足、情報の摂取過多。

いずれも「もっと、もっと」と満たしすぎることで、体内のリズムが乱れていく。

ホメオスタシスは自然のリズムと共鳴するように働くが、人間の欲がそれを追い越すと、身体は修復に追われ続けることになる。

結果として、慢性的な疲労、気分の不安定、免疫低下などが生じる。

「腹八分目」は単に胃袋の話ではなく、体全体のバランスを守るための知恵でもある。

脳が仕掛ける欲望のループ

脳科学の観点から見ると、欲望とはドーパミンという神経伝達物質によって駆動されている。

ドーパミンは「快楽」そのものではなく、「報酬を期待する興奮」を生み出す物質だ。

つまり、「食べる」「買う」「見る」その瞬間よりも、「次はもっと」と期待しているときのほうが脳は強く反応する。

これは進化的には、生き延びるために役立つ仕組みだった。

しかし現代社会では、SNSの通知・コンビニの新商品・動画の自動再生など、脳のドーパミン回路を刺激する要素が至る所に散りばめられている。

結果、私たちは「満たされたい」というより、「刺激されたい」状態に陥っている。

その状態では、どれだけ欲を満たしても真の満足感は得られない。

『養生訓』が説いた「欲を節する」という教えは、このドーパミンの過剰反応を抑え、脳のリズムを整える行為だ。

近年の研究でも、「軽い空腹」や「断続的な断食」が細胞の修復を促進し、寿命を延ばすことがわかってきた。

オートファジーと呼ばれる仕組みが活性化し、体内の古いタンパク質を再利用するのだ。

つまり、“食べすぎない”ことは単なる節制ではなく、生命をリフレッシュさせるリズムの再起動だという。

満腹は一瞬の安心をくれるが、少しの空腹は持続する活力を生む。

腹八分目の心地よさを感じたとき、体は代謝のリズムを最も安定させる。

血流が穏やかにめぐり、消化も整い、思考も澄んでくる。

「足りない」という余白があるから、体も心も次のエネルギーを生み出せる。

「ほどほど」で生きるという進化

これらを踏まえると、人にとって“足るを知る”とは、進化した知性の証といえる。

本能のままに満たすことは簡単だ。

だが、「まだ少し足りないほうが心地よい」と感じる感性を持つこと。

それは、環境を読み、自分を制御する高度な適応能力といえる。

『養生訓』で説かれた「欲を抑えよ」は、単なる禁欲主義ではない。

むしろ、「欲」が人を動かす原動力であることを理解しつつ、その方向性を自然に調和させようとする姿勢がある。

「欲」を進化させる

それらを踏まえると、人間が次の段階へ進化する道は、欲を「調和させる」のだということになる。

すなわち現実世界で現れる「ニュータイプ」は

「食べたい」から「味わいたい」へ。

「持ちたい」から「分かちあう」へ。

「やりたい」から「調和する」へ。

これらを心地よいと感じるようになった人間かもしれない。

「欲」を成熟させることが、今後我々が健康に生きるための「進化」となるのではないか。

そうしてやっと、人間は身体と心を一致させることができる。望むがままに突き抜けても、寿命を損なわない存在となるのだ。

しかし、である。貝殻益軒が著したのは養生の「訓」だ。心優しい指南書ではない。このような変換が楽にできるとは、彼も思ってはいないはずだ。

世界の中にはまだ、生存環境が厳しく、お腹いっぱい食べられない人たちもいる。そちらの対策が急務であることは言うまでもない。

ただそうでない環境に生きる私達は、未だ追いついていない“心の進化”を、自ら起こす必要がある。そうでなければ、今後健全に生きていくことができにくい時代になっていきている。

今生きている我々が、自身の制御を実践し、それが今後当たり前となるよう変えていく。

貝原益軒は『養生訓』通じ、その実現を未来の人類に託しているのかもしれない。

インフィニティ∞リーディングでの特別な検証

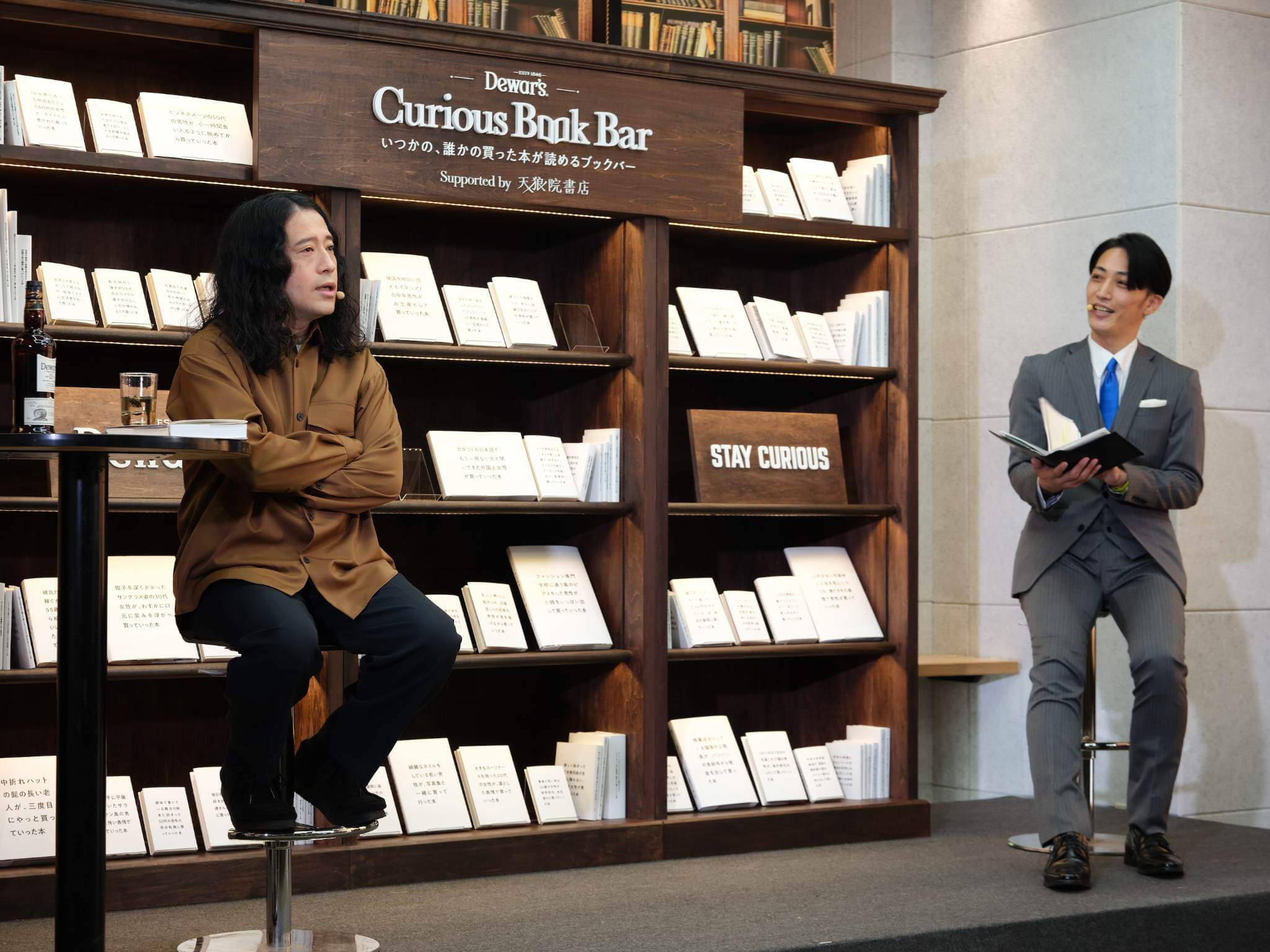

「養生訓」について知ったのは、天狼院書店の読書会“インフィニティ∞リーディング”に参加したからだ。

インフィニティ∞リーディングとはAIを用いた読書会だ。AIが本に関する情報を多角的に収集し、分析したものを読むことで、実際に読むより、はるかに内容がはいってきやすい。またその時出た疑問にもAIが即座に答えてくれるため、深いところまで踏み込むことができ、多くの学びを得ることができる会だ。

インフィニティ―∞リーディングの課題本は、毎回その時節に必要な本を、三浦崇典氏がセレクトしている。三浦氏は天狼院書店店主であり、講座のナビゲーターでもある。

140歳まで生きるという目標を掲げ実践している三浦氏が、今回講座の中AIをつかって検証したことがある。過去にインフィニティ∞リーディングで読み込んだ数々のウエルネス系本の中の有効なエッセンスが、養生訓と一致しているのか、というものだった。結果は「一致している」だった。300年以上前に書かれた本にもかかわらず、現代にも通じる内容となっていることに驚かされる。

養生は親孝行に通ず

『養生訓にはこう述べられている。

「人の身は父母を本とし天地を初とす」。

そなわち自分の身体を大切にすることは、天と地に感謝をすることであり、親孝行にも通じるという。

単なる健康論や長寿法を超えた、倫理的・道徳的意味を有する、儒学者ならではの発想だろうが、なるほど!という思いがある。

養生することは自分のための節制でありながら、思いやりの表現とすることもできるからだ。

想像してみてほしい。自分の子供が腹八分目で食事を終えたとする。その理由で

「養生は親孝行っていうからね」

なんて優しく言われとしたら……ちょっと舞い上がってお小遣いなどはずみたくなってしまうのではないか(子供のほんとうのところは知らないが)。

親に感謝など、したことないアナタ(あ、私も)、面と向かって「ありがとう」は言えなくても、養生だったらできそうだ。

親孝行だと思うことで、養生する度に親に想いを馳せることになる。私が親なら(親だけど)想い出してもらえるだけでもちょっと嬉しい。

感謝するという姿は、単なる倫理的美徳ではなく、幸福感を持続的に高める心理技法でもあり、やはり自分にメリットとして跳ね返る。

現代と違い、江戸時代は家長制度や親に従うのが一般的だった時代である。「養生は親孝行」という思想は、養生に価値だけではなく、意義も与えてくれ、当時の人の心を大きくつかんだに違いない。

「気」を語らずして、養生は語れない

養生訓の中に「未病」と言う概念がある。病気になってから治すのではなく、病気になる前から. 対処するという考え方だ。

なんとなく不調という状態から、実際に発病し、病名がついてしまうと、対処のベクトルが、投薬や治療などの外圧に変わる。

よく効く薬は短期間で苦しみがとれるため重宝であるが、その効果に少しばかり怖くなることはないだろうか。塗・貼り薬以外はいったん体に取り入れてから患部におくられるため、関係ない部分も薬の作用にさらされる。

その結果が副作用となって表れることがある。

未病であれば内省によって回復することも多い。体に負担なく健康状態をつづけるためには、あきらかに発病前に対処することが有効である。

その際の目安となるものの1つが「気」である。

「養生の術は先(まず)心気を養ふべし。心を和(やわらか)にし、気を平(たい)らかにし……」など『養生訓』のなかには「気」という概念が出てくる。

現代人にとってどうだろうか。「気」に対しては観測・操作可能な実体として定義・測定できないため、科学的方法で検証できないという批判的な主張がある。「気」という言葉を聞くと、「見えない力」「オカルト」「スピリチュアル」と感じてしまう人がいるのも事実だ。

けれども「気」は、そんな超常的なのだろうか。

意識してみると、元気・勇気・雰囲気・殺気・気になる、気がする……など、「気」に関わる言葉は日常的に身近に使われていることに“気”がつく。

「気」について悪い認識があれば、「養生訓」の実践にマイナスになりはしないかと“気”になった。

自分自身は、「合気道初段」というカツカツ履歴書に書けるような資格をもっているため、学生時代より「気」という概念は結構身近にあった。合気道とは簡単にいうと、相手と「気」を合わせ、向かってくる相手の力を利用して技をかける武道である。理念は「相手と争わず、力を合わせて調和する」であり、自分から攻撃する技はない。そのため優劣を分ける試合がなく、武道館での大会で披露されるのは演舞といわれる型である。現在世界でも140ゕ国以上に広まっている。

生活に根ざした“氣”

「気」とは古代の人々が観察できる範囲で世界と身体を理解しようとした、きわめて合理的な概念だと考える 。

たとえば古代中国の自然哲学では、すべての現象を「気」の濃淡や動きで説明していた。雲ができるのも、風が吹くのも、体が熱をもつのも、「気が動く」「気が滞る」という言葉で整理した。

「気」は自然科学が未発達だった時代におけるエネルギー論・物質論の原型だったといえる。

また、緊張して呼吸が浅くなったり、怒りで体が熱くなったり、悲しみで胸が重くなったりする。こうした“体の変化”を、現代医学ではホルモンや自律神経で説明するが、古代の人々にはそんな用語はない。

そこで使われたのも「気」という概念だった。

• 息が浅くなれば「気が詰まる」

• 元気が出れば「気が満ちる」

• 不安になると「気が乱れる」

これらは決してオカルトではなく、身体の実感を言葉で捉えるための“身体知”だったと言える。

近年では、「気」を物理的なエネルギーとみなすのではなく、身体・意識・環境の相互作用モデルとして再評価する研究が進んでいる。

たとえば心理学の研究では、気功中の「気の流れを感じる体験」と「フロー状態(flow)」が非常に似ているとされ、注意・呼吸・運動・意識集中が統合されたときに、自己と環境の境界が薄れるように感じる現象が生じると報告されている。

また前述のように中国語・日本語・韓国語の中で、「気」は様々な日常表現に使われている。

「気が合う」「気を使う」「気を抜く」「気立てがいい」「気迫」「気配」――。

これらはいずれも「エネルギー」ではなく、意識や空気感をとらえる感覚だ。

それらは決して信仰や霊感の話ではない。また西洋で「エネルギー」や「aura(オーラ)」と呼ばれるような概念よりも、はるかに生活に根ざしている。

科学は“見えるもの”を説明する、「気」は“感じるもの”を説明する

科学は「見える現象」を定量的に説明する。一方で「気」は、人が感じる体内外の微妙な変化を、主観の言葉で体系化したものだ。つまり、科学と気は領域が違うだけなのだ。

科学が扱うのは客観的現象。気が扱うのは主観的現象。どちらも人間の世界を理解する方法であり、優劣はないと言える。

現代人は情報過多・思考偏重の生活を送る中で、自分の身体の声を聞く力が弱くなっている。呼吸が浅いことに気づかない、疲れても休まない。

そうしたときに「気」という言葉を使うと、自分の内側に注意を戻すことができる。

「気が滞っている気がする」と言えた瞬間、あなたは自分の体調や感情を観察している——それは立派なセルフケアだ。

「気」は、内省のツールであり、「未病」に欠かせない貝原益軒お墨付きの概念だといえる。

次回のインフィニティ∞リーディングはこちら

https://tenro-in.com/event/369509/

≪おわり≫

***

この記事は、天狼院書店の目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」を受講した方が書いたものです。「ハイパフォーマンス・ライティング」では、執筆いただいた記事をフィードバックしてもらえます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店/天狼院書店の公式noteのマガジン「READING LIFE/天狼院読書クラブマガジン」にアップされます。

【2025年6月開講】目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」〜たとえどんなに上手くとも、効果がなければ意味がない。〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00