不養生まっしぐらの私へ。貝原益軒『養生訓』からの叱咤と処方箋

*この記事は、「ハイパフォーマンス・ライティング」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

【2025年6月開講】目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」〜たとえどんなに上手くとも、効果がなければ意味がない。〜

記事:前田 さやか(ハイパフォーマンス・ライティング)

怖すぎた。終始私は、貝原益軒に怒られている気がした。

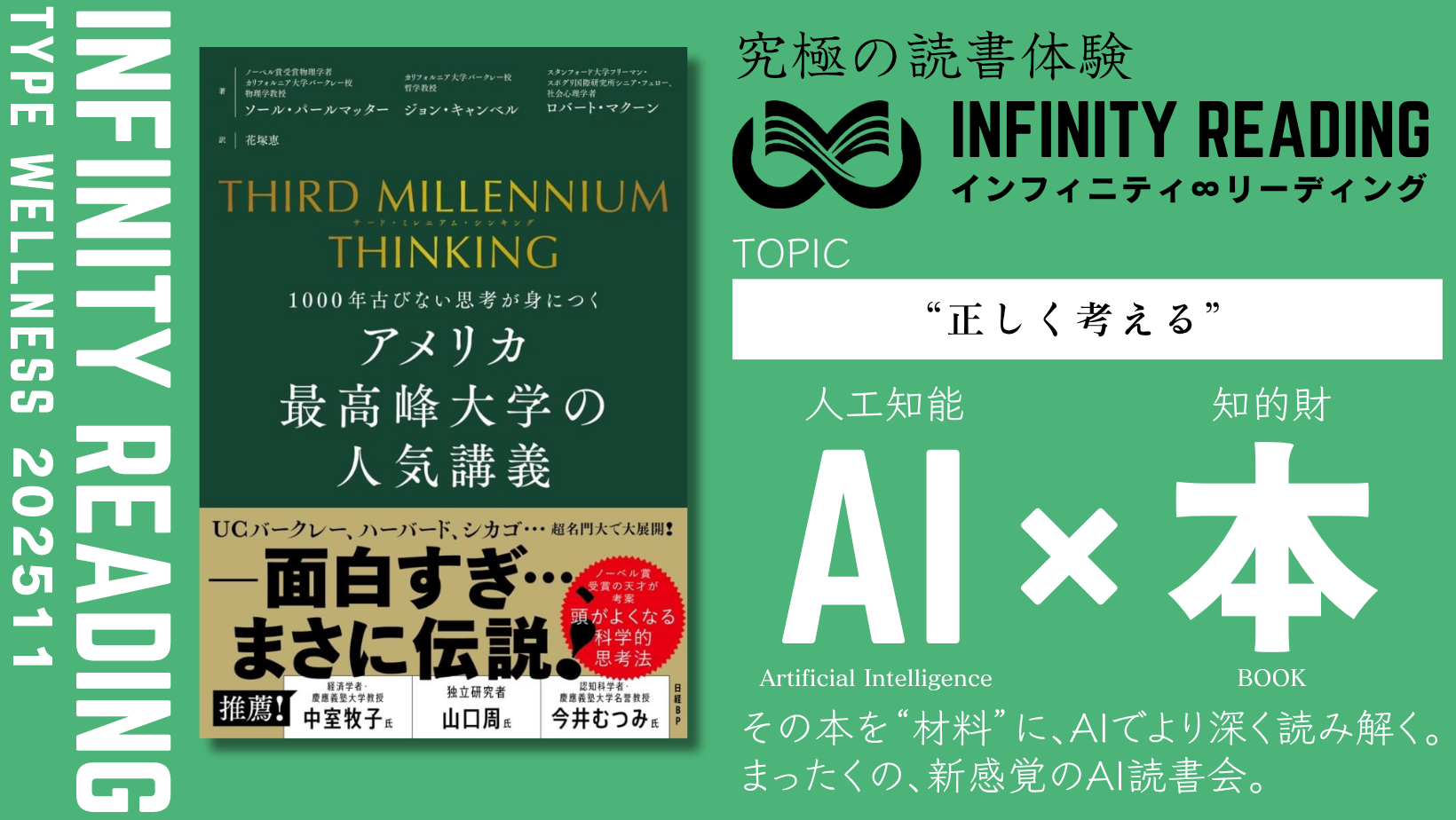

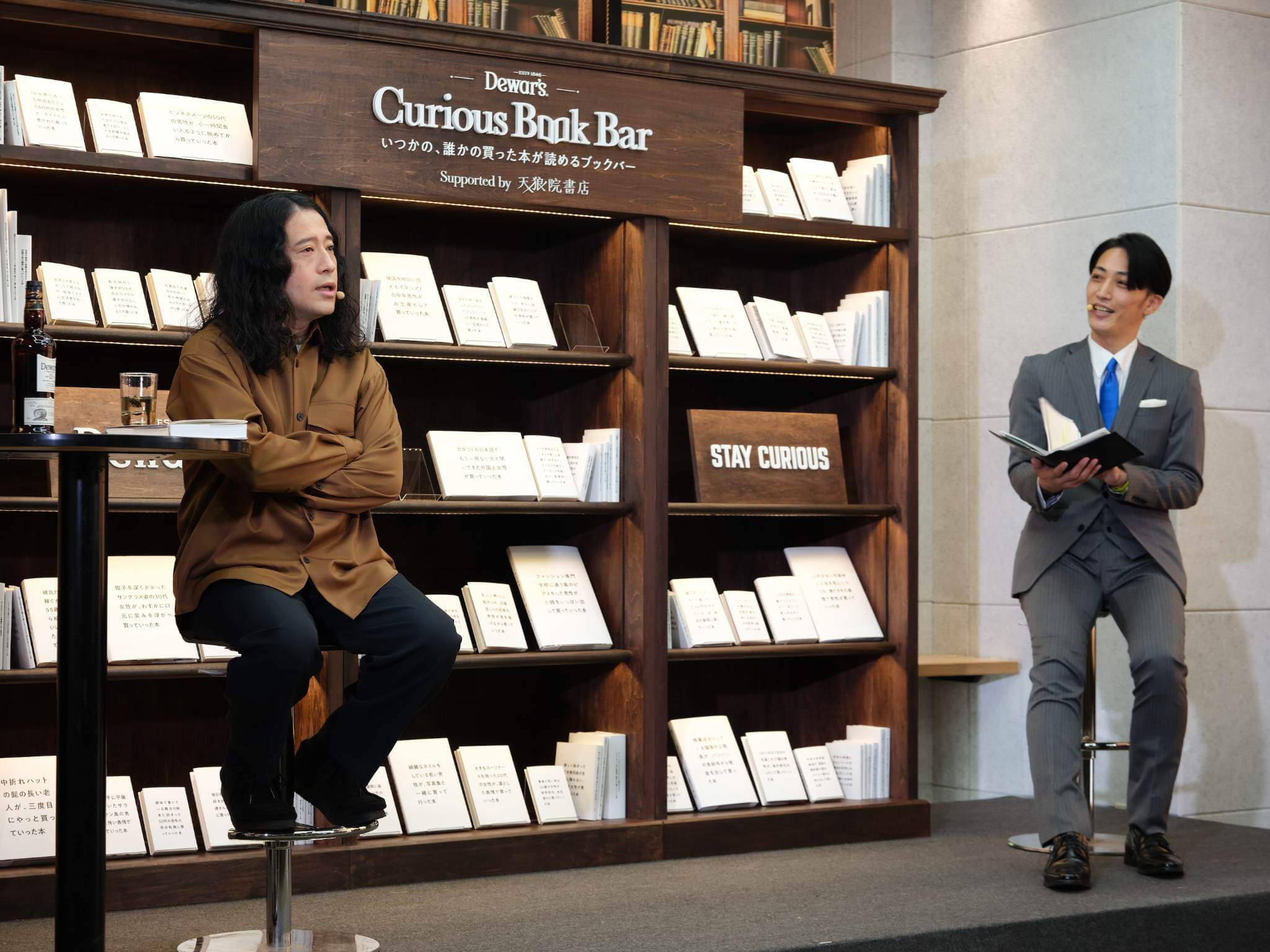

今週も私は、ネット配信で参加した。天狼院書店のインフィニティ∞リーディング。木曜夕方の日課になっている。

1、江戸時代に生まれた「最古にして最新の予防医学」

今週の課題書籍は「養生訓」である。私は恥ずかしいことに、この本の存在すら当日まで知らなかった。当然何が書いてあるのかも知らない。聞いて驚いたのは、最古にして最新の予防医学だった。

「養生訓」とは何か。

簡単にまとめると、江戸時代の日本で書かれた健康・養生に関する指南書である。貝原益軒が83歳頃書いた書物で、彼自身の長生きのために実践していたことが書いてある。

当時は40歳が寿命といわれていた。

貝原益軒が80歳まで生きていたことは、現代で言う140歳まで生きた価値になる。かなり説得力のある書物だったのだろう。この本はベストセラーになり、後世まで読まれたそうだ。

ここで『養生訓』の構成を紹介したい。実はなんと、全8巻からも成る大作である。

①総論(養生の基本姿勢)

②飲食の心得

③起居・労働・休養

④男女関係や性生活の節度

⑤言葉や心の持ちよう

⑥病気のときの心得

⑦老年の養生

⑧女性や子どもの養生

内容は医学書というより、生活全般にわたって書かれている。

2、東洋と西洋の医学を融合した先駆者・貝原益軒

インフィニティ∞リーディングが始まると、店主が言った。

「養生訓の内容って、おばあちゃんの言っていたことと同じじゃない? よく腹八分目にしろ! とか夜更かしだめ! とか言われたよね」

私には自分の生活から観察して、本にまとめていることが衝撃だった。しかも内容は現代の医学に通じることばかり。当時はAIもなく、医学書だって大した書物はなかったはず。予防医学を知るきっかけとは何だったのか?

店主がAIに質問をすると、わかりやすい答えが返ってきた。

「なるほどね。作者は福岡出身で、その後長崎へ行って、蘭学を学んでるんだ。ちょうど異人が来てる時じゃない? しかも彼は、病弱だったみたいだね。それで健康意識してたんだ」

インフィニティ∞リーディングが面白いのは、作者を丸裸にするところ。

「本を読むなら作者を知れ」と毎回言われている気がする。作者の歴史を知ると、作品が生まれた理由まで見えてしまう。私には新しい読書の楽しみ方だ。

「ファウスト」を読んだ時は、ゲーテを丸裸にした。ゲーテはお金持ちの家の出で、要職につきながら作家活動をしていた。「国宝」では、作者が歌舞伎舞台の黒子までして作品を書き上げた話もあった。

貝原益軒を丸裸にしてみると、私は怖いと思った。

蘭学と出会う前、幼少から読書を好み、15歳頃から京都に遊学していた。そこで朱子学・易学・詩文などと共に漢方医学を学んでいる。しかも日本漢方学を大きく変えた曲直瀬道三の流れを組む医学を学んでいた。

西洋医学、東洋医学のスペシャリストから学んでいたなんて。羨ましい。

私は医師をしている。西洋医学の知識は、大学で最初に学んだ。東洋医学の授業はあったが、数時間だ。大半を西洋医学に当てた。でも現場へ出ると、漢方薬で症状が改善する患者さんをよく見ている。やはり両方を学んで一人前だ。でも私はまだ、東洋医学の知識が浅い。

私は貝原益軒からまた、叱られている気がした。

「君、まだまだだよ」

「すいません」

思わず謝りたくなった。

彼を怖いと感じたのは、自分で予防医学をちゃんと実践していること。

「医者の不養生」なんて言うくらいだ。医師も病気になる。

私自身、患者さんには「バランスのいい食事を摂りましょう」とか、「間食はやめましょう」とか言っている。

でも自分はどうか?

“食べてはいけない”と思っても、ついファーストフードを食べたり、ついお菓子を食べたりしてしまう。自分の予防医学は、正直実践できていない。

情けない。人に厳しく、自分に甘すぎる。

本気で反省した。

3、最新医学と『養生訓』──そしてドラクエ攻略の方法まで

読書会が進むにつれ、私は更に恐怖を感じた。

彼が書いた内容は最新医学と一致しているのだ。彼は未来の医学書を読んでいたのではないかと思ってしまう。

実は未来が、彼には見えていたのか?

貝原益軒の言葉と現代医学の解釈をいくつか例を挙げてみる。

- 食と心:「過食は心を乱す」=腸内環境とメンタルの関係(セロトニン・腸脳相関)。

- 怒りと消耗:「怒ると気を傷る」=コルチゾール過剰による疲弊。

- 睡眠リズム:「早寝早起き」=サーカディアンリズムの安定。

- 便通と健康:「大便小便は滞らせるな」=腸内環境の重要性。

- 忍耐と節制:「何事も過剰は良くない」=生活習慣病予防。

例えば人間は、幸せホルモンと呼ばれる、“セロトニン”を作っている。実は1930年代(昭和初期)にセロトニンが、腸から分泌されていると発見された。しかし益軒は、江戸時代で“腸と脳は繋がっている”と気づいていたようだ。

彼は実体験で感じていたのだろうか?

メンタルが崩れると、腸内環境が悪くなることに。

また私が驚いたのは、彼が「怒るな」と言っていたこと。怒りが人を疲れさせるのだ。怒るとコルチゾールと呼ばれるストレスホルモンが出てしまう。血糖を上げたり、体の炎症を起こす物質が出てしまう。無駄に血圧も上がり、結果的に消耗させるのだが、既に益軒は指摘していた。

私は読書会で気づくことがあった。「何事も過剰は良くない」と彼は繰り返し説いていた。食べすぎ、飲みすぎ、寝すぎ。誰もが知っているけれど、なかなか守れないことを戒めている。つまり養生とは忍耐であり、日々の小さな選択の積み重ねであると益軒は語っているのだ。

読書会の途中、店主がお馴染みの爆弾発言が炸裂した。

「『養生訓』ってさ、ドラクエ(ドラゴンクエストの略)のマジックポイント(MP)みたいだと思わない? いざという時のために、エネルギーを残しておく方法なんだよ」

私は思わず笑ってしまった。確かに益軒は「気を使い果たすな」と言う。これは現代で言えば“エネルギーマネジメント”そのものだ。ドラクエでMPをゼロにしたら呪文が使えないように、私たちも気力や体力を使い果たしたら何もできなくなる。

『養生訓』とは、“余力を残して生きる技術書”なのだ。

私自身、余力を持って生きることが苦手だった。元気なときほど頑張りすぎて、気づけば燃え尽きる。大学生の頃、心を病んだのも、まさに“気を使い果たした”結果だった。今にして思えば、あのとき『養生訓』を読んでいたら、少しは違ったかもしれない。

益軒は「休むこと」も重要視している。疲れたら休む。焦らずに気を養う。それが“養生”だ。現代の私たちは、休むことを怠けと感じてしまうが、益軒に言わせれば「休むは生きる一部」である。

昔の人の言葉は、人間の知恵の結晶だ。本を読むことで、過去の人たちの経験を、今は簡単に手に入れられる。私は読書量が絶対的に少ない。だから自分が未熟で心を病んだ理由も納得できた。

4、益軒に叱られ、励まされた夜

読書会の間中、私は益軒に何度も叱られている気がした。

「あなた医者なんだから、もっと養生しなさい」

本当に言われたら、俯くことしかできない。

考えてみると、最近の不調は全て不養生からきている。

夜ついスマホを見ていて、寝る時間が遅くなる。甘いものを食べすぎる。切り替えができず、イライラして、お腹の調子が悪い。

すべて自分の責任だと益軒は突きつけてくる。

「病気になるのは自己責任」――彼の言葉の厳しさが胸に迫る。

『養生訓』を知ると、反省しかない。

自分の生活を見直さなければ。このままでは不養生まっしぐらだった。

しかし同時に希望もあった。『養生訓』を知れば、今すぐ生活を変えるヒントがそこにある。腹八分目、早寝早起き、怒らない、心を穏やかに保つ。どれも今日から始められることだ。最古にして最新の予防医学は、まさに現代人へのメッセージでもあった。

益軒に注意され、励まされた忙しい一晩があっという間に過ぎていった。

インフィニティ∞リーディングは本当に面白い。本を読むだけでなく、作者を「丸裸にする」ことで、作品の奥深さが見えてくる。益軒という人物を知ったとき、私は強烈な説得力と同時に、自分自身への戒めを受け取った。

これからはただ読むだけではなく、実践していかなければならない。

「このままでは不養生まっしぐら。今こそ生活を改めよう」

読書会を終えたとき、私は強く思っていた。

≪終わり≫

***

この記事は、天狼院書店の目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」を受講した方が書いたものです。「ハイパフォーマンス・ライティング」では、執筆いただいた記事をフィードバックしてもらえます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店/天狼院書店の公式noteのマガジン「READING LIFE/天狼院読書クラブマガジン」にアップされます。

【2025年6月開講】目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」〜たとえどんなに上手くとも、効果がなければ意味がない。〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00