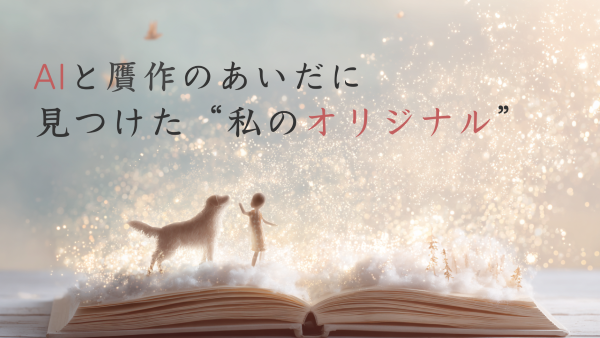

AIと贋作のあいだに見つけた“私のオリジナル”

*この記事は、「ハイパフォーマンス・ライティング」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

【2025年6月開講】目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」〜たとえどんなに上手くとも、効果がなければ意味がない。〜

記事:マダム・ジュバン(ハイパフォーマンス・ライティング)

「え? この絵本AIで作ったんですか?」

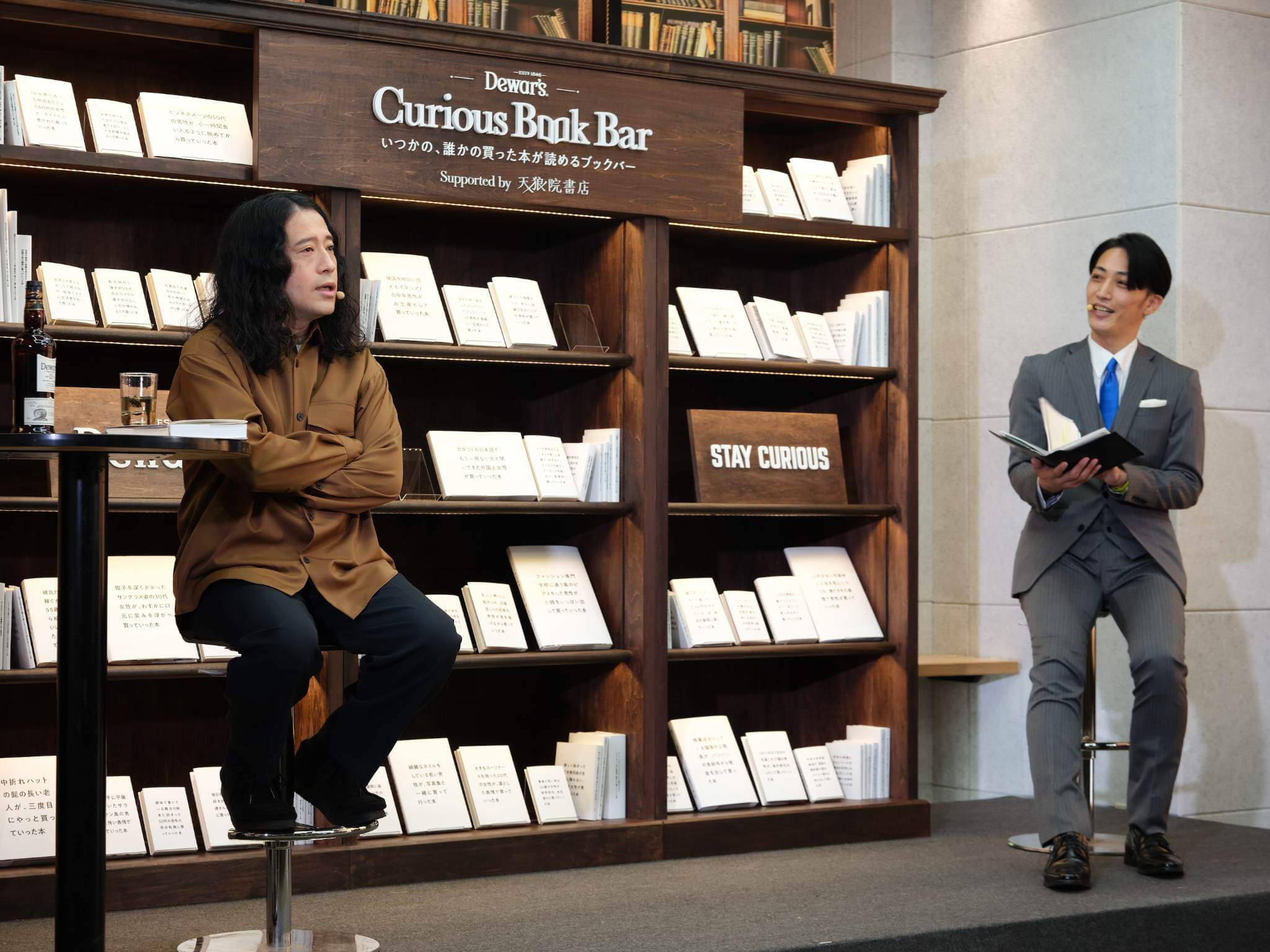

天狼院のカフェで、後ろの席にいた若い女性が驚きの声をあげた。

「そうなのよ! 見てみて」

嬉しそうに自慢するのは私と同じ60代くらいの女性。

見せて頂くと、やわらかな光の中に子どもと犬がじゃれ合う美しい絵が広がっていた。

「まるでプロの絵本みたいですね」と言うと、作者の彼女は少し照れながら笑った。

「AIが描いてくれたんです。でも、ストーリーは私のオリジナルなんですよ」

天狼院書店では、最近AIの講座がにぎわっている。

絵本やライティング、デザイン、もちろん仕事に……といつの間にかAIは私たちに欠かせないツールとなったから人気なのもよくわかる。

私もChatGPTには毎日助けてもらっているし、自宅のパソコンでAIがわずか数秒で絵を描き上げるのを初めて見たときは驚いた。

今やAIを駆使すれば、ゴッホ風、ピカソ風、ルノアール風の作品だって作れるという。そうなると本物と贋作の境目がますます曖昧になるのではないだろうか。

その違和感が心に残っていた矢先、NHKの番組で高知県立美術館が「贋作を考える」という展示をしていると取り上げていた。

館長は「展示を通して専門家も欺かれる贋作という問題について考える機会になれば。それが贋作に翻弄された美術館の責務だ」と話している。

“贋作と知りながら展示する”ことの誠実さと潔さ。

私は思わず引き込まれた。

番組の中で紹介されていたのは、ヴォルフガング・ベルトラッキというドイツの画家だった。彼は、実在した画家ハインリヒ・カンペンドンクの“失われた作品”を想像で描いたという。つまり、参考にしたのは「タイトルだけ」。

誰も見たことのない絵を、まるで本人が描いたかのように創造したのだ。

ベルトラッキの絵はやがて世界中のコレクターを魅了し、専門家も「本物」と鑑定した。

だがそれが“贋作”だと発覚すると、作品は一瞬にして無価値となった。

私はその話を聞きながら、複雑な気持ちになった。

同じ絵が、ある日までは「傑作」と呼ばれ、翌日には「偽物」、「無価値」とされる。

もし彼がその絵に自分のサインを入れていたら――

それは「贋作」ではなく「創造」になっていたのだろうか。

高知県立美術館の展示では、「本物」と「贋作」が並べて展示されていたという。

解説パネルには「これは贋作です」と明記されているのに、訪れた人たちは足を止め、首をかしげ、ある人はうっとりと見入っていた。

「偽物と知っても、惹かれる」――その感覚が面白い。

もしかすると、私たちは“真実”よりも、“心が動くかどうか”で作品を見ているのではないか。

そしてその瞬間、贋作もまたひとつの“本物”に変わるのかもしれない。

ベルトラッキの事件を調べるうちに、私はもうひとつの贋作事件に出会った。

第二次世界大戦中、オランダの画家ハン・ファン・メーヘレンが仕掛けた「フェルメール贋作事件」である。

フェルメールは言うまでもなく「真珠の耳飾りの少女」で有名なオランダの画家だ。

メーヘレンはナチスの高官に“フェルメールの新発見作”として贋作を売りつけた。

戦後、「国の至宝を敵に売った罪」で裁かれたが、法廷でメーヘレンはこう告白する。

「私は売国奴ではない。あれは、私が描いたフェルメールの贋作だ」

そしてその場で、自ら新しい“フェルメール風の絵”を描いてみせたという。

罪人は一転して英雄になった。

――彼は、ナチスをも欺いた天才画家だったのだ。

この話を知ったとき、私は思わず笑った。

贋作が“愛国の証”になるなんて、なんという皮肉だろう。

けれど同時に、そこには「人をだましたい」という単純な悪意ではなく、

“理解されなかった才能の痛み”や“自分を認めさせたいという渇望”が見える気がした。

贋作を描く人々は、だますことだけを目的にしているのではない。

「本物に匹敵するほどの画力が自分にもある」と証明したい――そんな強い衝動があるに違いない。

それは、絵画という閉ざされた世界で「模倣」を続ける、自分の居場所を探す叫びでもあったのだろう。

「模倣」で思い出したことがある。

私の長年の推しである郷ひろみさんの話である。

郷ひろみさんが著書『黄金の60代』(幻冬舎, 2022年)の中で語っていた言葉が印象に残っている。

「オリジナリティは100%のコピーから生れる」―この一文が、このテーマの核心をついているように思えた。

氏は何百回と原曲を聴き、模倣しながら歌い込む。

その努力の果てに生れるものが、オリジナルになるということ。

数々のカバー曲のヒットはこうして生れたのだ。

模倣の果てにたどり着いた一点の“真実”―それが、創造ということなのだろう。

その思いは、AIを使って創作を始めた私たちにも少し似ている気がする。

“自分がどこまでできるか”を確かめたい――その気持ちは、昔も今も変わらないのだ。

そしていま、「AIと人が共に創る」時代が来ている。

そう言われても、最初のうちはピンとこなかった。

「共に創る」と言っても、結局AIが全部やってくれるんじゃないか――正直そんなふうに思っていた。

けれど天狼院のAI絵本講座で作られた作品を見るうちに、その考えは少しずつ変わっていった。

たとえば、ある参加者がAIに「おばあちゃんと過ごした夏祭りの思い出を描いて」と指示をした。「夏祭り」というタイトルで作られた本文を添えて。

AIが生成したのは、夏祭りで浴衣を着て楽しそうに踊る孫とおばあちゃんの姿。

その絵を見た彼女は、静かに涙ぐんだ。

「これ、まるであの頃のおばあちゃんと私だわ」

AIが作ったのは“画像”にすぎない。けれど、それを見た人の心が反応した瞬間、作品は“本物”になった。

その時私は思った。

創作とは、技術のことではなく、“誰かの心を揺らす”ことなのだと。

ベルトラッキの贋作も、メーヘレンのフェルメールも、AIが描いた絵も、

すべては“誰かに伝えたい”という衝動から生まれている。

贋作を「偽物」と呼ぶのは簡単だ。

けれど、そこに人の感情や信念がこもっているなら、それはもう「創造」なのかもしれない。

AIを使うことは、決してズルではない。

それは、筆を持たない画家が、別の道具を手にしただけのことだ。

AIが描いた絵に、自分の言葉を添えることで、人は新しい“自分の表現”を見つけていく。

あるいは自分の書いた文章にふさわしい絵をAIに描いてもらい、読み手にイメージを明確に伝える。

まるで、ベルトラッキが他人の名前を借りて自分の情熱を燃やしたように、

AIという存在を通して、人はあらためて“自分自身”に出会うことができる。

思えば、芸術の歴史はずっと模倣から始まっている。

弟子が師匠の技を真似し、やがてそこに自分らしさを見つけていく。

AIと共に創るという行為も、きっと同じ場所に通じている。

真似から始まっても、心を込めた瞬間にそれは“自分の作品”になる。

AIは、これまで“特別な才能”を持つ人だけに開かれていた創作の扉を、私たちの誰にでも開いてくれた。

絵が描けなくても、詩が書けなくても、自分の世界を形にできる。

つまりAIは“贋作を生む道具”ではなく、“可能性を広げる筆”なのだ。

人がAIを使って作る作品は、むしろこれからの時代の“本物”になっていくのかもしれない。

最近、AI絵本講座の参加者の一人がこんなことを言っていた。

「AIが絵を描いてくれるけれど、ページをめくるたびに、これはやっぱり私の物語なんです」AIは冷たくも無機質でもない。

人の思いを映す“鏡”であり、“共作者”なのだと思う。

贋作を考える展覧会で見た作品も、AI講座で生まれる絵本も、根っこは同じだ。

「本物」とは何か。

それを決めるのは、作者でも鑑定家でもなく、作品に心を動かされた“誰か”なのだろう。 私たちは皆、小さな創作者として、自分なりの“真実”を描いている。

AIという新しい筆を手にして、もう一度「創ることの喜び」を取り戻しているのだ。

今日も天狼院では、AI絵本講座のページが静かに生まれていく。

子どもの頃の記憶、旅先の風景、亡き人への思い――

それぞれの物語が、AIの光の中で息を吹き返す。

AIが描いた絵でも、人が添えた言葉があるかぎり、それは決して“贋作”ではない。

そこに宿るのは、まぎれもない“本物の感情”だ。

贋作とオリジナルの境目は、たぶんどこにも線を引けない。

けれど、人が誰かを思いながら創ったものは、すべて“本物”と呼べるのではないだろうか。

だから私は、こう思うのだ。

もしあなたの心にも描きたい物語があるなら、そして贈りたい誰かがいるのなら

ぜひ一度、AI絵本講座の扉をのぞいてみてほしい。

AIはあなたの中の“記憶の断片”を、美しい光に変えてくれるかもしれない。

そしてその瞬間、あなたの手の中に――

世界でたったひとつの物語が生まれるだろう。

≪終わり≫

参考資料

・NHK「ひるまえほっと」〈特集:高知県立美術館『贋作を考える』〉(放送, 2024年9月)

・産経新聞「世界がだまされた天才贋作者ベルトラッキ氏の『少女と白鳥』 美術館が解き明かす巧妙手口」

・郷ひろみ『黄金の60代』幻冬舎, 2022年

AI絵本講座はコチラから

https://tenro-in.com/zemi/329138/

【★1月開講コース超早割15%OFF!】誰でも絵本を作れる「AI絵本講座2025〜本屋で絵本を創る・読む・売る〜」インディーズ対応版!あなたの作品を天狼院書店で販売しよう!《各店20名限定》 /天狼院書店

***

この記事は、天狼院書店の目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」を受講した方が書いたものです。「ハイパフォーマンス・ライティング」では、執筆いただいた記事をフィードバックしてもらえます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店/天狼院書店の公式noteのマガジン「READING LIFE/天狼院読書クラブマガジン」にアップされます。

【2025年6月開講】目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」〜たとえどんなに上手くとも、効果がなければ意味がない。〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00