「親父の味」を、もう一度。

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

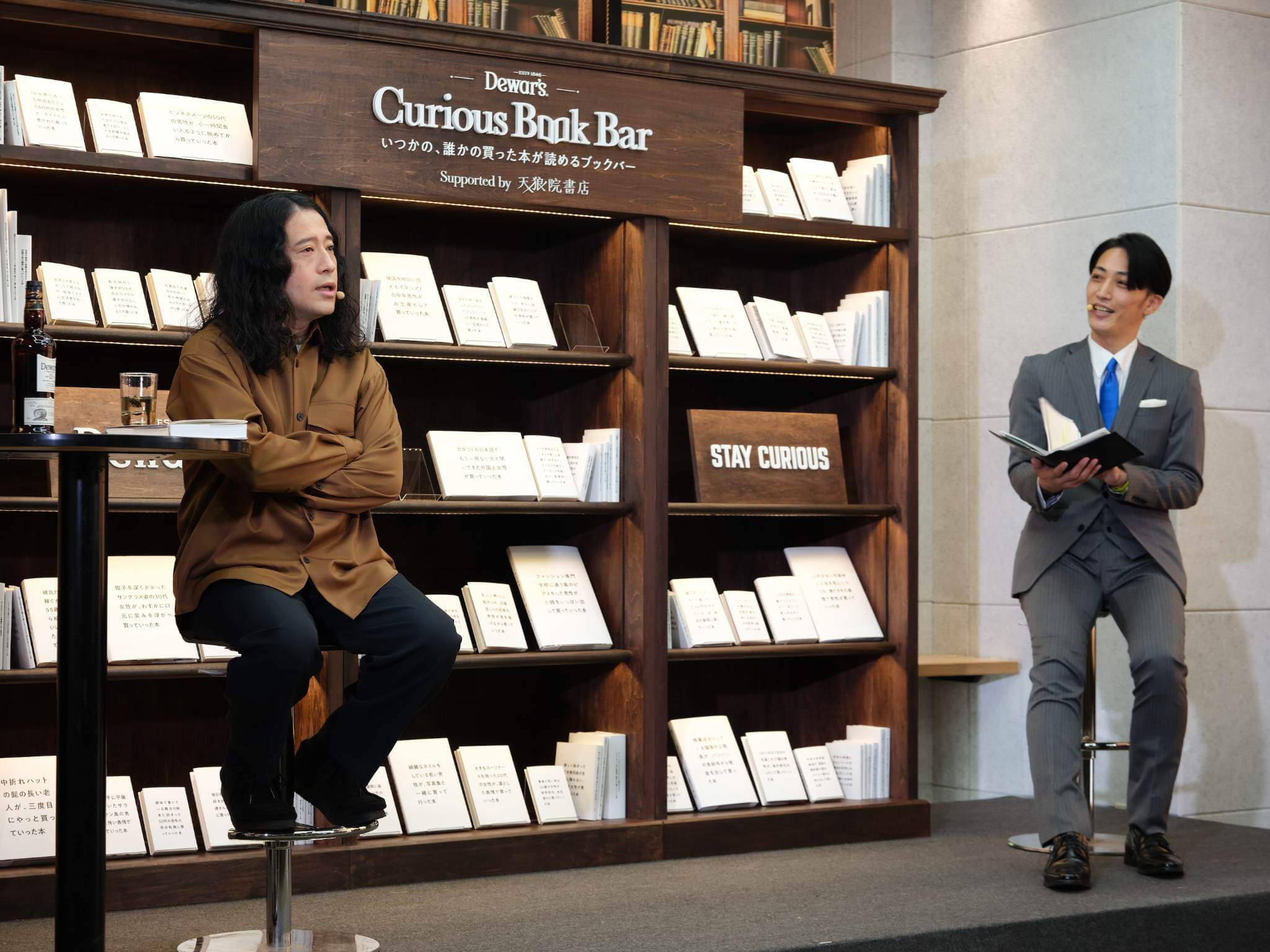

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

記事:としあん(ライティング・ゼミ3月コース)

あの香ばしい煙が台所に立ち込めた瞬間、懐かしい記憶が一気によみがえる。

親父が台所で手際よく何かを焼き始めると、「今日はボルシチだ」とすぐに分かった。満州生まれで昭和一桁世代の親父。その人生は、まるで歴史の教科書をなぞるようだった。ロシア軍の捕虜となり、機転と運で脱走し、家族と再会できたのは引き揚げのわずか数日前。もしあと数日遅れていたら……。運命とは本当に紙一重だと、今でも思う。

祖父はロシア語が堪能で、軍部の諜報員をしていたという。そんな背景が、我が家に独特の食文化をもたらしたのだろう。家庭には自然とロシア文化が入り込んでいたのだ。

親父のボルシチは、一般的なレシピとは明らかに違っていた。たとえば、ニンジンはアルミホイルで包んで網の上に置き、じっくりと焼き色をつけていく。その香ばしい匂いが台所に立ち込めると、食卓の始まりを告げていた。さらに、麦を少し加えるのが親父流。ビーツとサワークリームをたっぷり使ったそのボルシチは、家庭的な温かみがあり、口に含むと野菜の甘さと酸味がふわりと広がり、しばらくしてじんわりとした旨みが残る。レストランのボルシチとはまるで違う、どこか雑味すら含んだ、唯一無二のものだった。

「これが本当のボルシチなんだよ」——親父はそう言い切っていた。

親父にとってボルシチは、単なる料理ではなかったのかもしれない。それは故郷の記憶であり、家族の歴史であり、親父自身の人生そのものだったのだ。

今では自分もボルシチを作るようになったが、親父のスタイルとは違い、どうしても工程を簡略化し、材料も手に入りやすいものに置き換えてしまう。

自分好みに調整したボルシチも確かに美味しい。だけど、それは親父の味とは別物だ。味は洗練されているかもしれないが、あの素朴な力強さがない。親父が作る、あのまろやかで懐かしい味わいは、何物にも代えがたい。

親父はもうこの世にはいない。あの味を正確に再現できるのは、今や自分だけだ。舌の上の記憶を頼りに、時折その味を追い求めることしかできない。それは、失われた時間との対話のようなものだ。

我が家は早くに両親が離婚していたため、いわゆる「お袋の味」というものは存在しなかった。その代わり、記憶に深く刻まれているのは「親父の味」だ。男手一つで育ててくれた親父の、シンプルだけれど、しっかりとした旨みのある料理の数々。懐かしい味がたくさんだ。

もう一つ、思い出される「親父の味」がある。昼時になると、親父はよく近所のパン屋で大量にパンを買い込んできた。サワー種の黒パン、カンパーニュ、ライ麦パン、バターたっぷりのバゲット。特に黒パンは、パン屋に特別に焼いてもらうほどのお気に入りだった。これも郷愁がもたらした嗜好なのだろう。まるで戦後の配給のような、やたらと硬いパンばかりが食卓に並ぶ我が家だった。

そんなパンと一緒に食べる親父のキャベツ炒め。ただの醤油味のキャベツ炒めなのに、その単純さの中に、なぜか再現不可能な美味しさがあった。キャベツの甘みを引き出すのが親父は本当に上手かった。強火でさっと炒めて、醤油をジュッと回しかける。それだけなのに、あの香ばしさと優しい甘みは、どうしても再現できない。

自分が同じようにキャベツ炒めを作ろうとすると、つい自分流のアレンジが顔を出してくる。バルサミコ酢を加えてみたり、オリーブオイルやニンニクを使ってみたり。気がつくと、親父の単純な醤油味とは似ても似つかない、なんだかイタリアンな炒め物になってしまう。

親父の味は、決して凝ったものではなかった。けれど、余計なものがなく、まっすぐだった。邪魔しているのは、火加減でも、鍋でもない。料理を覚えてしまった今の自分自身なのだ。もしこの”自分”を少し引っ込めることができたら、もう一度、あの味に出会えるのかもしれないのに。

先日、恵比寿にあるネパール料理店に訪問した。ダルバートという、ネパールカレーが看板メニューで、驚くほどおいしい店だ。

店主はネパール人で、日本語も流暢。ときどき出る訛りも愛嬌がある。料理がうまい民族の出身だそうで、どのメニューもうまい。チャイひとつとっても絶品だ。

その店主に、ふと聞いてみた。「日本とネパール、どっちが長いんですか?」

「日本だ」と即答されたので、ちょっと驚いた。「ネパールには、どれくらいいたんですか?」と聞くと、「4年くらいかな」という返事。

てっきり冗談かと思って笑ったら、彼はキョトンとした顔をしていた。本当にそれだけだったらしい。親の仕事の関係で香港に渡り、そこでいちばん長く過ごしたのだという。

「じゃあ、この味はご両親の味なんですか?」と聞いたとき、彼はうなづいて「そう、家庭の味だよ」と答えた。

文化っていうのは、必ずしもその土地に長くいないと根づかないものではないのかもしれない。ほんの数年しか住んでいなくても、家庭の中で、舌を通してしっかりと受け継がれていくものなのだ。

厨房で彼がときおり見せる、手で味を確かめるしぐさは、彼の両親の味と自分の味を比べながら、舌の上で答え合わせをしているかのようだ。

ああ、この人はちゃんと、家の味を守っているんだな、としみじみ思った。

果たして、自分はどうだろう。

原点となるあの味を、いまの自分が上書きしてしまっているのではないか。

料理を覚えるということは、時として過去を忘れることでもあるのかもしれない。セオリーを覚え、技術を身につけていく過程で、最初にあった素朴な味が遠のいてしまう。

親父のキャベツ炒めが醤油だけで十分だったのは、きっと、それ以上何も必要なかったからだ。足りないものを足すのではなく、余計なものを削ぎ落とすこと。それが、あの味の正体だったのかもしれない。

自分の場合、守るべきは「親父の味」。

もう一度、技術や知識を脇に置いて、記憶の中にあるボルシチを作ってみよう。ニンジンの焼き加減と、麦の量も記憶通りに。

あの香ばしい煙が立ち込める台所で、親父と、そして失われた時間と向き合いながら。

***

この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00