五感だけじゃ足りない!? 「人間にはまだ感覚があった!」を知る本を読むと子育ての話がしたくなる

*この記事は、「ハイパフォーマンス・ライティング」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

【2025年6月開講】目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」〜たとえどんなに上手くとも、効果がなければ意味がない。〜

記事:和田 千尋(ハイパフォーマンス・ライティング)

五感の先に広がる12の感覚モンスター

もし、あなたがワクワクしたいとお考えならば、ジャッキー・ヒギンズ著『人間には12の感覚がある』をおススメします。

あなたは「五感」で世界を感じていると思い込んでいませんか?

私たちは普段、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の五感で世界を感じていると思い込んでいます。しかしヒギンズは、動物の例を通して、人間にはもっと多くの感覚が潜んでいると教えてくれます。

驚きますよね。本書で紹介される12の感覚は、五感に加え、身体感覚やバランス感覚、温度感覚、痛覚、時間感覚、方向感覚、さらには磁場を感じる力まで含まれています。

印象に残るのは、動物たちの感覚の鋭さと、それが人間の中にも潜んでいるかもしれないという指摘です。例えばモンハナシャコの驚異的な色覚。人間には見えない紫外線や偏光まで感知できるその目は、「色」という概念を超えた世界を体験しています。渡り鳥の方向感覚も興味深い。彼らは地球の磁場を感じ取り、何千キロも離れた場所へ迷わず移動します。こうした感覚の鋭さを知ると、自分たちの五感の制限を実感すると同時に、「人間にももっと多くを感じる可能性がある」とわくわくしてきます。

そうです。自分が普段気づかない“隠された世界”があるのだと知ることで、自分自身の感覚を改めて大切にしたいと思いますよね。

できましたら日常の中で少し立ち止まり、匂いや時間の流れ、体の声に耳を澄ませてみてください。それだけで少し世界が深まって見えてくるかもしれません。

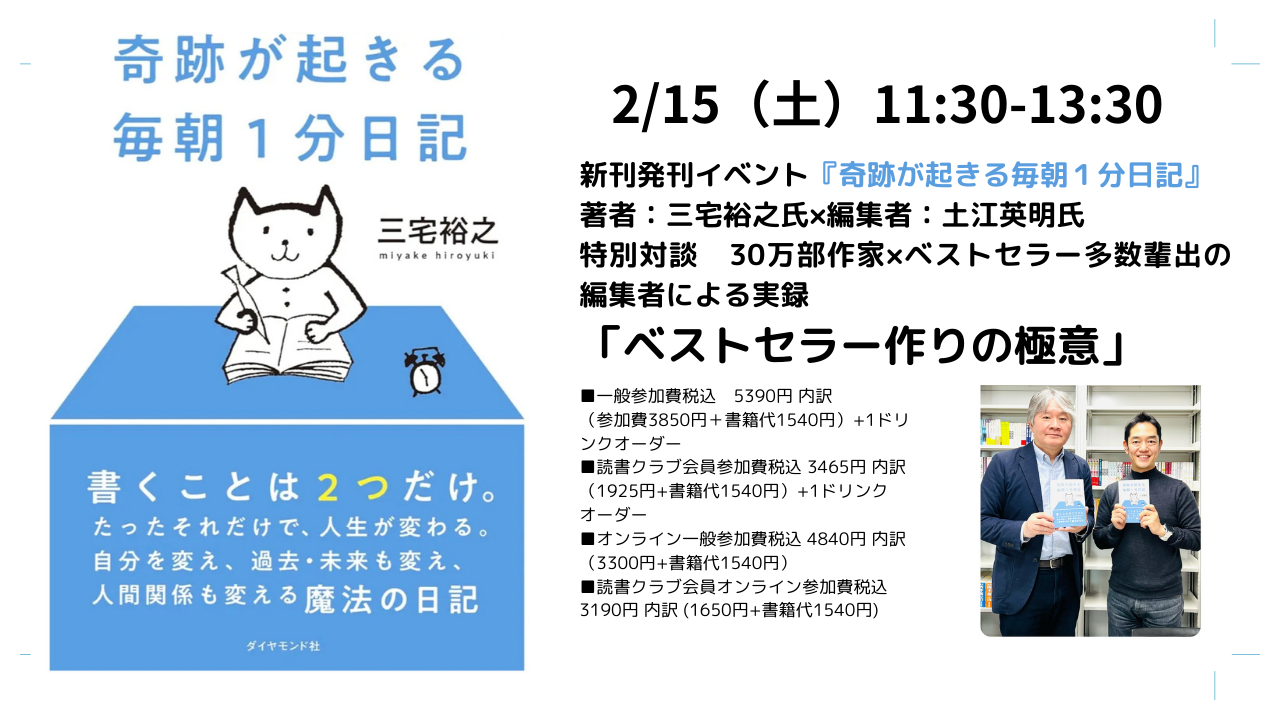

今回この本をあなたに紹介することができたのは、先日参加した「インフィニティ∞リーディング」で取り上げられ、その面白さが絶賛されていたからです。

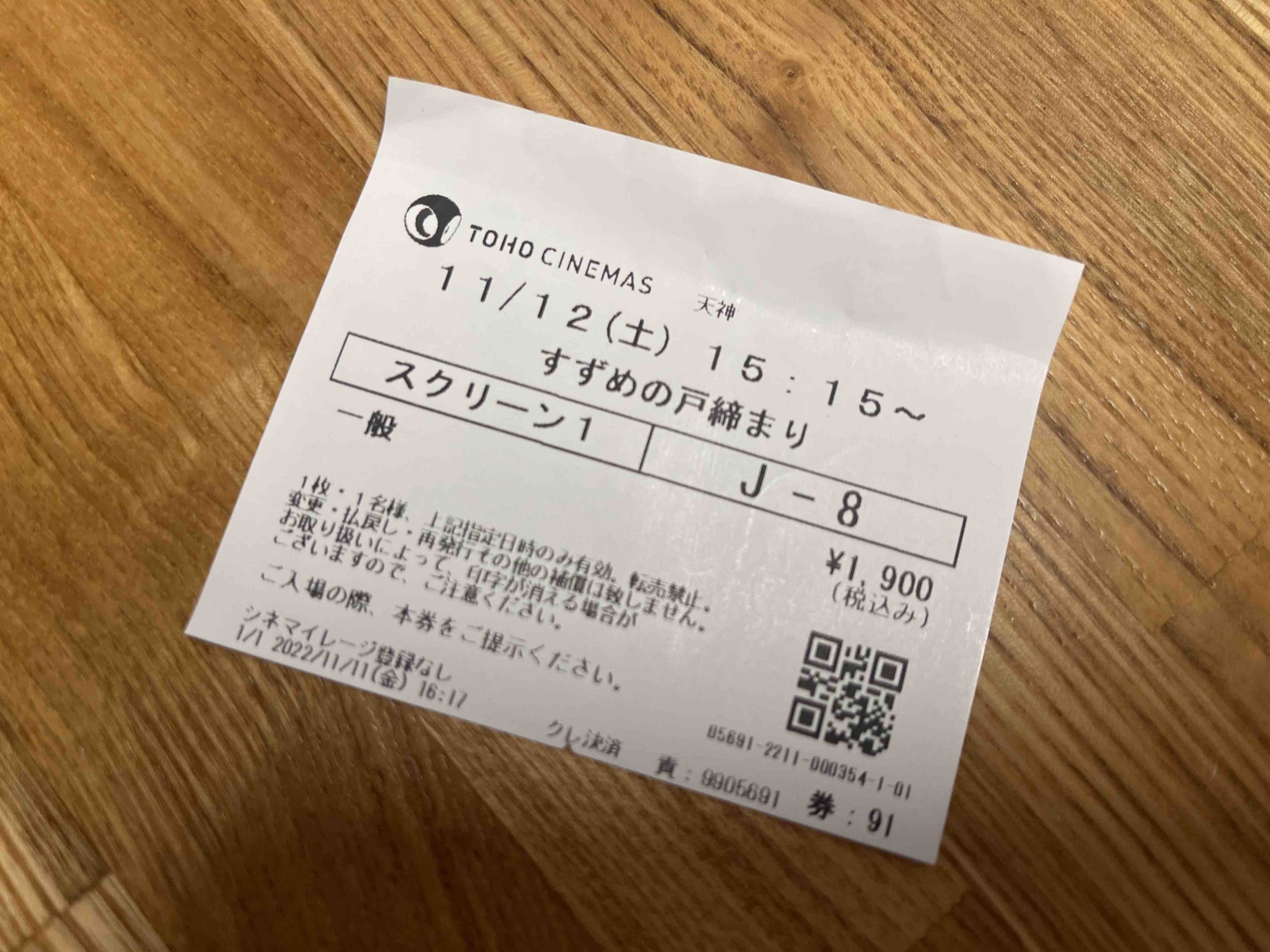

「インフィニティ∞リーディング」とは、全国に数店舗をもち、人生を変えるようなユニークな講座で知られている天狼院書店が開催している未来型読書会です。複数のAIを駆使し瞬時集めた大量の情報を、ナビゲーターである天狼院書店の店主:三浦崇典氏が自分の視点で分析し、語るという人気の情報ライブ講座です。

三浦氏は本屋の店主でありながら、小説家でもあり、編集者でもあり、読書家でもあり、さらに社長や大学講師を兼務するなど多才な人物。しかし今回は4歳の男児の父親であるという視点もチラリと覗かせました。

あなたはお子さんをお持ちですか?

以前「インフィニティ∞リーディング」で紹介され、同じく三浦店主から絶賛されたリチャード・ドーキンス著『利己的な遺伝子』(1976/2018)では、遺伝子は「自分のコピーを残す」ために最適な戦略をとるものであり、生物は遺伝子を運ぶための乗り物であると語られていました。進化生物学の視点からも、親が子供のためにあらゆる行動をとることは「包括適応度理論」で説明されます。

え?そうです。おっしゃる通り、自分の意思だと思っていたのに、遺伝子に操られていたとは、驚きですよね。親は子供に出来る限りのことをしてやりたいと思いがちですから。

三浦店主も例外ではなく、自分が育ったような自然の中で子育てしたいと、子供のために、現在の住まいからの移住を考えたと告白しています。

都会にいては、この本に書かれているような、人間にひそんでいるといわれる12の感覚を表に出し、研ぎ澄ますことが出来ないばかりか、五感でさえも十分に発達させられない不安があると考えたからとのことでした。

実は私もその言葉で、自分の子育てにまつわる記憶が蘇りました。

都会か自然か――子どもの感覚をどう育むか

自然のたたずまいを想像してみてください。

風のにおい、草や木の手触り、様々な生き物の鳴き声や動作音、湧き水の味、複雑な色をまとって刻々と変化する景色……。

色という概念は人が決めたものであるという発言がありましたが、音も同じですよね。自然界には無限の音の高さがあります。しかし人間は文化の中で「音階」という“区切り”を設けています。これは認知心理学的に「カテゴリー化」と呼ばれる現象で、人間は連続的な刺激を文化的に意味ある単位へと切り分ける傾向があります。

せめて、この文化的な区切りの洗礼を浴びるまでに、幼い頃にたっぷりと名前のつかない微妙な色の違いや音の違いを感じることが大切なのではないかと思えました。

さらに危機感を覚えるのが子供の外遊びです。都会では危ないからと、安全な遊具が設置され、公園がどんどん整備されています。子どもは本来、遊びの中で感覚を磨いていきます。走ったり転んだり、砂を握ったり水に触れたりする経験が、身体と心の発達にとって欠かせないということはよく知られています。

でこぼこがあったり、がけから飛び降りたり、木の根や石をよけたりできる手つかずの空間は危険であっても、子供の発達に有意義な部分もあるという指摘があります。発達心理学では「リスキー・プレイ(risky play)」と呼ばれ、怪我のリスクを伴う遊びが子供の運動能力やリスク判断力の発達に寄与することが報告されています。例えば鬼ごっこなどで鬼から逃げながら、同時にこれらの負荷を回避することで、名前もつかないような様々な筋肉や神経が発達していきます。ルールにのっとったスポーツをいくらこなしても身につかない、しなやかさというものを、今までの子供たちは手に入れられなくなっていくのではないかと心配になります。

そうです。あなたのおっしゃる通りです。

実は私自身、都会で子育てをしてしまった親の1人です。できたら自然の中で育てたいとずっと思っていましたが、当時は在宅して仕事をするといった環境も整っていなかったこともあり、収入の事を考えると断念せざるを得ませんでした。

環境において都会での子育てが有利な面があるとしたら、機会と選択肢の多さです。

都会で育てるなら自然の中で育てる以上のアドバンテージがほしいと、当時はインターネットという便利なものはなかったので、情報をあさり、子供向けのオペラや芸術鑑賞、英語教室、化学実験、社会教育……子供がちょっとでも興味をしめしたら、とりあえず体験させる、をモットーに様々なところに参加しました。そうこうするうちに夏休み中、何もない日は3日しかなかったという時もありました。

えぇ、そうなんです。

習い事として、音楽はバイオリンをさせようと思っていました。ピアノは叩くと「ド」なら「ド」の音が出ますが、バイオリンは自分で音を出さなくてはならないため「耳」の良さが必要となるからです。実際、音楽認知科学の研究では、幼少期からの弦楽器学習が聴覚的弁別能力や音程知覚を高めることが示されています。

運動は「コーディネーショントレーニング」という、同時に2つ以上の運動をしながら負荷をかけ、名もなき筋肉と運動神経をのばすというトレーニングに通わせることにしました。スポーツ科学の分野でも、協調運動は単一の技能習得よりも神経可塑性を促す効果があるとされているからです。

余談ですが……結果どう育ったのか。

気になられますよね。そうでしょうとも。

ええ、当然現在子育ては終わっています。

正直の告白いたしますと、子供たちは音楽は趣味程度以下に、受験には成功したり失敗したり……とりあえずなんとか職業にはついているようです。コーディネーショントレーニングに通った息子は全国選抜には出場しましたがインターハイには出られなかったという経歴となりました。

慰めの言葉、ありがとうございます。子供に本格的に芸術やスポーツをさせようと思うと親はヘロヘロになりますが、今となってはいい経験だったということにいたしましょう。この話はまた、機会がございましたら。

絶対音感は進化?

都会に暮らしていると、子どもが自然の中で自由に遊ぶ機会は限られます。だからこそ、多くの親は代わりに習い事を通じて子どもの感覚を伸ばそうとします。

ピアノやバレエ、水泳やサッカーなどはその代表です。実際、習い事によって「身体感覚」や「聴覚の精度」を磨くことができるのは確かです。ただしそれは自然に培われる感覚とは違い、ある意味で“人工的に設計された環境”の中で育つものでもあります。

ここで、ちょっと音楽の話に戻ってもよろしいでしょうか。あなたは何か楽器をひかれますか?

多くの楽器にとって、音楽を再現するためには楽譜が必要となります。

自然界には連続的な周波数、つまり無限の音の高さがあります。けれど人間はそれをそのまま扱えないため、文化の中で「音階」という区切りを設けました。西洋音楽でよく使われる「12平均律」はその典型です。どんな調でも演奏できるように、1オクターブを12の半音に均等に分割した便利なシステム。けれどそれは自然に存在しているわけではなく、人間が認識・記録・共有するために連続性を“離散化”したものなのです。

ですから音階とは「自然の豊かさ」に「人間的なメモリの制約」を加えた結果だといえます。

ここで登場するのが「絶対音感」です。絶対音感とは、ある音を聞いたときに即座に「これはドだ」「これはラ♯だ」とラベル付けできる能力のことですよね。

あ、ご存知でしたか。失礼いたしました。

一般には「才能」や「天賦の力」とみなされることが多いですが、学術的には幼少期の訓練によって身につく「学習されたスキル」であることがわかっています。絶対音感研究の第一人者である宮崎謙一氏は、日本の音楽教育を受けた子どもの一部が絶対音感を獲得するのは、早期に体系的な音名との対応づけを学ぶからだと示しました。

つまり絶対音感は「自然に備わった感覚」というよりも、「文化的枠組み(音階)を身体化した能力」なのです。

ここであなたに問いかけてもいいですか?

音感の先にある絶対音感は進化と呼べるのでしょうか?

それとも、人間が作った縛りを強める力なのでしょうか?

……難しいですよね。子供を都会で育てるなかで、こんな問いが浮かんできたんです。

進化と見るなら、複雑な音楽文化に適応するために音を正確に区別できるのは大きなアドバンテージです。共有された音体系の中で正しく表現・再現できる能力は、文化的に進化した社会において価値が高い。実際、絶対音感を持つ演奏家は合奏や作曲で強みを発揮することが多いと報告されています。

縛りと見るなら、絶対音感を持つ人は逆に「音階外」や「平均律以外」の音を不快に感じやすい傾向があります。たとえば民族音楽や純正律の響きを受け入れにくい場合がある。これは自然の連続的な音や多様な調律に適応しづらくなることを意味します。

このように、絶対音感は「進化(文化適応)」と同時に「縛り(自然の豊かさを削る)」ともいえる能力であると言えます。

子の感覚、親の感覚

子育ての話に戻りますね。

そうなると、都会で子どもに習い事をさせるというのは、ある意味で「良かれと思って、子どもの感覚を人工的なものに寄せていくこと」と同義と考えられます。ピアノ教室で絶対音感を鍛えることは可能ですが、それは同時に「自然の連続的な音世界」を狭めることにもつながるかもしれません。

一方で「自然の中で育てれば感覚が研ぎ澄まされる」というのも、現代社会では単純には成り立たなくなっています。高度に情報化された現代では、よほど極端な環境でない限り、自然の中にいるだけで昔のように感覚が鋭くなるとは限らない。インターネットやスマホ、学校教育といった社会の仕組みそのものが、どこで育ったとしても、子どもの感覚に影響を及ぼしているからです。

だからこそ親は、都会で育てるなら都会の育ち方を理解し、自然の中で育てるならその覚悟を持つ必要があります。どちらが良い・悪いではなく、その土地と文化の中で「どう感覚を開いていくか」を考えることが大切なのだと思います。

「12の感覚」をテーマにした「インフィニティ∞リーディング」に参加して、私は改めて「親が子どもに与えられる環境」とは何かを考えさせられました。ちなみに毎回何かしらの気づきがあるのがこの講座の特徴です。

子どもは放っておいても勝手に育つようでいて、実際には私たちが差し出す環境の中で大きく形づくられていきます。都会か自然か、習い事か自由遊びか――どちらも一長一短で、答えは1つではありません。

おっしゃる通り、難しいです。でも言えることは、私たちが気づいていない感覚の扉を、子どもたちは確かに持っているということ。ただ、その扉をどう開いていくかは、大人の選択に大いにかかっているということです

その選択の元となるのは結局「感覚」です。

そうですね。お互い、何はなくても、その「感覚」だけは研ぎ澄ませていきましょう。

すみません、長々とお話してしまいまして。天狼院書店って日本一お客様に話しかける書店なんです。

あ、この本お買い上げいただけるんですか?ありがとうございます!

あ~恐れ入ります。お会計はあちらでお願いいたします。

***

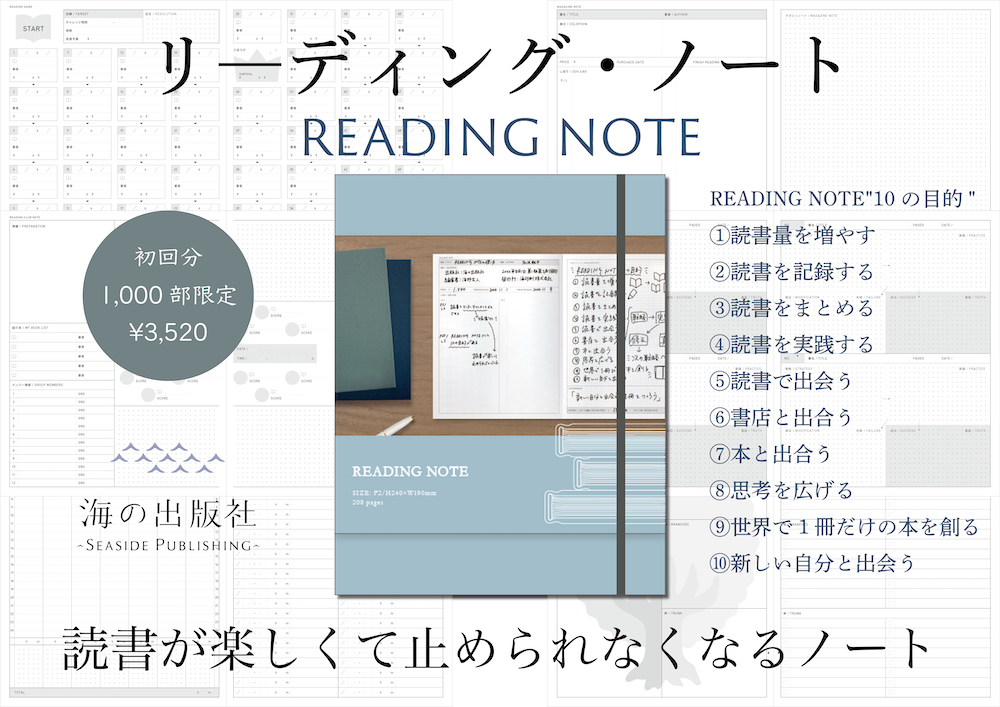

この記事は、天狼院書店の目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」を受講した方が書いたものです。「ハイパフォーマンス・ライティング」では、執筆いただいた記事をフィードバックしてもらえます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店/天狼院書店の公式noteのマガジン「READING LIFE/天狼院読書クラブマガジン」にアップされます。

【2025年6月開講】目標達成するための文章講座「ハイパフォーマンス・ライティング」〜たとえどんなに上手くとも、効果がなければ意味がない。〜

お問い合わせ

■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム

■各店舗へのお問い合わせ

*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

■天狼院書店「天狼院カフェSHIBUYA」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262

営業時間:11:00〜21:00

■天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149

営業時間:

平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00

■天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「名古屋天狼院」

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先 レイヤードヒサヤオオドオリパーク(ZONE1)

TEL:052-211-9791/FAX:052-211-9792

営業時間:10:00〜20:00■天狼院書店「湘南天狼院」

〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-18-17 ENOTOKI 2F

TEL:0466-52-7387

営業時間:

平日(木曜定休日) 10:00〜18:00/土日祝 10:00~19:00