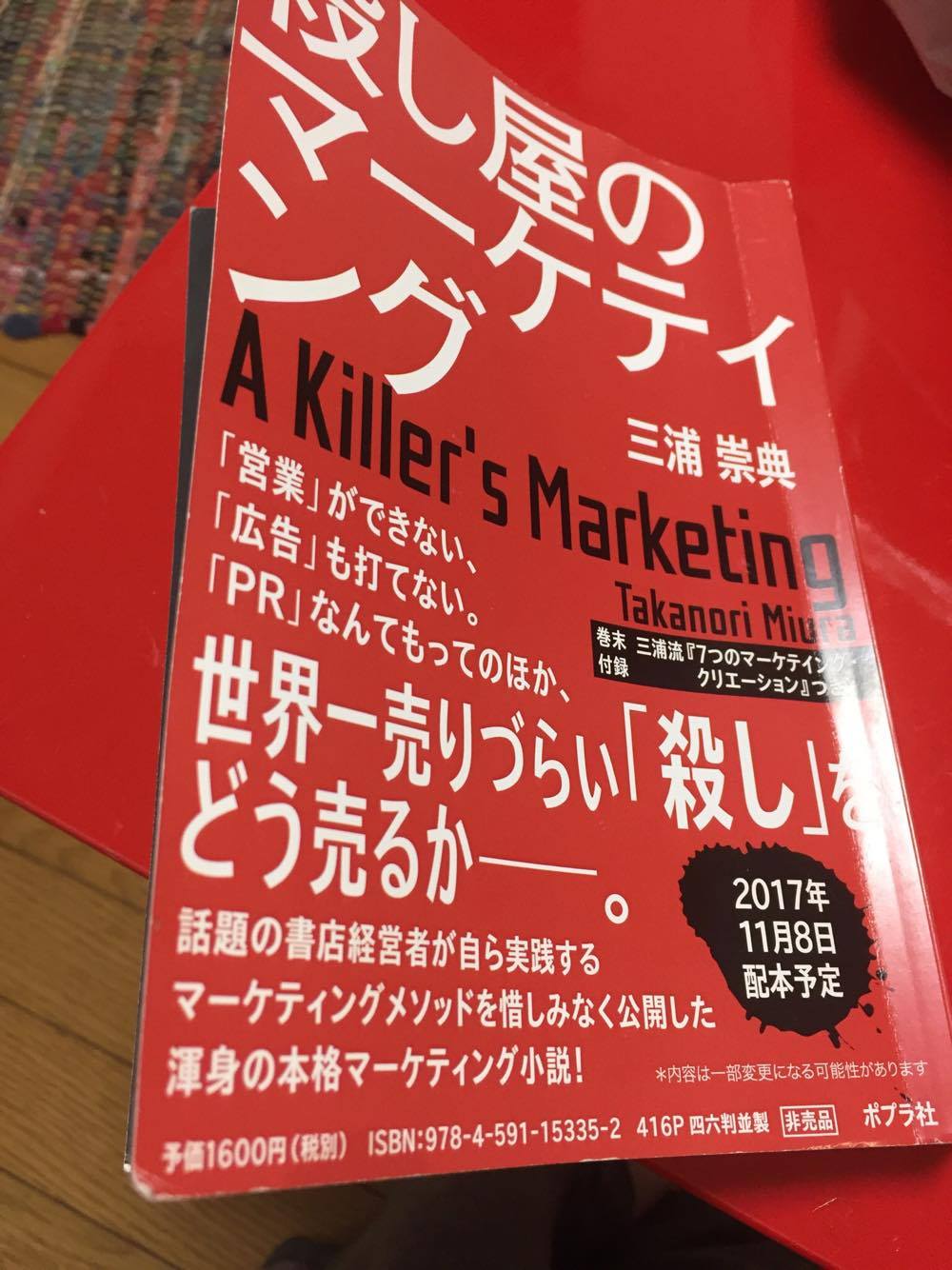

【発売前レビュー】『殺し屋のマーケティング』を読んで、いよいよ頭がおかしくなった件について。《川代ノート》

正直、ちょっと、心配をしていました。

自分が書いた作品にもかかわらず、しきりに面白い、面白い、と連発しているので、そんなに大手を振ってしまって本当に大丈夫なのかと危惧していたのです。今だから言えるけれど、内心、けっこうひやひやしていました。『殺し屋のマーケティング』という小説は、そんなに言うほど面白いのかと、率直に言えば、疑っていました。彼の小説を待つ一読者としても、彼を上司に持つ一スタッフとしても、心配していました。そこまででかいことを言ってしまって、本当に大丈夫なのか、と。

三浦崇典という人物を知る人であれば想像がつくと思いますが、彼の辞書の中には、「控えめ」という文字は存在しません。彼は自分が本当に面白いと思うものであれば、堂々と胸を張って「面白い」と言いますし、大きな目標や夢を語ることへの抵抗も、異常なほどありません。あるいは、そういったネジが一つ抜けてしまっているのかもしれません。わからないけれど、まあとにかく、天狼院書店の店主、三浦という人物は、たとえそれが自分が書いている小説であったとしても、「死ぬほど面白い」と大きな声で言いふらすのです。ことあるごとに。誰に対しても。まだ、完成する前の段階であったとしても。

それが、自分を追い込むためにあえて言っていることなのだとしても、さすがに、限度というものがあるだろう、と私は思っていました。なにしろ、彼は、こう言うのです。

「めちゃくちゃ面白いよ!」

「いやー、やばいなー、これは!」

「問題は、ハリウッドで映画化したとき、ジョニー・デップが演じてくれるかどうかっていうことなんだよね」

彼の部下である私の気持ちを、考えてもみてください。

何かあるたびに、そう繰り返し言い放つ彼を見て、一体誰が落ち着いていられるでしょうか。

三浦が繰り返し『殺し屋のマーケティング』の面白さを説くたびに、私は、肝を冷やしていました。これでつまんなかったらどうするんだよ、と本気で心配していました。

だから、怖かったのです。ものすごく。

いざ、自分の手元に、『殺し屋のマーケティング』のプルーフ版がやってきて、いつでもすぐに読めるという状況になったとき、とても怖かった。ページをめくるのが嫌だとすら思いました。

これを読んでしまったら、答えを出さなければならない。

読んでいないうちならまだ、どうとでも言うことができる。でも、読んでしまったら、一定の回答を用意しなければならない。

もし、面白い、と思えなかったら、どうしよう。

そのたった一つの可能性が、ページをめくる私の手を止めていました。

「読んでみると良いよ。なんか、やる気出ると思うよ」

読むのをためらっている私に、三浦は、そう言いました。

ちょうどその頃、私は「文章を書きたくない」というもやもやとした感情に支配されていました。キーボードに手を置いても、進まない。何を書きたいのかわからない。とにかく、前に進まないのです。パソコンの画面を前にすると、頭がフリーズしてしまう。そんな状況でした。

そんな私を見て、彼は、自分の小説を読んでみると良い、と言いました。

それが一体どんな意味なのか、私はよくわかりませんでした。私が書きたくないと思っていることと、あなたの小説が面白いことと、一体どんな関係があるの? と思いました。ただ、それを読むことによって、何かのスイッチが切り替わるのだということを三浦が言いたいのだということは理解できました。

そこまで期待をさせて、これで、つまらなかったら?

これで、何も変わらなかったら?

上司である彼のことを信じたいのはやまやまでしたが、びくびくとした小心者の私が、その小説に手を出すことを止めていました。

結局私は、毎日かばんの中に『殺し屋のマーケティング』を入れておきながらも、逃げるようにして、もうすでに一度読み終わっている村上春樹の小説を読んだりしていました。

いよいよ読もうと思ったのは、それももう最後まで読み終わってしまって、家の本棚にもとくに読みたい本がなくて、さすがに『殺し屋のマーケティング』を読むしかないというところまで追い込まれたからでした。

とりあえず、とりあえず、一ページめくってみよう。

はじめのページだけでもいい。とりあえず、読んでみよう。

そう思って、私は真っ赤な分厚い本を開きました。

一行目、読んだ瞬間、あ、やばい、と思いました。

直感的に、察しました。

この本、やばい本だ、と。

誰にでも「作家との相性」というものがあると思います。

私はとくに好きな文体や作風に偏りがあって、三浦とは好きな本の趣味が一切合わないことも、私が危惧していた原因の一つでした。

けれども、この本には、はっきりとした「個性」のようなものが、感じられないのです。

いかにも作家個人の「らしさ」とでも言うべきものを提示することはなく、一行目を読んだ瞬間、すっと物語の中に潜り込んでいくようなイメージが浮かびました。

それは、まるで、読書をしはじめたというよりも、映画館に入りこんだ感覚、と言った方が近いかもしれません。

私はぐいぐいと、物語の世界に引き込まれていきました。

すごい、と思いました。

この小説、「作家」が、消えてる。

文章を読むとき。

たとえば、父親が書いた文章を読むとき、それは「父親が書いた」ということを前提として、読み進めると思います。

「お父さんはこんなことを考えていたのか」とか、「こんな風に思ってたんだな」とか、文章を読む一方で、冷静に、頭の片隅で意識しながら読んでいくと思います。

私も当然、この小説を読むとき、「三浦さんが書いたもの」という認識で読み進めていくだろうと思っていました。読んでいる間も、どこかに彼の存在を感じながら読むのだろうと。

けれども、次々にページをめくっていって、物語に没入していくにつれて、私の頭の中から、三浦という人物の存在は、一切消え失せていきました。

ただただ、もっと先を読みたい。

このキャラクターが、一体何を隠しているのか。この人の過去に何があったのか。この事件は、どうやって解決されるのか、知りたい。

もっともっと、知りたい。

圧倒的な「知りたい」という欲求を刺激されて、私はもはや、「面白くなかったらどうしよう」と心配していたときのことなんて、一切忘れ去っていました。

第一幕を読み終えたとき、スマホの画面をみると、0:12。

私ははあ、とため息をついて、いよいよ、観念しました。

今夜は、徹夜だな。

覚悟を決めて、深夜、深く家のソファの上にあぐらをかきました。

その本を読んでいるとき、私は、「読む」という行為を放棄していました。

読むというよりも、その主人公たちと同じ場所にいて、同じ「体験」をしているような、まさに、そんな感じ。

次々に場面が切り替わり、キャラクターがたくさん出てくるのに、まるで、混乱することがない。

ドラマや映画の中の場面に自分が降り立ったかのようでした。私の目の前で誰かの泣き声が聞こえ、銃声が響きわたり、けむりのような焦げ臭い匂いがしました。

私はどくどくと脈打つ心臓や、手のひらにじんわりとにじんでくる汗をふきながら、ただひたすら、一つのことを願っていました。

どうか、無事に終わってくれ。

頼む、頼む、お願いだから、ハッピーエンドにして。

この人たちを、幸せにしてあげて。

バカみたいですが、本気でそれだけを願っていました。「天狼院書店」とか「三浦」とかの存在は、一切消え失せて、私は一読者として、一体験者として、その物語を楽しんでいました。

2:26。

読み終わったのは、丑三つ時でした。

エピローグを読みおえ、半分放心状態で、私は最後のページを閉じました。

ぼんやりと、空中を眺め、ただ物語の余韻に浸っていました。

瞬間、突然ぶわりと、涙が溢れてきました。

滝のように、次から次へと涙が溢れて、止まりませんでした。

あれ、おかしいな、と思いました。どうしてだろう。だって、『殺し屋のマーケティング』は、特別泣けるような終わり方ではなかったからです。どちらかといえば、爽やかにすっきりとした読後感と言った方が近い。

にも関わらず、私は泣いていました。号泣していました。

そして、同時に、笑いがこみ上げていました。

もしもその場に誰かが一緒にいれば、私は間違いなく頭がおかしくなったと思われたことでしょう。私は、大泣きしながら、大笑いしていました。

うふふ、あはは、という笑い声の合間に、うう、という嗚咽が溢れました。

泣けて泣けて、仕方がありませんでした。

ああ、もう。

もう、本当に、この人は、やってしまった。

ついに、やり遂げたんだ、と思ったからかもしれません。

そんな風に笑ったことも、泣いたこともなかったので、まだ感情の整理ができていませんが、ただただ、感動してしまったのだと思います。

人は、ここまでできるのか、という事実に、感動してしまったのです。

三浦は、おそらく私がこれまでに出会ってきた人物の中で、誰よりも忙しい人でした。経営のことをひたすらに考え、その合間に小説を徹夜で書き、スタッフを教育し、さらに、プロカメラマンとしても活動している。

いったい、どこに小説を考える余裕があるのだろうと、そう思っていました。

だからこそ、あんなに忙しい中で、そこまで面白いものが作れるわけがないと、どこかで疑っていたのかもしれません。

けれども、そんな私の予想を軽々飛び越えてきたどころか、私は最後のページを読み終えるまで、三浦が書いたという事実を忘れてしまっていたのです。

やった。

ついに、やってしまった。

その事実が、もう、嬉しいのか、驚いたのか、何なのか、よくわからなくて。

それでもただただ、私は、感動してしまったのです。

人間って、ここまでできるんだ。

すごい。

本当に、すごい。

しばらく私は興奮状態で、じっと目をつぶっていました。

そして、三浦が言った言葉を思い出していました。

「読んでみると良いよ」

そういう意味だったのか。

私にははっきりと、三浦がそう言った理由がわかりました。

人の圧倒的な「本気」というものを見せつけられると、人は、その熱量の前に、ひれ伏すしかなくなるのだと思います。

そして私は間違いなく、それに圧倒され、火をつけられました。何かのスイッチが、かちりと、なる音が聞こえました。

「熱狂」とは、まさに、こういうことだと、そう確信したのです。

スタッフだから、こんなことを言うわけではありません。

三浦の部下だから、こんなことを書いているわけではないんです。

ただただ、私は、この本の圧倒的な熱量に操られているかのように、ほとんど勢いで、この記事を書いています。

読んだ後、自分の中にぐるぐると渦巻く熱を、どうにかして吐き出したくて、キーボードを叩いています。

『殺し屋のマーケティング』は、11月、発売予定です。

私のように、何かの大きな熱量を得たい人。

誰かの「本気」というものを、体験したい人。

あるいは、何かのスイッチが入ってしまうかもしれませんが。

それでも良いという方にだけ、この小説を、おすすめしておこうと思います。

【天狼院書店へのお問い合わせ】

天狼院書店「東京天狼院」

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F

東京天狼院への行き方詳細はこちら

天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

天狼院書店「京都天狼院」2017.1.27 OPEN

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。