生まれて半世紀以上、犬にも猫にも触ったことがない私が、はたらく動物と人とについて考えた《プロフェッショナル・ゼミ》

*この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

【4月開講申込みページ/東京・福岡・京都・全国通信】人生を変える!「天狼院ライティング・ゼミ」《日曜コース》〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

→

【東京・福岡・京都・全国通信対応】《日曜コース》

記事: 村井 武 (プロフェッショナル・ゼミ)

50年を超える人生で、私は猫にも犬にも触れたことがない。

私がほんの子どもの頃、母方の実家にも父方の実家にも猫がいた。

母は祖父母が飼っていた猫が嫌いだったという。特に理由があったわけでもないらしい。

「猫って、死ぬ時、どっかにいなくなるんだよ。気持ち悪い」

幼い私に顔をしかめて語った母。80歳を過ぎた今でも実家の庭を猫が通ると衰えた視力でそれを認識し、

「うー、猫! しっ!」

と追い立てる。

幼稚園に上がるか上がらない頃、家族で尋ねた父の実家では、猫に手を出した妹が手をひっかかれてギャン泣きした。

猫、やばいんだな、と刷り込みが生じた。

私が子どもだった60年代から70年代、地方都市にはまだ野良犬というのが、うじゃうじゃいた。犬にしてみれば、子どもは格好の遊び相手に見えるのだろう。道を歩いていると、よく首輪の付いていない犬が走り寄って来た。

猫にも犬にも免疫のない私は、野良犬と出会うと、はたとにらみ合い、

「シッ!」

と威嚇した。多くの犬は、一瞬ひるみ、そのまま走り去るが、時に好戦的、あるいは、人懐こい犬がいて、さらに私に走りより、

「遊ぼうよ!」

とばかりに私に走り寄って、膝のあたりを舐めようとする。

こうなるとお手上げの私は「わーーーー!」と声をあげて自宅目指して走って逃げ帰った。

一番、怖かったのは、全身黒毛の犬。「シッ!」にもひるむことなく獰猛な表情で向かってくる。私と妹とは対策会議を開き、クロを「町内会最凶の悪魔」と認定した。どうやってクロを回避するかを幼い頭で考え、クロには全力で石をぶつけてよいという兄妹ルールを作った。これに対して「眉毛犬」と名付けた老犬は気が弱いのか、「シッ!」で追い払うことができたので、兄妹の間では「ちょっといいやつ。石はぶつけない」ことに決めた。

小学校のときに、飼い犬に膝を噛まれたという同級生がいて、得意になって治りかけの傷口を見せつけていた。「傷を自慢するとか、こいつ、バカじゃないの」と思いつつ犬も、やっぱりやばいんだな、と刷り込まれた。

とにかく、50年を超える人生で、私は猫にも犬にも触れたことがない。

犬、猫に限らず、動物というのが苦手だった。

子どもの頃、父親が連れて行ってくれるデパートでは、動物売り場のオウム・インコ系の羽の色が怖かった。鳥の足も気持ち悪かった。熱帯魚系の魚の鮮やかな色も苦手だった。私の中には極彩色に対する苦手意識が確かにある。

私が初めて「触れた」動物は小学校三年くらいのときに母が買ってきたジュウシマツのつがい。これは色も毒々しくなく、ツメも小さかったので、何とか「可愛い」と思うことができた。

「ピイちゃん」と「ピヨピヨちゃん」とまったく芸も工夫もないネーミングをして、毎日世話をした。それでも鳥に手で触れるようになるまでには、ずいぶん時間がかかった気がする。

多分メスにピヨピヨちゃんという名を付けたのだと思うが、ピヨピヨちゃんはやがて産卵し、卵が孵り、雛が生まれた。裸の雛はちょっとグロテスクだな、と思ったがほどなく可愛い毛が生えそろった。

私と妹は、数匹の雛が可愛いあまり、まだ「ピイピイ」としか鳴けないその子たちを無理やり親鳥から引き離し、鳥かごの外に連れ出して、なでまわした揚句に半数以上を疲労死させた。

怒った母は、兄妹に「今後一切鳥に触れてはならない」と告げた。

ある晩、家の外で「ニャー」という猫の鳴き声に続き、何かが地面に落ちる音がした。

家族が外に出て見ると夕方しまい忘れたジュウシマツのかごがひっくり返り、ピイちゃんもピヨピヨちゃんもいない。流血は見当たらないものの、猫にやられたか、夜の闇に飛び立ったか。私はこの夜の一件で、動物に対する関心を再び失った。

次に家に来た動物は、妹の飼ったインコだった。鮮やかな水色と黄色の混じった新参者に私は馴染めず、気持ち悪さを抱いた。これと遊んでいたのは専ら妹。妹はやはり芸なく性懲りもなくインコにも「ピイちゃん」と名付けた。つくづくクリエイティビティに欠ける家系である。

中学生になっていた妹は、私とケンカになり腹にすえかねることがあると鳥かごからインコのピイちゃんを取り出し、私に向かって投げつけるという力技を使うようになった。私は背中を爪を引っ掛けて首に向かってよちよち登る極彩色のピイちゃんに怯え、

「わー、気持ち悪い! 取って、取って。ピイちゃん外して」

と叫び、なす術もなく降参するのが常だった。男子高校生になっていた私である。

そのうち、ピイちゃんは、妹や母の呼び掛けに応じて

「ピィィィちゃん!」

と自分の名前を唱えるようになった。ピイちゃんを恐れ、忌み嫌った私もこれには驚き「可愛い」と思った。妹のいないところで鳥かごに忍びより「ピイちゃん?」と呼びかけるのだが、ピイちゃんは一度も答えてはくれなかった。

そして妹は私への最終兵器としてピイちゃんを私に投げつけ、けしかけ続けた。

やはり、動物とは相性が悪いのだ。

それから10年余りが経ち、地方都市の実家を離れ、ふたりながらに上京し働き始めた兄妹はマンションで同居をしていた時期がある。

ここで妹は、ハムスターを水槽に入れて飼いだした。センスのないわが妹である。名前は「もぐ」であった。

妹の両手に収まるハムスターは、動物嫌いの私にもちょっと可愛いと思えたが、妹は「これは私のもぐである。私の不在中であってももぐを見たり、触れたりしてはならない」と宣言しつつ、これ見よがしに私のいるところでハムスターとじゃれあい「あー、可愛い」と大人気ない意地悪をした。わが兄妹はお互いに底意地の悪いところが確かにある。

ある朝、目覚めてPCでメールをチェックすると、既に出勤していた妹からメールが入っていた。

「私、この度結婚することにしました」

あ、そうきますか。いつか来るとは思っていたけど、メールで言い渡すのね。そして、慌ただしく進む結婚と引っ越しの準備の過程、妹が、当然という表情で

「もぐ、置いていくから、可愛がって。嬉しいでしょ」

と告げた。

妹が去ったマンションには、私ともぐとが残された。久しぶりのひとり暮らしの無聊を、もぐは結構慰めてくれた。動物との身体的接触が苦手な私も、ハムスターには触れることができた。

もぐは甘いものが好きだった。イチゴにかけるために買っておいたコンデンスミルクなんか与えると、狂ったように舐め続け、「もっと、もっと」とつぶらな瞳で私を見上げた。朝には私の飲み残しの入った国民的乳酸飲料のプラスティック容器を水槽に入れるのを常とした。ハムスターは容器の口から首を突っ込み、何かの中毒患者のように飲み残しを舐め続けた。夢中になったあまり、私が帰宅するまで首が容器から抜けないという事故を起こしたこともある。

小動物の寿命は短い。ある日、ハムスターの動きが目に見えて鈍かった。ペットショップで小動物用の栄養剤というのを買ってきて、脱脂綿に含ませ、毎日もぐに吸わせておいた。少し、動きが戻ったように思ったのも束の間、数日後、脱脂綿に爪をひっかけたまま、ハムスターは絶命していた。

またひとり暮らしに戻ってしまった。ペットロスというほどの衝撃は受けなかったけれども、もう動物は飼うまい、と思った。縁がないのだ。

ハムスターと死別してから20年近くになろうか。この間、私は本当に動物と縁がなかった。たまにSNSで流れて来る「癒され系」「面白系」の動物動画を見るくらい。近所で犬連れの散歩をしている人に対しては、「私は動物がダメですよ」オーラを出して、これ見よがしに犬を避けて歩いた。我ながら底意地の悪さは抜けないものである。

そんな私が再び、本当に長い時をあけて、動物と、それも犬と接近したのは先月のこと。

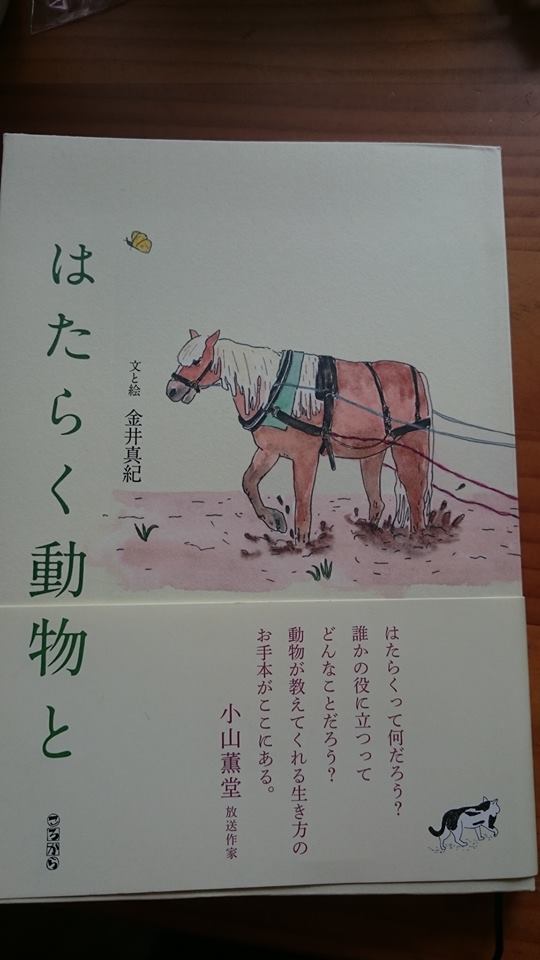

ライターである知人・金井真紀さんが、その著書の刊行イベントで、視覚と聴覚の双方に障害のある男性と盲導犬との関係について話をすることを知った。イベントには盲ろう者として盲導犬と暮らす門川紳一郎さんと彼に寄りそうラブラドールレトリーバーの「ベイス」がやってくる。国内の盲ろう者で盲導犬と暮らすのは門川さんだけなのだという。

私自身、視力が非常に悪い。メガネをかけ始めたのは小学校3年。20歳になれば近視の進行は止まるなどとも言われたが、まったくそんなことはなく、近視はどんどん進み、やはり強度の乱視とあいまって、今でも2年に一度はコンタクトとメガネの度を上げなければならない。大概どのお店でも、「うちの店でこんなに強い度のメガネ、コンタクトを作ったことはないです」とか「うちで二番目に強い度数ですね」とか驚かれる。「これ以上強い度数は怖いです」とわけのわからないことを言った店員さんもいた。近年は、これに老眼が加わり、さらに、数年前には網膜に障害が起きてレーザー治療を受けている。

心ない眼科医から「これは悪性近視と言って、いずれ失明に至る可能性が」と示唆されたこともあった。

こんな状態なので、視覚が失われた場合に、私の情報処理は、生活はどうなるのだろうかと真剣に考えざるを得ないことがよくある。門川さんの話を聞いてみたい、と思った。

イベントの当日、テーマの性格もあってか、会場の本屋さんには、かなりの数の視力、聴力に障害を持つ人びとが集まっていた。

イベントスペースに入った瞬間、私の身体は、説明のできないコミュニケーションの波に包みこまれた。多くのコミュニケーションが飛び交っているのに、そのメッセージが理解できない。違和感、理解できない、取り残された感覚。

イベント開始前の会場の至るところで、手話、触手話、読唇での会話が展開されていたのに気付くまで数分がかかった。

どのコミュニケーション手段も私には読めない、聞こえない。しかし、そこに確かに会話は存在している。それなのに、私にはわからない。時々漏れ聞こえてくる発話による会話に正直ほっとするくらい、会場には馴染めない空気感があふれていた。

「帰ろうかな」

一瞬思ったことは否定できない。居心地の悪さを感じたことも。コミュニケーションに取り残されるというのは、これほどしんどいことなのか。

いささか落ち着かない待ち時間を経て、定刻を迎える。金井さんと門川さん、そして門川さんに寄りそう盲導犬・ベイスたちが入ってくる。ベイスはおとなしくテーブルの下、門川さんの足元に体を横たえ、すぐに目をつむった。イベントは金井さんが会話をリードするスタイルで始まる。

金井さんの話を、門川さんに付き添う指点字の翻訳者の女性が手早く門川さんに伝える。門川さんがテーブルの上に広げる両手の甲に翻訳者が自分の手をかぶせてタイプライターのように指を打ちつける。これが指点字。手の甲という僅かのスペースに文字の要素を割り当て、そのスペースを打つ翻訳者とその指の動きを感じて、読み解く門川さん。

私は初めて見る指点字のコミュニケーションに感動していた。視覚も聴覚も経ずに、確かに気持ちが、想いが人の間を流れている。

門川さんは質問に対する答を自分の口で話す。その声は十分聞きとれるのだが、門川さんには自分の声が聞こえないということもあり、それを脇の女性が繰り返す。

コミュニケーションが私を含む会場に向けられることで、開演前の居心地の悪さはみるみる消えていく。

そして、門川さんの足元に実に気持ちよさそうに寝そべるのがベイス。寝ているのではないかと思えるほど心地よさそうにしている。生で犬を見ながら、こんなに穏やかな気持ちになったことは一度もない。

開演前に感じた違和感が減って、コミュニケーションの流れに入りこめた理由のひとつはベイスの存在だなとわかる。

盲導犬はうっとりと眼を閉じたまま、確かに門川さんと、そして会場にいる私たちとの間で対話をしていた。居眠りしているとしか見えない状態でもベイスはしっかり盲導犬の仕事をしていた。門川さんのために、私たちのためにはたらいてくれていた。ベイスと私たちの間に言語は存在しないけれど、コミュニケーションの流れは、ある。

ベイスの、おそらく寝顔であろう幸せそうな姿を見ながら、私と時空間を共にしてくれた動物たちのことが蘇る。

もぐも、ジュウシマツたちも、私と対話し、はたらいてくれていたのかな。

犬にも猫にも触れずに半世紀を生きてしまったけれど、どこかで、触れてみようかな、いや、触れてみたいな、と思った。

どんなコミュニケーションがありうるんだろうか。今なら少し落ち着いて感じられるかもしれない。ひょっとしたら門川さんとベイスとは同じ心象世界みたいなものを共有しているのだろうか。人間のご都合主義を承知でいうなら、将来盲導犬にお世話になる可能性も否定はできないんだし。

そして、町内会の最凶悪魔認定してしまった野良犬のクロ、もうこの世にいないと思うけど、ちょっとだけごめんね。

***

この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。

「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。

http://tenro-in.com/fukuten/33767

天狼院書店「東京天狼院」

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F

東京天狼院への行き方詳細はこちら

天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

【天狼院書店へのお問い合わせ】

【天狼院公式Facebookページ】

天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。