三浦さん、なんてことしてくれるんですか。《プロフェッショナル・ゼミ》

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

【12月開講申込みページ/東京・福岡・全国通信】人生を変える!「天狼院ライティング・ゼミ」《日曜コース》〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

→【東京・福岡・全国通信対応】《日曜コース》

「三浦さん、なんてことしてくれるんですか」

わたしは鏡に映る自分の姿を見ながら、拳を握り締めていた。

彼の言うことを素直に聞いてしまったことを悔やんだ。

しかし、時すでに遅し。

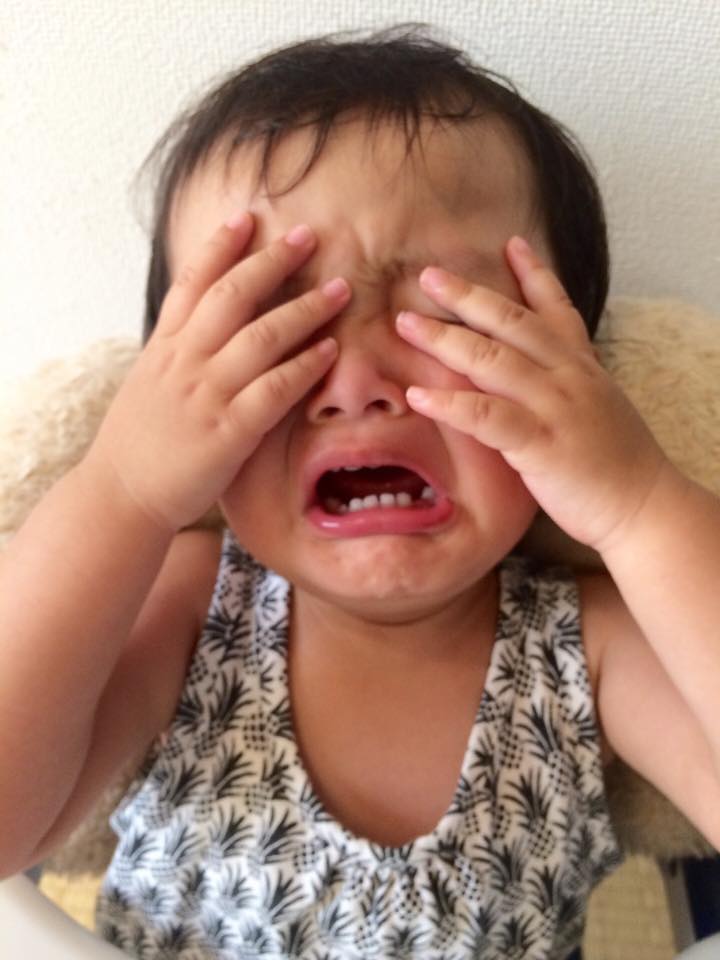

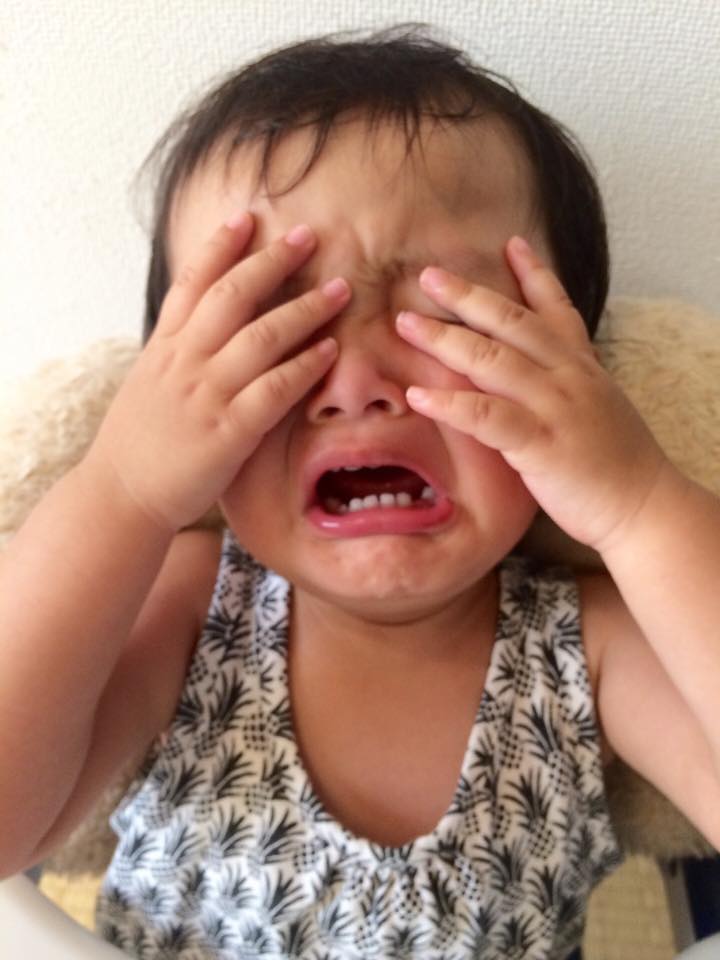

わたしの瞼は今、修復不能な程に腫れ上がっている。

鼻の上も下も真っ赤に染まり、恐らくファンデーションを叩いたくらいじゃどうにもならないだろう。

外出することを諦め、狭い部屋の中、定位置の座布団の上に座り込んだ。

もう、何をする気にも、動く気にもなれない。

こうなったのは、三浦さんのせいだ。

三浦さんが勧める、この本を読んだせいだ。

わたしはその日、ある一冊の本を読んだ。

それは、天狼院書店店主の三浦崇典さんが以前から勧めている小説だ。

彼が講師を務めている「ライティング・ゼミ」の受講生なら、殆どの人が読んでいるであろう課題図書の様な1冊だ。

天狼院書店のイベントやSNS上でも当然の如く何度も何度もその本の話題が登場する。

わたしはその度にドキッとして、身を潜めたくなっていた。

だって。

どんなに勧められようと、わたしはその本を読んでいなかったし、正直な話、読みたくなかったんだ。

それなのに。

もう発売から随分経っているのに、いまだにその熱は冷めそうにない。

落ち着いたかた思うと、また誰かが話題にする。

天狼院書店だけではない。

大型書店に行っても、電車に乗っても、インターネットを開いても、あらゆる場面でその名前を目にし続けている。

「まさかまだ読んでないなんて人はいませんよね~」

東京天狼院書店の3周年記念パーティーで、スタッフのなっちゃんこと山中菜摘さんが大きな声で言い出した時はドキッとした。

思わず目が合わないように身を潜めた。

すると、すぐ隣にいたお客さんが何の悪気もなくサラッと聞いてきた。

「もう、読みました?」

えぇぇぇぇぇぇぇぇ

わたしは固まった。

敵はすぐ近くにいたのだ。

遠くで叫ぶなっちゃんに気を取られている内に、頭に銃口を突きつけられてしまった。

これは、嘘を言うわけにはいかない。

読んでないのに読んだなんて言ったら、すぐにバレてその銃で頭をズドンだ。

「い、いいえ」

「え! まだ読んでないんですか?」

シー! と言いたくなるほど、大きな声で聞き返された。

嘘でしょ? というまっすぐな視線が突き刺さる。

「は、はい」

「え、何でですか? 泣けますよ」

――だからです。と心の中で思った。

そして、誤魔化さずに本当のことを言おうと決心した。

「わたし、泣きたくないんです」

ハッキリとそう答えた。

あまりにもシャキッと答えてしまったので、自分でも少し笑いそうになった。

――米倉涼子のドラマか!

心の中で突っ込みながらも、背筋を伸ばし続けた。

そう、だってそれが本心だ。

泣きたくなんかない。

日常で泣きたいシーンなんて山ほどある。

取引先に散々値切られた上に要求だけはどんどん積み上げられたり、残業して必死で作り上げたデータをワンクリックで消去してしまったり。

「わたしじゃない」と言えたらどんなに楽か、と思うことだって山ほどある。

泣くことを許してしまったら、歯止めが効かなくなることは目に見えている。

だからわざわざ「泣ける話」で涙腺を緩ませて、心の奥に仕舞い込んだ感情を刺激するのは億劫だ。

第一、30過ぎて本気で泣くと、体力も顔面も修復するのに時間がかかる。

「よし、今日は泣いてもいいぞ!」というチャンスは限られている。

それに、ただ泣きたくないだけではなく、別の理由もある。

それは、泣けると言われる話で、泣けなかった場合が怖いのだ。

あの日の理科室のシンと冷えた空気を思い出し、消極的になってしまうのだ。

それは、わたしが高校生の頃の話だ。

ある一冊の絵本が話題になった。

「これめっちゃ泣ける!」と誰かが言い出し、その話題はあっという間に周囲に広まった。

誰かが学校に持ってきて友達に貸すと「あたしも読みたい!」「ウチにも貸して!」と、その絵本は次々と色んな人の手に渡って行った。

ある日の放課後、わたしは数名の女子と男子と理科室にいた。

掃除当番だったのか、何か用事があったのか、何をしていたのかは覚えていない。

だけど、誰かがその絵本をバッグの中から取り出した後のことからは、鮮明に記憶に残っている。

「あー、それあの噂の絵本?」

背が高く太陽みたいな男子が言った。

「そうそう、みんなが泣いたってやつ。ようやく回ってきたんだよー」

モテカワ女子は嬉しそうに表紙を眺めている。

「え、ちょっとさ、今読んでみてよ! マジで泣けるなら俺も読みたい!」

太陽男子が無邪気に言う。

「なにそのプレッシャー! やだよー。でも早く読みたいから、今読んでいいなら読むー」

そう言って、彼女は嬉しそうにページを捲り始めた。

周りでわたし達はヒソヒソ声で「明日の英語の宿題もうやった?」とか「今日のあの先生見た?」と関係のない話をし始めた。

少し時間が経って、気になってモテカワ女子を見ると、スッと一筋の涙が頬を伝った。

え。わたしはドキっとした。

いつも笑顔で前向きな彼女が泣いているところを初めて見た。

目が合うと「ヤバイ、マジ泣けるよー」と言いながらどんどんページを捲り、ポロポロと涙を流している。

わたし達は彼女から目を離すことができなかった。

見てはいけないものを至近距離で見ているようで、ドキドキした。

モテカワ女子は、パタンと絵本を閉じると「ヤバイ、ティッシュティッシュ!」とバッグの中を探っている。

「これ、ほんとヤバイ! 嘘でしょと思ってたけど、めっちゃ泣けた~」と言いながらティッシュで鼻を抑えている。

「マジこれやべーな! え、ちょっと読んでみてよ」

今度は太陽男子はその本をゆるふわ女子に渡した。

「えー、私は泣かないよ。でもちょうど読みたかったから読んでもいい?」と言い、彼女はすんなりと受け取った。

どうなるんだろう。ドキドキしながら彼女の様子を伺った。

しばらくすると、ゆるふわ女子も目頭の辺りを拭い始めた。

「ダメだ!」そう言って、ポロポロっと涙をこぼした。

「うわー、超ヤベーじゃん、この本! みんなマジで泣くじゃん」と太陽男子が興奮している。

そしてその本は、わたしにも渡された。

みんなの期待に満ちた視線が痛いほどに突き刺さってくる。

――みんなどこで泣いたのかな。そろそろかな。まだかな。

ドキドキしながらページを捲っていった。

そして。

パタン。裏表紙を閉じて顔を上げた。

太陽男子とまっすぐに目が合っている。

一瞬理科室がシンと静まり返った。

空気が冷え切り、部屋の片隅に置いてある骸骨の標本がカタカタと鳴り出すんじゃないかと不安になった。

「マジで?」

彼が今日イチの驚いた表情を見せている。

「まったくキテないじゃん! え、めっちゃ泣きそうなのに! 意外!」

そう言って太陽男子が爆笑している。

目をウサギのようにピンクに染めている女子2人も「え、なんでなんで?」と不思議がっている。

そう。まったく泣けなかったのだ。涙が出るどころか、ジワリとも来なかった。

みんながどこで泣くのかもわからずに、結局最後のページまで行ってしまったのだ。

なんだか無性にやるせなくなった。

みんなが泣いている作品に一切感動しなかった自分が無慈悲な人間に思えて、いたたまれない気持ちになった。

逆にみんなどこでそんなに泣いたんだ。もしかして女優みたいに涙を操れるのか、と疑いたくなる程だった。

なぜだかハッキリとはわからないけど、泣けなかったというだけで、「かわいい女子」の世界から突き落とされるような気がした。

「アイツは泣かない女だ」とレッテルを貼られることが、なんだか恐ろしいことのように感じてしまった。

それ以来、「泣ける話」は苦手だ。

「え、あんなにいい話で泣けないの?」と思われるのが、怖いのだ。

だから、天狼院書店で「泣ける」と称賛されるその物語も、読みたくなかった。

読んでみて泣けなかったら、その本の話題が出る度に、どんな顔をしていいかわからなくなる。

それなら、読まないで知らないフリをしているほうが気が楽だ。

面白い本なんて世の中に山ほどある。現に部屋の中にもまだ読んでいない本が山のように積まれている。何の問題もない。そう自分に言い聞かせていた。

だけど、ある時、どうしても読みたくなってしまった。

いや、今思えば、元々読みたかったのを我慢していたのだ。

だから、わたしは究極のきっかけを待っていたんだ。

「それは読まざるを得ないな」と言えるタイミングを、待っていたのだ。

そして、その時が来た。

三浦さんが、ある時のFacebookの投稿に、気になることを書いた。

その本の著者の方と話していて見つけた「泣きのメソッド」を込めて文章を書いてみたら、書いている自分も泣けて泣けて仕方がなかったというのだ。

「え、何それ!」その投稿を読むと、わたしもその「メソッド」とやらがどうしても欲しくなった。

読まなきゃ。あの本を読んでそのメソッドを勉強しなきゃ。

「これは読まざるを得ないよ」自分にそう言い聞かせて、ついにあの本を手に取った。

ドキドキしながらページを捲っていると、段々とあの理科室のシンとした空気が記憶に蘇ってくる。

「あれ?」

ページを捲っても、感情の温度が変わらない。

淡々と一定のペースで読み進めることができる。

それどころか時々ページを戻ったりもする。

「あれ、これが誰だっけ?」なんて思いながら、

泣く暇もないままに、あっけなく一章を読み終えてしまった。

どうしよう。嫌な予感が的中したのだ。

やっぱりわたしは泣けないんだ。

どうしよう。次三浦さんに会ったらどんな顔をしたらいいんだろう。

今度この本の話題が出てきたら、本当に逃げたいかも。

そう思いながら、またページを捲り続けた。

すると、それは突然やってきた。

まっすぐ前を向いていたら後ろから突然ドンと刺されるような衝撃だった。

涙が一粒零れたかと思うと、そこからはもう止まらなかった。

ポロポロなんてもんじゃない。ダーーー―だ。

恐らく読んでいるわたしの姿は、失恋してお酒を煽っているOLの様だっただろう。

泣きながら鼻をかみ、呼吸は乱れ、息も苦しくなり、体を何度も折り曲げながら悶絶していた。

「なんだこれは」

正直どうして泣いてしまうのか理由もわからず、ただただ泣き続けていた。

落ち着いたと思うと、また濁流に飲み込まれていく。

「なんなんだこれは」

気付くとあっという間に一冊読み切り、数カ月分の涙を流し尽くしていた。

そして気付いた。

わたしが、泣きたくなかった理由。

あの理科室の記憶だけではなく、もう一つの理由が心の奥に潜んでいたのだ。

それは、わたしが世界一尊敬し、愛する女性の存在だった。

彼女の背中を追い続けていたからこそ、わたしは泣きたくなかったのだ。

その人は、「感動」「号泣」と言われる小説や映画で泣いたりしない。

感想を聞くと「外じゃ言えないけどさ、ピンと来なかったわ」と笑っている。

テレビ番組の『人生が変わる1分間の深イイ話』で出演者全員が「これは深イイ話だ!」と認定しても、彼女はひとり「う~ん」と腕を組んでいる。

だけど、わたしはそんな彼女が大好きだ。

涙を流さなくたって、それは冷酷な人だということにはならない。

彼女は誰よりも他人を思い、家族を大切に思い、どんな問題とも真正面から真剣に向き合ってくれる温かい人だ。

わたしが悩んでいる時は、いつだってわたし以上に胸を痛め、人知れず涙を流してくれる人だ。

その人は、わたしの母だ。

何があっても常にわたしの味方でいてくれる、この世でたった一人の、わたしの母だ。

母は、最強の努力家で、究極の恥ずかしがり屋だ。

だからこそ、ちょっとやそっとの誰かが頑張っている話では泣かないし、

第一、人前で涙を流すことが恥ずかしくて、わざと泣かないように意識をそらすのだ。

そんな彼女に育てられてきたわたしは、そんな彼女を心から尊敬する娘のわたしは、

気付かぬ内に彼女の背中を追うようになっていた。

だから「絶対泣ける!」と多くの人が絶賛する小説や映画は苦手なのだ。

なぜか「踏ん張らなきゃいけない」という気持ちになってしまう。

こんなことで泣いていないで、母のように強くならなければ、と気張ってしまうのだ。

それに母の泣けなかった作品で、わたしがボロボロ泣いてしまうのは、なんだか嫌なんだ。

だからこそ、この本も避けていたのだ。

「4回泣けます」なんて煽ってくる本で泣いちゃいけない。

涙は、母のように歯を食いしばって踏ん張って、それでもどうしようもできない時に、人知れず流すものだ。

「泣こう」と思って泣くもんじゃない。

そんな暇があったら、今ある現実の問題と向き合うべきだ。

無意識の内に、そんな思いが根付いていたのだ。

だけど、この本はそんなわたしの決めつけをはるかに超えてきた。

気付けば奮発して買ったやわらかいティッシュを半分以上使ってしまった。

これから寒くなるこの時期は、ただでさえティッシュの支出が増えるのに!

思わぬ大誤算だった。

そして鏡を覗いてギョッとする。

なんて、なんて酷い顔をしているんだ。

ただでさえ「一重?」と聞かれるのを「奥二重です!」と返答しているのに、瞼は完全崩壊だ。

赤く腫れ上がると同時に重たく下がり、「ハロウィンメイク?」と聞かれても、これじゃあ反論もできない。

せっかくのやわらかティッシュの効果も虚しく、鼻の下だって真っ赤だ。

この顔を整えるのに、どれだけ時間がかかると思っているんだ。

だから、だから嫌なんだよ。泣くのは。

30過ぎて号泣すると、そこから日常生活に戻るのに随分時間と手間がかかる。

それに体だって、全力疾走したようにグッタリと疲れ切っている。

思考も停止状態で、ただボーっとしてしまう。

ふと三浦さんの笑顔が浮かんでくる。

「三浦さん、なんてことしてくれるんですか」

悔しくなった。

なんで、なんでこんないい本を紹介するんだ。

大抵有名な人が強く推している本を読んでも、そんなに刺さらないことのほうが多い。

ベストセラーの本だって、大ヒットの映画だって、期待を裏切られることもある。

それなのに。

「なんで言った通りのいい話なんだよ!」と、段々腹が立ってきた。

いや違う。それは、腹を立てる相手を間違えている。

わたしが腹を立てているのは、今の今まで手を出さずにいた、自分自身が恥ずかしいからだ。

何度もチャンスはあったのに、「わたし泣きたくないんで」なんて言って突っぱねて、余計な理由を重ねて逃げていた自分自身が腹立たしいんだ。

確かに、泣くことは疲れる。辛くもある。

それまで蓋をしていた記憶に火がつき、突然感情が爆発したりもする。

だけど、それは、生きている内には必要なことなんだ。

時に理性の壁をぶち壊し、ただただ溢れてくる感情の中に身を置くことは、何かのターニングポイントには必要な作業なんだ。

だからこそ、多くの人が「泣ける」作品を求めているんだ。

外で必死に頑張り続けているからこそ、人知れず涙を流してバランスを保つ必要があるんだ。

よし。

わたしは意を決して、もう一度本を開いた。

三浦さんの言っていた「泣きのメソッド」というのを、わたしも手に入れよう。

この物語に込められている読者を泣かせてしまうコツを見つけ出して、自分の物にしよう。

そう強く心に誓った。

「わかるか!」

わたしは瞬時に匙を投げたくなった。

だって、目の前は滲み、涙が止めどなく溢れてくる。

冷静に考えることなんて、できない。

二回目は「思い出し涙」も加わって、飛ばし読みをしているのに、泣けてくる。

ダメだこりゃ。

やわらかティッシュも、一箱使い切ってしまいそうな勢いだ。

残念ながら究極のメソッドは、そう簡単には手に入らないらしい。

読者目線を抜け出し、著者目線でこの本を読めるようになるまでは、しばらく葛藤が続きそうだ。

落ち着いたら、母に連絡してみよう。

そして、この本を勧めてみよう。

「読んでみるといいよ。コーヒーが冷めないうちに、ね」と。

***

この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。

「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、店主三浦のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。

【12月開講申込みページ/東京・福岡・全国通信】人生を変える!「天狼院ライティング・ゼミ」《日曜コース》〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

→【東京・福岡・全国通信対応】《日曜コース》

【天狼院書店へのお問い合わせ】

TEL:03-6914-3618

天狼院書店「東京天狼院」

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F

天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL 092-518-7435 FAX 092-518-4941

【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】