1964年10月21日の残像《プロフェッショナル・ゼミ》

*この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加のお客様に書いていただいたものです。

記事:高林忠正(プロフェッショナル・ゼミ)

1964年10月21日、11時50分 東京地方の天気は曇りだった。

午前11時の気温は13度、マラソンには絶好のコンディションだった。

あと10分ほどで、東京オリンピック陸上競技のフィナーレを飾る男子マラソンのスタートだった。

千駄ヶ谷の国立競技場のスタートラインには84人の選手が集合していた。

テレビの実況中継では有力選手をアップで紹介していた。

ローマ大会の覇者であり、優勝候補筆頭のエチオピアのアベベ・ビキラ、イギリスのヒートリーとキルビー両選手、ニュージーランドのジュリアン、アメリカのエデレン、そして日本の寺沢、円谷、君原の3選手の顔も見えた。

日本選手団の陸上競技の総監督、織田幹雄はスタンドの役員席の一つに腰を下ろした。隣には、監督の南部忠平、ヘッドコーチの田島直人も一緒だった。

織田にとっては、地元開催ということで、「せめてメダルを」という国民に期待に応えるべく、寝食を忘れて尽力してきた4年間だった

男子10,000メートルで、円谷が28年ぶりに6位入賞を果たし、女子80メートルハードルでは依田郁子が5位に入賞した。

しかし、結果は惨憺たるものだった。

開催国の特権として、陸上競技は全種目にエントリーすることができた。

各種目とも世界の一流とはかけ離れていたものの、何よりも残念なことは、選手が普段の実力を発揮できない点にあった。

選手ならびにコーチの間で、「勝ちたい」「なんとかしなければ」という気持ちが空回りしていたのだった。

「勝負は勝ちたいでなく、”勝つ”」を信条とする織田にとっては、見ているだけでいかんともしがたい思いだった。

織田幹雄は1904年、広島県海田郡に生まれた。

中学校時代、全国中等学校陸上競技選手権で個人と団体優勝。

早稲田大学に進学後、1924年の第8回パリオリンピックに出場。

1928年の第9回アムステルダムオリンピックでは、男子三段跳びに15メートル21で優勝。

日本に近代オリンピック初の金メダルをもたらした。

さらに日本の三段跳びは、織田に続いた。

4年後の1932年の第10回ロサンゼルス大会では、僚友の南部忠平が15メートル72の当時の世界記録で優勝。

さらに、1936年の第11回ベルリン大会では、後輩としてサポートしつづけてきた田島直人が、16メートル00という世界記録を更新して優勝を飾った。

織田、南部、田島の3ゴールドメダリストをして、戦前、陸上競技の三段跳びは日本のお家芸とまで言われることになった。

さらに三段跳びの快挙に刺激を受けるかのように、棒高跳び、短距離、リレー、投擲などで複数の入賞を果たすことになった。

まさに織田の優勝が、揺籃期の日本の陸上競技界にとっての希望の星となったのである。

しかしその好ましい流れも、1940年に予定されていた東京オリンピックが戦火のため中止となってからは、一気に潰えてしまった。

戦後初めて参加を許された1952年のヘルシンキ大会では、女子円盤投げの吉野トヨが4位に入賞したものの、他の種目の入賞はゼロだった。

1956年のメルボルン大会では、男子マラソンで当時、日本大学の学生だった川島義弘が5位に入賞したが、優勝を期待された三段跳びの小掛照二は8位に終わった。

1960年のローマ大会では決勝に進んだ選手は走り幅跳びの岡崎高之のみで、入賞はゼロだった。

ローマ大会で惨敗を喫した日本陸上界は、「4年後の東京大会でメダル獲得」という目標を掲げ、強化の責任者として、織田に白羽の矢を立てたのだった。

当時、織田は朝日新聞の運動部長だった

戦後、選手を引退した織田は、スポーツ記者のかたわら、陸上競技の指導で日本のみならず、世界各国から招聘されていた。

かれのわかりやすい指導と、その選手の動きに合った具体的な指導が功を奏し、自己記録を更新するだけでなく、オリンピックの舞台で活躍する選手が続出していた。

1950年代、Mikio Odaの名前は世界中に鳴り響いていた。

そんな織田を見ながら日本の陸上界の重鎮たちは、「織田だったらやってくれるだろう」という強い期待を持っていた。

アジアで初のオリンピック。メイン競技の陸上競技でのメダル獲得は国民の悲願だった。

当時はプロコーチ制度がなかったため、織田は社業を休職することを余儀なくされた。

さらに、拝命された強化本部長という仕事には片腕になれるスタッフが必須だった。

織田にとっては、気心の知れたかつての三段跳びのゴールドメダリスト南部忠平を参謀に、そして田島直人をヘッドコーチに就いてもらった。

東京大会までの4年間という期間は決して長くはない。

「勝負は勝つ」という、自身の信条をそのままスローガンとして掲げた織田は、各種目に専任コーチ制を敷いた。

早稲田の先輩である国会議員、河野一郎を通じて、国から選手強化の予算も確保できることになった。

選択と集中はどの世界でも必要である。

織田はメダル獲得が期待できる種目を三段跳びとマラソンに絞った。

世界的に見て、突出したトップアスリートの数が限られているというのがその理由だった。

マラソンのスタートラインに立った日本の3選手を見ながら、この4年間の足跡が走馬灯のように浮かんできた。

大会6日目の男子三段跳びでは、岡崎高之の10位最高で、期待された太田と桜井はあえなく予選を通過することができなかった。

上位入賞の期待があった男子800メートルの森本葵は、留学先の西ドイツから帰国後、日本の酷暑で体調を崩して肝炎を発症。

予想外の準決勝で敗退することになった。

この4年間、強化本部長としてベストを尽くしてきたにも関わらず、結果はまったく伴っていなかった。

大会期間中、メディアはこぞって、織田の強化方法が正しくなかったことを批判し続けていた。

しかし織田にとっては、泣いても笑っても、残るは男子マラソンだけだった。

ほんの3時間ほど前、日本の3選手のなかでも持ちタイムがトップの君原健二のコーチ、高橋進が来た。

憮然とした表情だった。

「君原は、平常心を失っています」

聞くところによると、3日まえまで鎌倉での合宿中、練習が終わった後、コーチの高橋に内緒で横須賀線に乗って各競技を観戦に行っていたとのことだった。

練習、休養、栄養のバランスが取れてこそ本番で力が発揮できるというもの。

「今朝の君原は、まるで動物園のチンパンジーのようで、落ち着きがありません……こんな君原を初めて見ました」

君原にはとても期待が持てないということだった。

3選手のなかでもベテランの寺沢徹は、世界と勝負するにはあまりにもスピードで見劣りした。

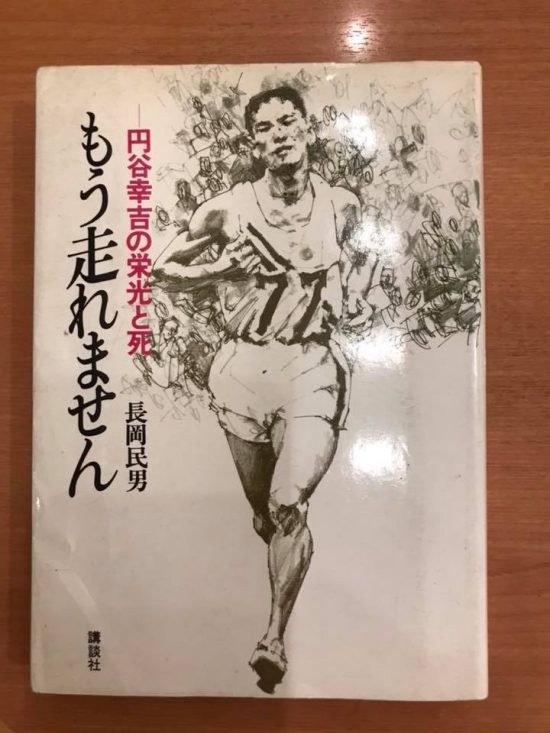

そして円谷幸吉は、男子10,000メートルで6位に入賞したものの今回が自身にとって3度目のマラソンとなる。スピードはあっても経験の絶対値が不足していた。

もしも誰1人入賞できなかったらと想像しただけで、胃の中のものが逆流しそうになってきた。

しかし織田にとって、なぜかそのとき、自分のルーティーンを思い出した。

現役のときから数多くの修羅場をくぐってきた織田にとって、絶体絶命のときほど行ってきたひとつの習慣だった。

それは、下腹に力を入れて、しばらく呼吸を止めるのである。

そのときは30秒間ほどだったろうか。

なぜか不思議と落ち着きが生まれてきた。

隣の南部と田島に顔を向けた。

「ここまできたな。ほんとにありがとう」なぜか自然に口から出てきた。

強化の責任者として自分を常に支え続けてくれていた二人へは感謝だけだった。

開き直りだった。

日本のスポーツ科学の粋を集めて強化してきたという自負があった。

しかし最後は心が勝負だと思った。

「オリンピックは科学では勝てない、最後は心が勝負を決める」

東京大会に合わせて来日した第11回ベルリン大会のレジェンド、J・C・オーエンスが言った言葉を思い出した。

かれは、男子100メートル、200メートル、400メートルリレー、そして走り幅跳びの4種目のゴールドメダリストだった。

「ここまできたら、3選手には自分の今ある力を出して欲しい」

「いや、きっと出せるはずだ」

織田の心にそんな確信のようなものが生まれてきた。

12時、号砲とともにレースは始まった。

優勝候補のアベベは、混戦による転倒を防ぐ目的だろうか、最後尾から走り始めた。

男子10,000メートル3位のオーストラリアのクラークを先頭に競技場を3周ののち、選手たちは第4コーナーの出口から神宮の杜に向かって飛び出して行った。

日本の3選手は、集団の中盤を走っていた。

織田は南部、田島とともに、スタンド下の各国の役員控室に急いだ。

実況のテレビが用意されていた。

あとはただ見守るだけだった。

東京大会のマラソンコースは、国立競技場から甲州街道の調布を折り返す、高低差5メートルという平坦なコースだった。

沿道は一般市民だけではなかった。

日本選手の選手団長、大島謙吉の鶴の一声で、すでに試合を終えた各競技団体の選手たちが100メートルごとに一団となって甲州街道に張り付き応援することになった。

そんななか、レースは高速で進んだ。

最初の5キロは世界記録を上回る15分25秒だった。

オーストラリアのクラークと、アイルランドのホーガンが先頭集団を引っ張った。

アベベは順位を着実に上げていた。

織田は、ゼッケン75番の君原、76番の寺沢、77番の円谷の動きが気になった。

3人とも足が前へ前へとスムーズに回転していた。

安心した。

「この動きだったら、太刀打ちできる」と。

10キロを過ぎ、先頭のペースはさらにアップした。

スタートから1時間、テレビの画面では甲州街道調布の折り返し点が大写しになっていた。

先頭はクラークとアメリカのミルズ、そしてすぐ後方からアベベが続いた。

アメリカのエデレン、ニュージーランドのジュリアンの後方に、白地にブルーのランニングシャツが見えた。

織田は自分の目を疑った。

円谷だった。

円谷が全体の6位で折り返して行った。

小気味の良いピッチだった。

一見、腰が落ちたようなフォームだが、安定した歩幅で進んでいた。

「このまま……行ってくれ」

神頼みしたことのない織田だったが、この時ばかりは自然に両手を合わせていた。

12位で君原が来た。

独特の首を左右にゆするようなフォーム。

苦しそうだが、いつものことだった。

20位で寺沢が来た。

いつものように淡々とした足の運びだった。

15キロ、20キロと自己ベストを更新するラップだった。

レースは後半に入っていた。

そんなときだった。沿道にいた長距離コーチ西内文夫から電話が入った。

西内は、3選手にラップを知らせることともに、5キロごとに京王線で移動して、その都度、公衆電話から織田に詳細を伝える役目を果たしていた。

西内情報はテレビではわからない選手の表情なども含めたものだった。

「円谷いいですよ。ひょっとしたらひょっとしますよ」

電話口の向こうから、いつもの張りのある声が聞こえてきた。

先頭は30キロ地点に差し掛かっていた。

ホーガンが遅れ出して、アベベがトップに立った。

表情一つ変えずに淡々と走るアベベ。

ローマ大会のときは裸足で走って優勝だったが、東京大会では白地に黒のラインのプーマ社製のランニングシューズで走っていた。

35キロを過ぎて、2位のホーガンが歩き出した。

その脇をニュージーランドのジュリアンと円谷が抜いて行った。

円谷は全体の3位に上がったが、後方にはイギリスのヒートリー、キルビーのコンビが見えた。

織田は南部に言った。

「このままのペースでいけるかな?」

マラソン3回目の円谷への期待とともに、なぜか一抹の不安がうずいていた。

アベベは40キロを過ぎた。

世界記録を1分30秒上回るペースだった。

アベベから遅れること3分あまり、円谷とジュリアンが40キロ地点を通過した。

ほどなく並走していたジュリアンが遅れだした。

円谷は2位に上がった。

織田は役員室からスタンドに上がった。

電光掲示板には、マラソンの途中経過の着順が映し出されていた。

First Place Abebe Ethiopia

Second Place Tsuburaya Japan

見ていられなかった。

そんなときだっった。第1コーナーの入り口からアベベが競技場に入って来た。

スタートから全く変わらないペース。圧倒的な強さだった。

記録は2時間12分11秒、世界最高記録だった。

従来の記録を1分43秒更新するものだった。

スタンドの織田、南部、田島にとって、ソニーの最新式トランジスタラジオから流れてくるNHKのマラソンの実況放送だけが頼りだった。

着順に変更はないらしかった。円谷は2位は変わらないらしい。

アベベのゴールから3分後だった。地鳴りのような大歓声が国立競技場を包んだ。

第1コーナーに円谷が姿を現したからだった。

歓喜もつかの間、20メートル後方から白いユニフォームが続いているのが見えた。

イギリスのヒートリーだった。

「後ろ来ているぞ!!」

スタンドから叫んだところで、円谷の耳に届くはずがなかった。

第3コーナーにかかったときだった。スパートしたヒートリーが軽々と円谷を抜き去った。

競技場全体に悲鳴とも落胆ともいえるため息が響いた。

それでも懸命に走り続けた。

3位でゴール。円谷はタオルを抱えた役員の腕の中に倒れこんだ。

放心状態、すべての力を出し尽くしてのゴールだった。

日本人の男子マラソンで初のメダル獲得だった。

「勝負は、”勝つ”」を自ら証明した瞬間だった。

織田は言葉が出なかった。

ただただ、隣の南部、田島と手を握り合うだけだった。

***

この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。

「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。

http://tenro-in.com/event/50165

天狼院書店「東京天狼院」

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F

東京天狼院への行き方詳細はこちら

天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

天狼院書店「京都天狼院」

〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5

【天狼院書店へのお問い合わせ】

【天狼院公式Facebookページ】

天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。