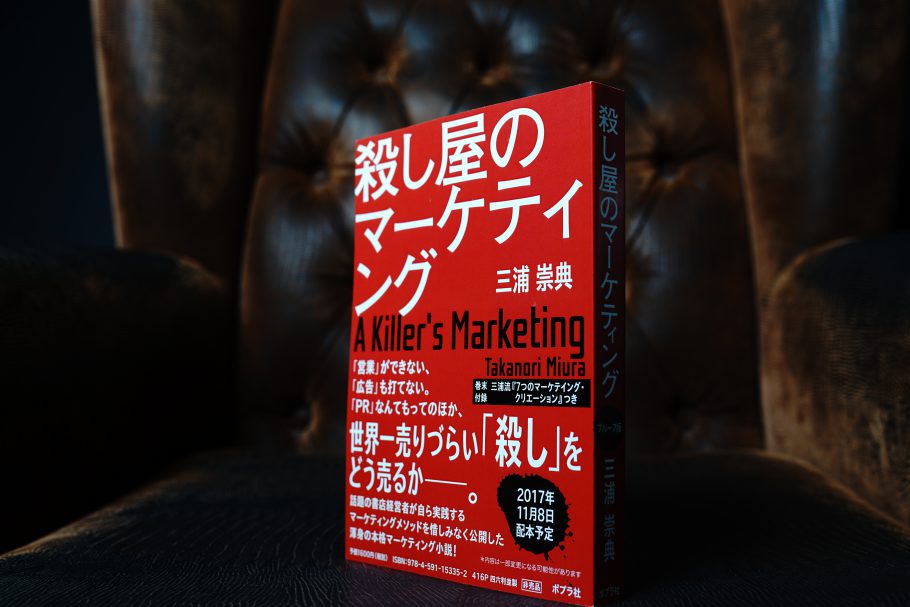

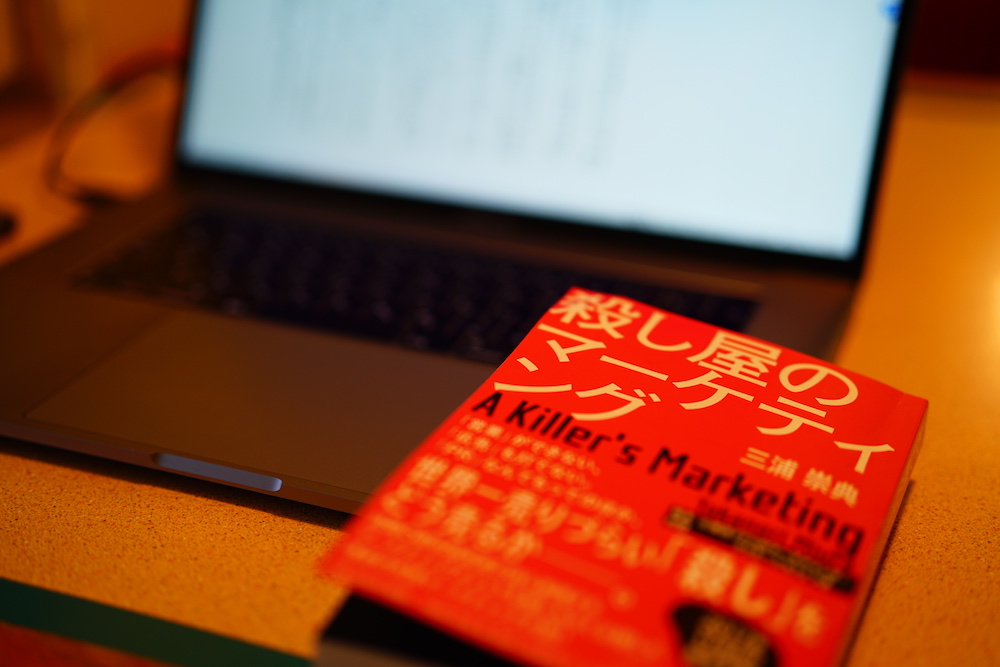

『殺し屋のマーケティング』を最も読んでもらいたい彼には、もう決して読んでもらうことはできない。《WRITING LIFE/『殺し屋のマーケティング』予約受付開始》

午前0時。

所沢インターへと至るバイパス沿いのCOCO’Sは、その日も人もまばらである。

地元の若者と思われる男女4人のグループが、まるで居酒屋にいるかのように高笑いしているのを尻目に、彼は、予想通り、バイパスに面する窓側のもっともレジから遠いボックス席で、VAIOのノートパソコンを開いて、一心不乱に書いていた。

その姿を見た瞬間に、なぜか、涙がこみ上げてきた。

目が、血走っている。顔が、青白い。生気が感じられなかった。

それもそのはず、彼は昼間は書店でアルバイトをし、夜は掛け持ちで近くのスーパーでアルバイトをして、その合間に毎日原稿用紙四十枚分の小説を書いていた。それをもう何年も続けてきた。

手元にあるのはコーヒーだけで、その400円程度の料金さえも、彼にとっては大きな負担だ。晩飯は、ここに至る前にスーパーで廃棄になる弁当を半額で買って自転車置場で食べていた。

今日も、彼はここで閉店の午前2時まで書いて、四畳半のアパートに帰り、壁に張ったカレンダーの今日の欄に「40枚」と記して眠りにつくのだろう。

僕は、彼が今、1月〆切のある小説新人賞に応募する作品を書いていることを知っている。

そして、その新人賞を獲れないことも、僕は知っている。

今回ばかりではなく、その翌年も、そのまた翌年も、彼は挑戦し続けて、それでもなお落選することを僕は知っている。

今、こうして冷静に考えてみると、彼がどうして、希望を失わずに書き続けられたのか、一向にわからない。

誰に承認させることもなく、才能を渇望されているわけでもなく、何ら脚光を浴びることもなく、彼は輝ける20代のほとんどすべての時期を、こうして小説を書いて過ごしていた。

彼の原動力は、いったい、何だったのか。

僕が、ボックス席の彼の前に座っても、耳にイヤフォンをしている彼は気づかなかった。

キーボードを打つ手を止めなかった。

じっと、見続けていると、彼はようやく僕の存在に気づき、まるで小動物のようにビクッと身体を震わせた。

「な、なんですか・・・・・・」

と、ようやく彼はかすれた声で言った。

驚くのも無理はなかった。僕は、ほとんどスキンヘッドで、髭を生やし、革ジャンを着ていた。

僕は彼のことを知っているが、彼は僕のことを知らない。

「イヤフォンを外し、音楽のない状況では、辺り一面が血の海になる。狂気の殺人者サイレンス・ヘルか」

僕はささやくようにそう言った。

すると、彼は、血走った目を剥いて言った。

「どうしてそれを」

その言葉には、戸惑い、怒り、そして恐怖が一緒くたになっていた。

彼が言いたいのは、おそらく、こういうことだろう。

なぜ、今、自分が書いている小説の登場人物の設定を知っているのか?

「僕の小説で、その設定を使わせてもらったからさ」

いよいよ、意味がわからないという顔を彼はした。

その小説の設定を、彼は誰にも話したことがなかったからだ。

話すような友人もいなかった。

さらに僕は彼のパソコンを指して続けた。

「どうせ、君が書いているその小説は、世に出ることはない。それなら、有効活用したほうがいいだろう」

「出してみないと、わからないじゃないですか」

「わかるんだよ、僕には」

「あなたは、誰ですか?」

おそらく、彼は恐怖に心身が固まっているだろう。けれども、その恐怖に、不可思議なことが起きている理由が理由が知りたいという欲求がまさったのだろう。

「本屋さ」

「本屋が、僕の設定を盗んで小説を書いている?」

「盗むとは、人聞きが悪いじゃないか」

僕は笑ってみせた。そして、彼の顔を指して言った。

「君のものは、僕のものだ。決して盗んだわけではない。そして、僕のほうがはるかにサイレンス・ヘルをうまく描くことができる」

そして、僕は持ってきた紅の本を、彼の前に差し出そうと思った。

しかし、躊躇いが生じた。

彼がこの本を読んだら、どんな感想を抱くか、強烈に知りたいと思った。

一方で、今、ここで読ませてしまったら、彼の未来にいい影響を与えないのではないかと危惧をして、逡巡した。

今は誰に承認させることもなく、才能を渇望されているわけでもなく、何ら脚光を浴びることもないけれども、少し先の未来に、君が書く文章を必要とする人が現れる。

そう言ってやりたかった。

彼の名前が著者として記された、紅の本を、見せてやりたかった。

けれども、僕は、たとえ彼にそれを見せなくとも、彼がこれからも書き続けることを知っている。

彼は、僕が言ったことを考えているようだった。やがて、自分の思考を確認するように言った。

「僕のものが、あなたのもので、それは決して盗んだわけではない。そして、僕よりもあなたのほうが、サイレンス・ヘルをうまく描くことができる・・・・・・。もしかして」

そして、僕の顔をじっと見た。記憶の中の誰かと照合しているかのようだった。

うっかりしていたが、ミステリーを毎日書いている彼は、「ミステリー思考」が身についていた。

「最初、横浜にいる親戚か誰かだと思ったんです。あなたは親戚のおじさんにどこか似ていると思ったので。でも、違いますよね。たとえ、親戚だとしても、サイレンス・ヘルのことを知ることはできない。サイレンス・ヘルを知っているのは、世の中で、僕ひとりだけです」

彼は、核心に迫っていた。

まずいことになったと、内心、僕は苦笑する。

「僕は、本屋になるんですか?」

口振りからすると、不本意なようだ。それはそうだろう、今の彼は、一心に小説家を目指している。

「驚かないのか?」

はぐらかすように僕は言った。

「何がですか?」

「今の現実にだよ」

ああ、たしかに、と彼は初めて笑ってみせた。

「でも、これは現実じゃないんでしょ? 小説を書いていると何が現実で何が幻想か、わからなくなるときがあるんです。だとすれば、他の人には、きっとあなたは見えていない」

「まあ、そんなところだ」

「僕は、本屋になって、そして小説家になるんですか?」

彼は、すがりつくような目を向けて言った。

どう答えていいか、わからなくなった。

たしかに、彼はこれから、本屋になって、小説を書く。そして、カメラマンにもなる。彼が思い描く未来とは、現実は大きく違う。

「さあ、どうだろう。ただひとつ言えることは、君の未来は、そう悪くはない」

「ハゲるけど?」

「そう、ハゲるけど」

と、二人で笑った。

「ひとつ、聞きたいんだが」

改めて、僕は言った。

「なぜ、君はそうして書き続ける?」

誰に承認させることもなく、才能を渇望されているわけでもなく、何ら脚光を浴びることもないのに。

「それは、あなたが一番知っているでしょう」

と彼は笑った。

そう言われても、僕には思い当たることがなかった。

「まさか、忘れたんですか?」

僕は正直に頷いた。

「生きるためですよ」

「生きるため?」

そう、と彼は頷いて言った。

「小説を一生懸命書いているときだけ、生きていることを実感できるんです」

ああ、と僕はすべてを理解した。

思い出した。

本当に、僕には何もなかった。

当時の僕には、お金も名声も、同志と呼べるような仲間も、ツテもコネも、何ひとつ、なかった。

生きるために、書いていたのだ。

もう、だめだった。涙が溢れそうになった。

まさか、昔の自分に、泣いているところを見られるわけにはいかない。

その紅の本を懐に隠して、僕は立ち去ろうとした。

「待って」

と、彼が僕を呼び止めた。

「名前、なんて言うんですか?」

「名前?」

訝しそうに僕は彼を振り返った。

「本屋の名前です。僕は本屋を創るんでしょう?」

ああ、そっちかと僕は納得した。

「天狼院書店だよ」

不思議そうな顔をしている彼の姿が、次第にかすれてきた。

何か、まだ僕に問いかけようとしているらしかったが、もう僕には声が届かなかった――

次の瞬間、僕は自分の身に、違和感を覚えた。

眼鏡をしているようだった。そして、何より、髪の毛が生えていた。

自分の頭に生えた手を触った瞬間に、何か、おぞましい物体を触ったように感じで、ゾッと全身に鳥肌が立った。

縮れ毛で、目の前のガラスに薄っすらと映る姿は、僕ではなかった。

しかし、僕が動けば、鏡に映る彼も動いた。

僕ではなかったが、たしかに、僕であるらしかった。

鏡に映る彼は、黒の丸メガネをかけて、縮れ毛の銀髪だった。

そこは、カウンター席らしかった。

気づけば、となりに、若くて綺麗な女性がいた。

僕は、彼女をよく知っていた。

この四年間、彼女のことをずっと考えていた。

「七海か」

と、僕は彼女のほうを向いて言った。

そこにいるのは、桐生七海だった。

僕が手に持つ紅の本の、主人公だった。

七海は、僕の目を見つめて、まっすぐに頷いた。

「先生、お久しぶりです」

間違いない、七海が「先生」と呼ぶのは一人しかいない。

この本の登場人物、西城潤に、僕はなっているということだろう。

そして、この場所に、見覚えがあった。

狭い空間に、本が並んでいた。コーヒーを飲みながら、寛いでいるカップルもいた。

そこは、天狼院書店「東京天狼院」だった。

振り返ると、そこに、見知った顔があった。

コタツに座って、何やら相談しているのは、サンマーク出版の黒川精一編集長と若い女性編集者で池田るり子さんだった。

二人の手元には、分厚い原稿があるようだった。

この場面を、僕は以前に見たことがあるような気がした。

「先生、この本をもっとも読んでもらいたかった人ってあの人ですか?」

七海は、僕の目を追い、黒川編集長を見て、ささやくように言った。

「いや、違うよ、今から来る男だよ」

思い出した、今は、あの場面だ。

あのベストセラー小説の歴史が始まる、あの場面だった。

突然、入り口のドアが開き、ほとんどスキンヘッドで髭の男が入ってきた。

「すみません、羽田空港に着くのが遅れまして、お待たせしました」

そう言って、こちらに目もくれずに、その男は、一直線にコタツのほうに向かった。

それは、ちょうど2年前、2015年秋の僕だった。

「あの人ですか?」

七海がスキンヘッドの男を見て言う。

ああ、と僕は頷く。

「この本屋の店主だよ。コタツにある原稿は、『コーヒーが冷めないうちに』と言って、これから、50万部を超えるベストセラーになる本の原稿だ」

「ベストセラーになる本の原稿が、どうして、この小さな本屋さんに?」

「これから、彼はその原稿を家に持ち帰って、徹夜で読み込み、翌朝には1,000冊買い切ることを決める」

「1000冊って、この本屋さん、そんなに大きくないじゃないですか」

「そうだね、全部合わせても5,000冊くらいしか、ないんじゃないかな」

「それなのに、1000冊買い切るって普通じゃないですよね? 売れるんですか?」

「ああ、大丈夫。彼には、天狼院秘本という必殺技があるからね」

「天狼院秘本?」

「タイトルを隠して売る方法さ。もう、3年以上前からやっていて、『コーヒーが冷めないうちに』が五代目になる」

「そんなに売れるんですか?」

「この本屋は、小さいけれども、天狼院秘本は、全国にお客様がいるからね、彼はその1000冊を綺麗に売り切るよ」

「なるほど、わかりました。先生は、この本を、あの店主に読んでもらって、天狼院秘本として選んでもらいたいんですね!」

「さすがは七海、そのとおりだよ」

「選んで、くれますかね?」

「さあ、どうだろう」

少しすると、サンマーク出版の二人は、コタツを去った。

店主の手元には、分厚い原稿が残されていた。

後にベストセラーになる、その原稿をスキンヘッドの店主は、めくり、カウンターにいるスタッフにこう声をかけた。

「これ、良さそうだね」

こちらには、まったく、気づいていないらしかった。

なぜか、とても緊張した。

自分の心臓の音が、聞こえてきそうだった。

紅の本を持つ手は、汗を書いていた。

ハンカチで手を拭って、また、本を持ち直した。

その紅の本には、

『殺し屋のマーケティング』

と、銘を打たれている。

はたして、彼は、この作品を評価してくれるだろうか。

とてつもなく、怖かった。

その恐怖を気取らないように、平静を装った声で言った。

「七海、行こうか」

七海も緊張しているらしかった。となりで、頷く気配がした。

誰よりも彼に、この本を読んでほしかった。

そして、こう聞いてみたかった。

「まだ、名もない新人の本です。これは、天狼院秘本に値する本でしょうか?」

そのとき、彼はどう言うだろうか。

絶賛するだろうか。

それとも、こき下ろすだろうか。

決してできないことだが、客観的に本屋としての僕自身に、評価を聞いてみたいと思った。

そう、僕が誰よりも『殺し屋のマーケティング』を読んでほしかったのは、昔の僕だった。

生きるために小説を書いていた、二十代の僕だった。

そして、天狼院秘本を真剣に選ぶ、本屋としての僕だった。

それが、決してできなので、僕の代わりにぜひ、皆さんに『殺し屋のマーケティング』を読んでいただき、判定を下してほしいと思う。

はたして『殺し屋のマーケティング』は、天狼院秘本に値する本なのか?

その判断を、読者の皆さんと全国の書店の皆さんに委ねたいと思います。

本日より、正式に天狼院書店全店での『殺し屋のマーケティング』(ポプラ社)の予約受付を開始します。

この本が、天狼院秘本に値する本か、ぜひ、皆さんのご意見をお聞かせください。

どうぞよろしくおねがいします。

2017年11月2日

『殺し屋のマーケティング』著者

三浦崇典

【天狼院書店でのご予約はこちらから】

*『殺し屋のマーケティング』予約の旨をご記載の上、お受け取り希望の店舗も文面でご指定ください。

各店店頭でも、お電話でも承っております。

天狼院書店「東京天狼院」 TEL:03-6914-3618

天狼院書店池袋駅前店 TEL:03−6812−1984天狼院書店「福岡天狼院」 TEL:092−518−7435

天狼院書店「京都天狼院』 TEL:075−708−3930

*この他、各店のFacebookページの「メッセージ」でも承っております。

【全国の書店さんでご予約ください】

*Amazonさんはこちらから▶Amazon『殺し屋のマーケティング』

*e-honさんはこちらから▶e-hon『殺し屋のマーケティング』(トーハン系の書店さんでの事前予約がここから可能です)

*楽天ブックスさんはこちらから▶楽天ブックス『殺し屋のマーケティング』

*この他、全国の書店さんでご予約することができます。