死にたがっていた二十代のわたしが坂口安吾の「いずこへ」によって今も生かされている話《リーディング・ハイ》

記事:貫洞沙織(リーディング&ライティング講座)

三十代後半になり、ずいぶん生きやすくなった。友達の数は減ったし、人見知りは強くなるばかりだけれど、生きていて快適だと感じることが増えた。自宅と職場、いくつかの見知った店があればいいじゃないか、そんなふうに思えるようになった。

そんなわたしだが、二十代のころはもう、毎日が精神を削る戦いだった。自分のことを一つも好きではなかったし、表現する方法も、人前で何かパフォーマンスをしなければならないと思い込んでいたので、生きるのがつらかった。

わたしの両親は男尊女卑世代だ。

女のわたしは高校を卒業したら見合いをしろというばかりで、他の世界を見ることをよしとしなかった。わたしには熱中すると周りが見えなくなる気質があったのだが、そんなことより気配り目配りのできる人になりなさいと言われた。意味がわからなかったがグレる気力もなかった。

わたしは仕方なく実家を出て、夜間短大へ入った。

昼間は働いて、夜の六時から九時まで週六日で勉強する二年間が始まった。昼間の仕事がフルタイムのため、睡眠が充分に取れず、毎日体がつらかった。

昼間は会社に勤めていた。何度目かの給料日、昼休みに先輩の車で銀行へ連れて行ってもらった。わたしは給料のうち五万をおろし、学校へもっていくよう封筒に入れて会社のロッカーに入れておいた。

夕方五時。会社が終わって学校へ向かおうとロッカーで荷物を取ると、ロッカーのカギがかかっていなかった。封筒にあるはずの五万がなくなっていた。

従業員数三十名程度の会社で、おろしたばかりの給料が盗まれた。ロッカーのカギは、自分がかけ忘れた可能性もあるが、鍵を管理している人がいたことも事実だ。そしてわたしはその職場で嫌われていた。

この事件を境に、わたしは周りの誰のことも心から信用することはなくなった。みんな人の金にたかる汚い生き物だと思って生きた。件の会社はその日ロッカーの荷物を持ち帰って以来行っていない。人生初の無断欠勤からの退勤コンボを決めた。(このコンボはこの後もたびたび発動されることとなった)

甘っちょろい友達ごっこなど馬鹿らしくなり、若さと女が売れる場所で稼げるだけ稼いだ。現金を手渡してくれる大人とだけ話をした。

短大では友達が一人もできなかった。卒業旅行も誰とも行かなかった。児童心理学を学ぶ学校だったのだが、わたしは大人の汚い心や、騙し合いのビジネスのほうに興味があった。

そもそもこの世の中、騙し合いに勝てなければ食べていけないのだ。騙される側には絶対に回りたくない。わたしは初心などすっかり忘れ、お金に異常な執着を持つ二十代になっていった。

若さを売りにできる二十代前半が過ぎ、若さをお金に換えるのが難しい二十代後半へ突入した。これからは若さではない何かを販売して、食い扶持を稼がなければならない。しかしどんな仕事が自分に向いているのか、さっぱりわからなかった。自分にどんな能力があるのかもわからない。外国の人と接する仕事がしたかったけれど、学歴が短大では書類選考を通らなかった。

稼ぐ力が弱まったわたしは、生きる意志も弱まっていった。

遅すぎる就職活動。安すぎる初任給。タバコは増え、アルコール依存症になった。バイク事故で顔にけがを負った。当時わたしは何か表現しなければ生きていられなくて、歌を生業としていた。しかしシンガーとして働いていたお店も顔の傷でクビになった。

友達が一人もいないのにいつも周りが騒然とするような生き方だった。

周囲はわたしをトラブルメーカーだと言った。

「だから何だよ」

と巻き舌で返し、後ろ足で泥をかけるようにその人たちとサヨナラした。

顔の傷は、不謹慎だが結構気に入っていた。場所は違うけど、ブラックジャックみたいでかっこいいじゃんと思った。若さや女を売りにする自分に決別する良い機会だと思った。自分のなかでのけじめはついたが、誰もわたしの手を引いてくれなかった。昼間の仕事が全然見つからないのだ。

落ち続ける面接。話し相手もいない毎日にどんどん倦んでいった。このままどこまで落ちていくのだろうと思った。

そんなとき、たまたま神保町を散策した。当時のわたしはヘビースモーカーだったので、喫茶店でタバコを吸うのが至福の時間だったのだ。喫茶店めぐりの一環として、神保町を訪れたのだ。街並みを見て驚いた。

「本ばっかり……」

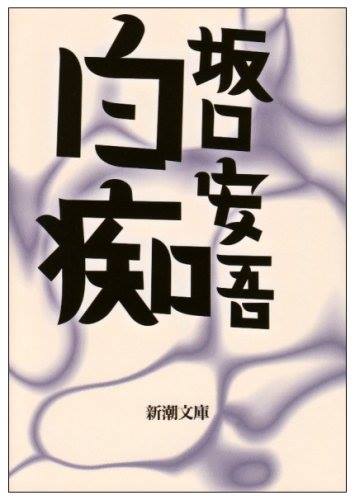

小説など読んだこともない。小説家と言ったら教科書に載っている人しか知らない。たまたま、夏目漱石を見つけた。パラパラとめくる。太宰治も見たことがある。パラパラ。そうしているうちに「白痴」という本に目がとまり、最初の数行を読み、これ読みたいと思った。二百円くらいで購入した。

そのまま喫茶店に入り、タバコに火をつけた。買ったばかりの本を取り出して読む。本の題名は「白痴」だが、最初の短編は「いずこへ」という物語だった。

「お茶碗もお箸も持たずに生きてる人ないわ」

鍋釜食器が自宅にあるのが気に入らない男に対して冒頭で女が言うセリフだ。わたしは男の立場になって読んだ。家に鍋釜食器があるのはわたしも気に入らない。家にモノがあること自体許せない。小さな共感から物語へ引き込まれていった。

人はどこからきて何のために生きるのか。みじめであっても生きるのはなぜなのか。本の中で坂口安吾が一人、叫んでいた。生活を生きる登場人物と坂口安吾の温度差が、今のわたしとまるで同じように思えて、一気にその短編を読み切ってしまった。

当時のわたしは生きることに迷い、悩み、女であることを武器にしたりコンプレックスに思っている。孤独だと思っている。しかしそれは普遍的な悩みなのだと坂口安吾がこちらに語り掛ける。人間であるから悩むのだ。ほら、何十年も前に書かれた本の中のアキという女だって、つらそうに生きているじゃないか。(アキは男に媚びることしか知らない無知な女である)

アキは生きた。淋病にかかっても生きた。

さてわたしは、生きたものか?

答えはしばらく出なかった。数か月の間、神保町に通って坂口安吾を読み、太宰治を読み、阿部公房を読み、なぜか宮部みゆきを読み始めたころ、わたしは「物売りとして生きてみよう」と思い、飛び込み営業マンとして人生を再スタートさせた。

売り物が自分の身一つだって負けなかったのだから、物を売って負けるはずがない。そんな思いで入社した。ヤンキーっぽかった茶髪を黒に染め、言葉遣いを直し、毎日ひたすら飛び込み営業をした。

光ファイバーを世に普及させる完全歩合制の仕事で、けっこう稼げた。休みは取らなかった。営業成績で一番を取り続けたかったから。休んで負けるくらいなら、休まなくていいから勝ちたい。

実は今も、その時のノウハウをもとに通信業界で食いつないでいる。もののはずみで起業もして、自分の会社も持った。もうすぐ起業して八年になる。

あのとき生きる覚悟が決められなかったら、朽ちていたと思う。

生きるか死ぬかの判断だけにとらわれていた当時のわたしに、坂口安吾が時代を超えて

「人なんて死ぬときはあっけなく死ぬ。見てみろ、線路を電車が走っているだろう。あの電車はどこからきて、どこへ行くのだと思う? そんなことわからないだろう。私も、それがわからないんだ」

とただ寄り添ってくれた。耳元で坂口安吾がささやいてくれるような毎日だった。「いずこへ」を毎日必ず一度そらんじた。こんなに心強かったことは人生でこれだけだ。

わたしは生きる覚悟を決めた。

生きることはものすごくつらい。奪われたり裏切られたり伝わらなかったり、無駄なことの連続だったり願ったことが一つもかなわなかったりする。平等性もまったくない。

しかしわたしの根幹には常に坂口安吾が居る。

「明日がどうなるかなんてわからない。自分がどうなっていくかなんてわからない。それでも今日できることをやって、ただ、生きるのみだ」

誰の心にも響く作品ではないかもしれない。だけど登場人物の生々しい生を目の当たりにすれば、自分の生き方に重ねられる部分は必ずあるはずだ。人はなぜ生きるのか。生きてどこへ向かうのか。坂口安吾の目線の先を一緒に追うようにこの一編をそらんじていたら、なんとなく「とりあえず明日まで生きるか」と思わされる。

坂口安吾「白痴」。そのなかに収められている最初の短編「いずこへ」。

文学の良し悪しはわからない。ただ、当時のわたしにとって命を救ってくれたのはまぎれもなくこの物語なのだ。

………

「読/書部」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、スタッフのOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。

また、直近の「リーディング&ライティング講座」に参加いただくことでも、投稿権が得られます。

【リーディング・ハイとは?】

上から目線の「書評」的な文章ではなく、いかにお客様に有益で、いかにその本がすばらしいかという論点で記事を書き連ねようとする、天狼院が提唱する新しい読書メディアです。