名探偵のいない世の中に生きる――あひる《リーディング・ハイ》

記事:西部直樹(リーディング・ライティング講座)

子どもの頃、白い犬を飼っていた。

たぶん、まだ小学校に上がる前だったと思う。

庭の片隅に、犬小屋があって、残飯に味噌汁をかけた「いぬまんま」を持っていくのが、わたしの役目だった。

庭といっても、北海道の農家の庭だから、小学生たちで野球ができるほどの広さだ。

その犬は、たしかスピッツという犬種だったと思う。無駄によく吠えた。今はほとんど見かけなくなったけどね。

その頃、昭和30~40年代には、飼い犬のほとんどがスピッツかコリーだった。コリーは、アメリカのドラマ「名犬ラッシー」の影響だろうな。

我が家の犬は、名前は忘れたけど、よく遊んだ記憶がある。

でも、いつの間にかいなくなっていたんだよな。

どうしたのか、どこかに逃げ出したのか、死んだのか、覚えていないんだ。

すごく仲良くしたと思ったんだけどね。

池袋の居酒屋の半個室で、妖艶な人妻と二人で飲んでいた。

いつもの仲間で飲もうとなったのだけれど、

友人は仕事のトラブルで帰ることができなくなり、

華奢で可憐な彼女は風邪をこじらせ寝込んでいる、

清楚な装いの女性は急な出張で福岡にいる。

だから、今日は二人きりだ。

この居酒屋は、北海道の町の名を冠している。北海道が故郷だから親近感を覚えずにはいられない。

4人掛けテーブルが二つある個室、そのひとつのテーブルに私と妖艶な人妻がいる。

二人なので、向かい合うのもなんだと、自然とテーブルに片肘をつき、二人して同じ方向を向くように座っている。

私たちの隣の席には、若いカップルだ。

申し訳ないことだけれど、何となく観察をしてしまう。

男性は30代くらいだろうか、細身のスーツが似合っている。天然なのか緩いウェーブのかかった髪をオールバックにしている。

向かいの女性は、20代前半? だろうか。大きな眼鏡をして、髪を後で束ねている。ポニーテールではない、食事もするから邪魔にならないようにまとめた、という感じだ。

男性がしきりに彼女に話しかけているのだけれど、女性はうつむき目の前のサラダを箸でつついている。突いているだけだ。口に何も運んでいない。

サラダは大振りの器に入っている。それがふたつ。男性の前にもサラダボールが置かれている。

彼の器は空だ。

居酒屋で、サラダか。

まあ、いい、でも、それだけなのか。

いらぬ心配もする。

そして、この状況は……。

私が犬の話を終わる頃に、男性は帰るそぶりを見せはじめた。女性はサラダを突いている。立ち上がった男性は、伝票を掴むと出て行った。振り返ることはしなかった。

やれやれ、ちょいと修羅場かな。

――記憶が曖昧ってこと、あるわよ。親戚が集まった時、昔話がはじまるでしょ、すると叔父と伯母では、同じ事を全然別の解釈をしていたり、まったく違ったことをいったり。

小さい頃、友達の家に料理人らしき人が居候していたことがあったわ。

友達の家は、ちょっと大きめの農家で、離れとか農機具小屋とか、用途不明の小屋がいくつかあって、そのひとつにその料理人は住んでいたのよ。

その子の家に遊びに行って、ちょっとその小屋を覗き見たら、ガラス戸から中が見えたんだけど、壁一面に鍋が小さいものから大きいものへ順に掛けられていて、その下はフライパンね、それも大きさ順に並んでいたの。そして、その家の奥では、料理人らしき人がずっと包丁を研いでいたのよ。

妖艶な人妻は、ロックのジムビームを一口呷る。

「それで、その料理人は、料理はしたのか?」

――それが、よく覚えていないのよ。友達の家は、農家だから町外れにあって、そんなにしょっちゅう遊びに行っていたわけではないし、小学校を卒業したら、彼女とは別々の学校になったしね。

その「謎の料理人」がどうなったのかは、知らないわ。

「その料理人は、本当に料理人だったのかな、ただの行商人だったりして、あるいや「いかけや」さんだったのかもしれない」

――いかけや? ってなに?

妖艶な人妻の問いに答える前に、わたしの飲み物がなくなったので、同じくジムビームのハイボールを頼む。

私の注文を聞きに来た店員に、隣の席の女性も「ジムビームのストレートを」と頼んでいた。

彼女と目があった。

縁の薄い大きな眼鏡をかけた姿は、大人のアラレちゃんみたいだ。アラレちゃんが大人になって、頤(おとがい)が細くなったら、きっと彼女のようになっているのかもしれない。少しぽってりとした唇が蠱惑的だ。

彼女は、軽く頷き、何かを言いたそうだ。

わたしは目で促す。ちょっと目を見開き、小首を傾げた。

「あの~」大人のアラレちゃんは、蠱惑的な少し低い声で、問いかけてきた。

「私も、気になりました、いかけや ってなんですか?」

――ひとりになったの? こっちにおいでよ

妖艶な人妻が、隣の席を指す。

アラレちゃん(仮)は、グラスと小皿と箸を持って、妖艶な人妻の隣に座る。

「やあ、はじめまして、これも何かの縁です。よろしく」わたしは当たり障りのない自己紹介をする。

――おじさんと、おばさんのところへようこそ、よろしくね

妖艶な人妻がグラスを合わせる。澄んだ音が響く。

「はじめまして、莉緒です。突然、お邪魔して申し訳ありません。で、その「いかけや」ってなんですか?」

「いかけやって、鋳物を掛ける、と書いて鋳掛け、で鍋なんかの穴を修理したりする人のことだ」

――それで、その謎の料理人らしき人が、もしかすると鋳掛けやさんだったのかも、ということ?

「鍋とかを修理していたのかも、ってことだ」

「なんか、探偵みたい、あれは、推測するに、こうかも知れない、って」

莉緒は、楽しそうに笑う。

――でも、実際には「犯人はおまえだ!」と指さすような名探偵はいないのよね。

妖艶な人妻は、ジムビームを飲み干し、通りかかった店員にお代わりを頼む。

――ついでに、何か食べるものは、と。何か食べたい?

「あの、肉をいいですか?」とおずおずと莉緒が言い出す。

「いいよ、北海道の店だからね、マトンとかラムが気にならなければ、ジンギスカンを頼むか」

「いいですねえ、お肉いいですねえ、ジンギスカン最高です!」

莉緒は少しはしゃぎ気味だ。

――肉が好きなの。

「大好きです! サラダはもういいです! 彼はサラダを二人前ずつ頼むんです。それがなんかもうイヤで……」

――サラダが嫌だから、別れたの?

「それだけじゃないですけどね、でも、彼はなんでサラダを二人前、いつも頼んでいたのかな?」

「それは……、残念ながら、名探偵ではないから、わからないよ」

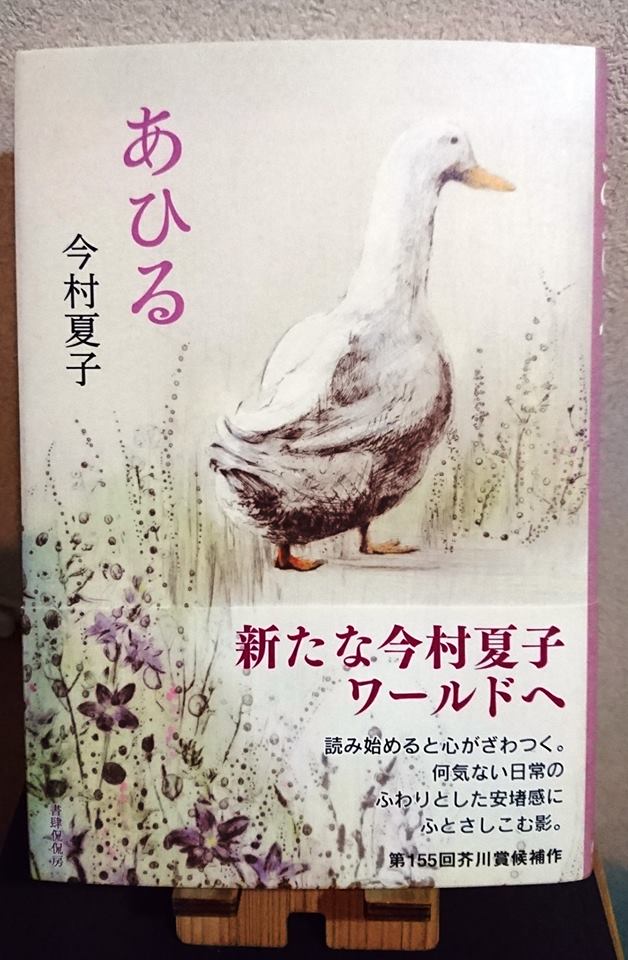

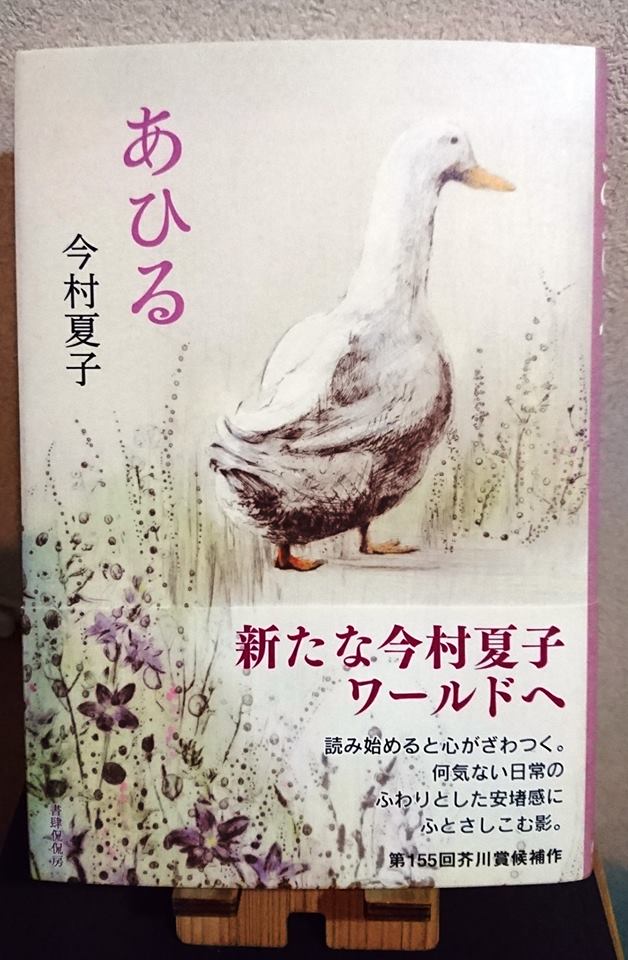

――何となくだけど、「あひる」みたいな感じだね

「あひる? って、名探偵がいないのが、なんであひる?」莉緒は困惑を隠さない。

「ああ、あの、「あひる」だね。今村夏子さんの……」

「え、あの「あひる」読んだんですか? 大好きなんです! ええ、なんか凄い」

莉緒は身を乗り出してくる。

――言っていなかったっけ、私たち、実は読書会仲間なんだよ

妖艶な人妻は、ちょっと得意そうに話をする。

「ええ、ここで今村夏子さんを読んでいる人に会えるなんて、幸せです。

ああ、そして、そうですね、私たちは名探偵のいない世界に住んでいて、それは」

「その答えは、これだ、がないんだ。あの白い犬はどうしていなくなったのかな」

――あの料理人は、何者だったのだろう

「彼は、なぜ、いつもサラダを二人前ずつ頼んでいたんだろう」

わたしたちは、顔を見合わせた。

そのとき、ジンギスカンが運ばれてきた。

卓上コンロにのせられた鍋は、兜をかぶせた形をしていた。

肉の焼ける匂いが鼻孔をくすぐる。

わたしたちは、少し幸せになった。

紹介した本 「あひる」 今村夏子 書肆侃侃房

………

「読/書部」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、スタッフのOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。

また、直近の「リーディング&ライティング講座」に参加いただくことでも、投稿権が得られます。

【リーディング・ハイとは?】

上から目線の「書評」的な文章ではなく、いかにお客様に有益で、いかにその本がすばらしいかという論点で記事を書き連ねようとする、天狼院が提唱する新しい読書メディアです。