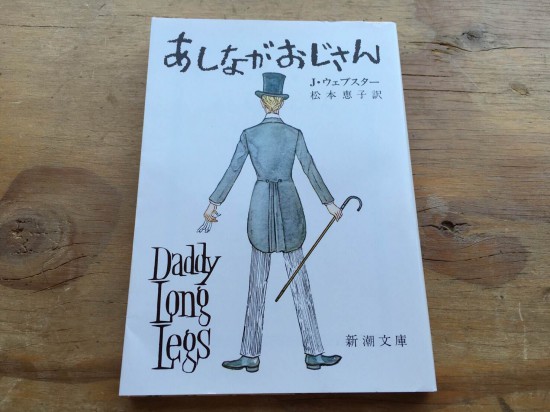

【あしながおじさん】絶対はないことはわかっていても、あと1ヶ月で日本に帰ってくる彼に会って確かめたい《直接は伝えられないからこの本を君に贈る》

君は「あしながおじさん」を知っているだろうか。もし知っているのなら、そのお話を思い浮かべながら、この記事を読んでほしい。反対に知らないというのなら、先に「あしながおじさん」を読んでほしい。

*

わたしは、「絶対」という言葉が嫌いというか苦手だ。できれば使いたくない。だって、わたしは「絶対」なんて約束はできないもの。ひとの気持ちとか見た目って変わって当然だと思うから。

「絶対、茶髪になんてしないから!」

「絶対、毎日LINEしようね!」

「絶対、遊びに行くね!」

絶対……

高校時代の友達と交わした絶対付きの約束を、わたしはいくつ破って、破られてきたのだろう。そうして気づいた。絶対なんて守られないものだし、期待してはいけない。

これは、「絶対」が嫌いなわたしが唯一「絶対」であってほしいと思うことのお話。

**

わたしが彼に初めて会ったのは二年前、大学に入学して間もない頃。今はもう辞めてしまったサークルの活動に参加した帰りだった。新歓で仲良くなった同じ学部の友達と教室で話をしていると、黒板の方から大きな笑い声が聞こえてきた。特に気に留めることもなく、そのまま会話を続けていると

「あー、経営ね。お前以外にも経営のやつ何人かいるよ」

という先輩の言葉が、さっきの笑い声の方向から聞こえてきた。ここで言う経営というのは立教大学経営学部のことで、お前以外の経営のやつとはわたしたちのことだった。わたしの通う経営学部は、学部の勉強が忙しいからとか学部内で友達ができやすいからとか、そういった理由でサークルに所属するひとが少ないことで有名だった。だから、サークル内で経営学部が二人以上揃うという現象は非常に珍しいことで、先輩はそれを面白がっていたのだ。

さっきまではどうでもよかったはずなのに、わたしは黒板の近くにいる彼らの笑い声や会話の内容が気になり始めていた。同じ学部のひとってどんなひとだろう? 男かな? 女かな? 仲良くできるかな? 先輩、わたしをそっちに呼んで! そんなたくさんの疑問と淡い期待を抱いて、友達との話なんか上の空。チラチラと黒板の方を見ていると

「みはるたちも経営だったよね? こっちおいでよ!」

とお誘いがかかった。よし! と心の中でガッツポーズをして、パタパタと黒板側へ向かう。

「こいつも経営だって」

と先輩が指を指した先にいたのは、

必要以上に明るい髪色で性別にしては長髪、見るからに遊び人に見える、細身で背の高い男のひとだった。

ちゃ、チャラい……

わたしが彼に感じた第一印象だ。見た目だけだったら、わたしと同じ大学一年生というよりはホスト…… 一体彼女何人いるんだろう…… わたしが苦手な人種だ……

あー、友達になれそうもないな。残念。せっかく同じ学部だし仲良くしたいと思っていたのに、この見た目じゃあねと、わたしは一方的に彼から興味をなくし、「どうも」と愛想のない挨拶だけして元いた場所に戻り友達との会話を再開させた。

それからしばらく、例によって学部内での活動が忙しくなったわたしはサークルに顔を出す回数が目に見えて減っていった。そして同じ学部とは言え、必修の授業のクラスが被っていなかった彼とは、初対面以来ほとんど顔を合わせることがなかったし、それを特に気にすることもなかった。

夏休み中は、サークルで彼の姿を度々見かけていた。しかし、お互いにすることと言えば、挨拶程度だけ。それ以上でもそれ以下でもない会話を交わして終わりという状況が続いた。わたしは彼のことを知っているし、向こうもきっと認識はしてくれているのだろうけれど友達かと言われれば、答えはNOだった。

学部の授業が大して忙しくなかった後期は、行けない理由がないサークルに前期より参加するようになった。サークルに行く回数が増えただけあって彼に会うことも増えた。一方でそれに比例して、彼と仲良くなったわけではなかった。

単純接触効果という言葉があるが、彼とわたしにそれは通用しなかった。いくら、会う回数や話す回数が増加しても全く仲良くなることはなかった。あのとき、彼がわたしをどう思っていたかはわからないし、今となってはどうでもいいことだが、少なくともわたしはまだ彼に興味はなかった。会えば挨拶をする程度で、ただの知り合い。わたしがこれほど彼に興味を持つことができなかったのは、きっとチャラい彼の見た目が原因だったのだろう。

暇だとは言ったが、わたしたち経営学部の一年生には後期に重大なミッションが課せられていた。ゼミ選考だ。大学や学部によるのだが、わたしたちは二年生になると同時にゼミ活動が始まる。そのため、一年生の後期にいくつかあるゼミの中から今後三年間学ぶゼミを決め、志望理由書を書き、面接を受けて合格通知をもらう必要がある。ごく稀にゼミにはいらないとういう選択をするひともいるが、大抵はゼミにはいる側の選択をして各ゼミの説明会に行き先輩の話を聞いたり、必死になって志望理由書を書いたりする。もちろんわたしも例外ではなく、血眼になって自分が来年から学ぶであろう場所を探していた。

九月末からゼミの説明会が始まり、十一月の半ばには面接がある。選考期間は約一ヶ月半あるが、わたしは早々にはいりたいゼミを決めた。あいにくそこは人気ゼミで倍率は三倍だった。そのゼミにはいれるように、研究内容や活動を調べることはもちろん、先輩に顔を覚えてもらうために説明会には何度も足を運んだ。志望理由書は知り合いの先輩に添削をしてもらい、何回も書き直した。面接の練習もした。選考の一貫であるグループディスカッションでは発言し、内容をまとめた。その後にあったグループ面接ではわたしに質問が集中した。

正直、手応えしかなかったし、ここまでしたわたしが落とされるわけがないと思っていた。

しかし、結果は

不合格だった。合格者の学籍番号が張り出される看板の前には、自分の番号を見つけ友達と喜びを分かち合っているひと、うれし涙か悔し涙かはわからないが泣いているひとがいたが、わたしは何もできなかった。

自分の番号がないという事実を受け入れることができず、ただ呆然とその場に立っていた。涙も出なかった。やっと脳が活動を始め、この状況を理解したとき、わたしは一刻も早く看板の前から立ち去りたくなった。落ちるわけがないと豪語していた自分がすごく恥さらしで、そのことを誰にも悟られたくなかった。そんな気持ちとは裏腹に、気づいたときには落ちたことを先輩や友達に片っ端から報告していた。こんな惨めな自分を誰にも知られたくないと思いながらも、一方でこのどこにもいきようがない気持ちをすぐに吐き出したくて仕方なかった。

その日は、友達にご飯に連れて行ってもらい、先輩に電話で話を聞いてもらい泣き腫らした。一生にも似た時間泣き続けたわたしは、どこかすっきりして次の日にはゼミの二次選考に向けて走り出そうとしていた。

しかし、早々にゼミを決め落ちることなんて考えていなかったわたしには、当然と言えば当然だが、なかなか次にはいりたいゼミを見つけることができなかった。

数日前にすっきりしたはずの気持ちにまた雲がかかり、どうしようもなくやるせない感情の塊をどこに仕舞えばいいのか、もしくはぶつければいいのかわからなくなっていた。

ゼミ選考に必死で、ずっと行っていなかったサークルに久しぶりに顔を出したのはこの頃だった。わたしを合わせ経営学部の一年生は八人ほどいたが、この日はその大半がサークルに参加していた。自然な流れでゼミの話になり、どこのゼミを受けたとか、受かったとかいうことを話した。その場でゼミに落ちたのはわたしだけだった。これだけでもわたしにとっては非常に耳の痛い話だったのだが、突然

「俺は、絶対受かると思ってたけどね」

と彼の声が聞こえた。初めて会ってから半年ほど経つのに未だに軽い挨拶程度の関係を保ってきた彼だ。

「なにそれ」

ずっと興味を示せなかった彼の自信たっぷりな言い草が引っかかり黙っていることができなかった。

「いや、俺が落ちるわけないと思ってたし」

不覚にも不合格をもらうまでのわたしが考えていたことと一緒だった。まさか、自分が落ちるわけがない、と。

うるさい

「みはる、これからどうするの?」

うるさい

「二次どこ受けるか決めた?」

うるさいうるさいうるさい

ここから、どういう経緯でそうなったかは本当に全く覚えていないのだが、彼が

「決めてないなら、俺が受かったゼミ受けたら?」

と言ったことは紛れもない事実だ。彼のゼミは二次選考に定員が余っていたから。ついこの間まで、互いにきっとどうでもいい存在だったのに。彼がそんなことを口にすること自体が意外だった。

そんな無責任なこと言って、また倍率高くて落ちたらどうするの? とは思ったものの…… その後いくら考えても他のゼミを調べる気にも、受ける気にもならなかった。幸いわたしが落ちたゼミと研究内容が似ていたこともあってわたしは彼のゼミを受けることにした。

このことを彼に伝えるべきか迷わなかったわけではないが、多少なりとも彼の一言が原因でゼミを決めたわたしにとってそれは当然のことだった。

「そのゼミ受けることにした」

「そっか。がんばれ」

「うん。だから、志望理由書見てよ」

こんな感じだった気がする。こっちとしたら、あんたの言葉ひとつで受けるゼミを決めたようなものなんだから責任とってよねという気持ちが大きく、ちょっとした仕返しのような感覚だった。

何度か同じやり取りがあった後、「見てやるから、今度なんか奢れよ」という条件付きのもとわたしは彼に志望理由書を送った。このときにはもう、彼の見た目に対する嫌悪感みたいなものは持ち合わせていなかった。

ここの文章は日本語が変だとか、このゼミはこういう内容だからこっちの文章に変えた方が効果的だとか、彼はたくさんアドバイスをくれた。そのおかげかどうかはわからないが、わたしは無事彼と同じゼミに合格することができた。

俺と同じゼミ受ければ? という彼の一言からわたしが合格するこの間わずか一ヶ月。半年間互いに知っていながら仲良くならなかったのが嘘みたいにわたしたちは仲良くなった。

合格したことを伝えると、素直に喜んでくれて

約束通り、ご飯を奢って

二人ともカラオケが好きということがわかって

わたしがサークルを辞めると決めたときも、最後まで止めてくれて

連絡もそれなりにとるようになった

二年生になり、ゼミが始まると

わたしは彼に愚痴を言うようになった。学部のプログラムでわたしが担当している授業やクラスの運営のこと、気に入らなかった友達の行動や言動、どこに発散すればいいかわからないひたすらモヤモヤしている気持ちを彼に吐き出すようになっていた。

支離滅裂なわたしの話はきっと、理解できなかったと思う。わからないから、とりあえず頷くだけでもよかったのに、彼は毎回「俺は、こう思う」と意見を言ってくれた。わたしが「これ、わたし悪くないよね!!?!」と共感を求めても「いや、それはどうだろう」と正直な言葉をくれた。ボールを投げたら、そのまま返ってくるんじゃなくて、変化球になるような、そんな感覚がわたしには心地よかった。

このときにはすでに彼がアメリカに一年留学をすることは知っていた。

アメリカに行ってしまったらその間、ゼミには参加できない。話をすることも、連絡をとることも極端に減るだろうことは誰が見ても明確だった。自分がゼミに誘ったくせに、半年だけゼミ活動をしてアメリカに行ってしまうなんて。またこの男は無責任なことをしてくれると思った。

***

去年の夏に彼がアメリカに行ってから、そろそろ一年が経とうとしている。この一年、わたしにも本当にいろんなことがあった。ない方がおかしいと言えばそうだろう。はいった頃は一番の居場所でなかったゼミとその仲間が大好きになって、早稲田大学でも授業のアシスタントをするようになって、天狼院で働くことになって、今こうして記事を書いている。一年前は想像さえしていなかった世界に身を置いている。成人式が終わったことを期にロングだった髪をショートにして色も必要以上に明るくして、見た目も変えた。自分ではわからないけど、きっと性格も幾分か変わったのかもしれない。もしかしたら、変わり始めているかもしれないこの気持ちにはまだ名前を付けたくはないとも思うようになった。

日本にいてもこんなに変わることがある。絶対なんてない。アメリカに行った彼が変わらないなんてことはない。絶対なんてない、そんなことはわかっている。

でも、彼と会話するときの、わたしが感じる心地よさだけは変わっていてほしくない。絶対であってほしい。

****

ジュディが名前も顔も知らない「あしながおじさん」のおかげで大学に通うことができたように、

わたしだって、最初は興味なんてなくてむしろ嫌悪感すら抱いていた彼の一言で助けられた。あの一言がなかったら、きっとわたしはゼミにはいれていないし、ゼミを大好きになることもなかったと思う。誰に言っていいかわからない愚痴もずっと自分の中に閉じ込めたままだったかもしれない。

これを読んで、君はどう思うだろうか。事実と違うと思うかもしれない。意外にかわいいところがあるから、読んだら照れるかもしれない。そんなこと記事にするなよと怒るかもしれない。

でも、そんなことはわたしの知ったことではない。

ずっと言いたかったことがあるから

なんて言えばいいかわからない、この気持ちを伝えたいから

今さら直接言葉で伝えるのは柄じゃないし、恥ずかしいから

だから、

君に「あしながおじさん」を贈ろうと思う。

【天狼院書店へのお問い合わせ】

TEL:03-6914-3618

【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】

【有料メルマガのご登録はこちらから】