わたし、納豆には砂糖です《リーディング・ハイ》

記事:西部直樹(リーディング・ライティング講座)

納豆に砂糖をかけ、醤油で味をつけて食べていた。

トマトも、もぎたてのに砂糖をまぶして食べていた。

北海道では、それが普通だった。たぶん。

関東に出てきて、納豆に芥子がついているのが不思議だった。

なぜ、芥子?

甘みになれた舌には、芥子の辛みは、苦痛だったな。

わたしが話し終えると

妖艶な人妻は

「納豆に砂糖! 信じられない」

と、わたしを蔑むようにいうのだった。

華奢で可憐な彼女は、

「砂糖は、上白糖? それともグラニュー糖? あるいは……」

と、小首を傾げて聞いてくる。

「普通の砂糖だよ」と、わたしはいささか不機嫌な面持ちで答えた。

「普通の砂糖なんだ、それに醤油! う~ん……気持ち悪い!」

と、思い切り顔をしかめる。

「なんだよ、しかたないだろ、そういう食べ方しか知らなかったんだから」

憤懣やるかたない体でわたしはいう。

二人は、笑うだけだ。

北千住の片隅にある居酒屋の個室、いつもの飲み仲間との集いだ。

妖艶な人妻とは、十数年前、同じ趣味の会合で知り合い、それ以来のつきあいだ。その頃はまだ独身だったが、今は妖艶さを身に付けた人妻になっている。旦那は海外に長期出張中である。

華奢で可憐な彼女は、1年ほど前、仕事関係で知り合い、雑談の中で同じ趣味と知り、それ以降のつきあいである。

そして、もう一人学生時代からの友人がいるのだが、今日は遅れている。

「ところで、トマトには何をつける?」

冷やしトマトの皿を前にして、わたしは失地挽回というか、やけ気味に二人に問いかける。

「わたしは、普通にマヨネーズですね」と、華奢で可憐な彼女は、答える。

「え、マヨネーズは、信じられないよ。塩でいいんじゃない」とは、妖艶な人妻だ。

「わたしは、そのままだな」と、わたし。

「え、もう砂糖はかけないの?」と二人がユニゾンで聞いてくる。

「砂糖はかけないよ。最近のトマトは普通に甘いしな。昔のはもっと酸っぱかった気がするんだ。だから、砂糖をかけていたんではないかな」

わたしが話している間に、華奢で可憐な彼女は、マヨネーズをたっぷりのせたトマトを口に運んでいる。

「なあ、なんにでもマヨネーズをかけてしまうだろ」

わたしは、美味しいといって眼を細める華奢で可憐な彼女に言う。

「え、そ、そんなことないよ。野菜と肉くらいだよ」華奢で可憐な彼女は、動揺している。

「あ、マヨラーなのね、マヨネーズばかりかけていたら、素材そのものの味がわからなくなるよ」

妖艶な人妻は、八海山をクイと呷る。

「なんか、マヨネーズをかけないと、物足りない感じがしちゃうんだよね」

華奢で可憐な彼女は、もう一切れの冷やしトマトに何もつけずに口に運んだ。

「ああ、やっぱり、マヨネーズが欲しい……」

個室の外から店員さんの声が聞こえてきた。

「こちらです」

店員に案内され、入ってきたのは、幾分ほっそりとした一人の男だった。

「え、誰?」とわたし。

「何者」妖艶な人妻が目を見開いている。

「くせ者?」と華奢で可憐な彼女は、指を差す。

男は

「俺だよ、俺!」と自分を指さす。

「え、生のオレオレ詐欺?」わたしは思わず笑う。

「俺って、誰よ」妖艶な人妻は、隣に座り込んでくる男から遠ざかろうと身を捩る。

「やっぱりくせ者?」華奢で可憐な彼女が男におしぼりを渡す。

「見違えたね」わたしは身を引きながら、男を眺める。

「どうしちゃったの」妖艶な人妻は、男のお腹を触ろうとする。

「ずいぶん変わりましたね」華奢で可憐な彼女は、サラダをとりわけ、飲み物のメニューを差し出す。

「ワイルドターキーのロックにしようかな。実は25%程、痩せたんだ」

ほっそりとした男は、わたしの十数年来の友人だった。

「なんだそれは、病気にでもなったのか」わたしは彼の変貌ぶりに驚いていた。

「なによそれは、アルコールに強くなったの」妖艶な人妻も驚く。

「え~と、なんですかね、ぜんぶいろいろ」華奢で可憐な彼女は、店員のコールボタンを押す。

「痩せたし、アルコールにも少し強くなったんだ」友人は少し小鼻を膨らませながら話す。

そして、一冊の本を取り出した。

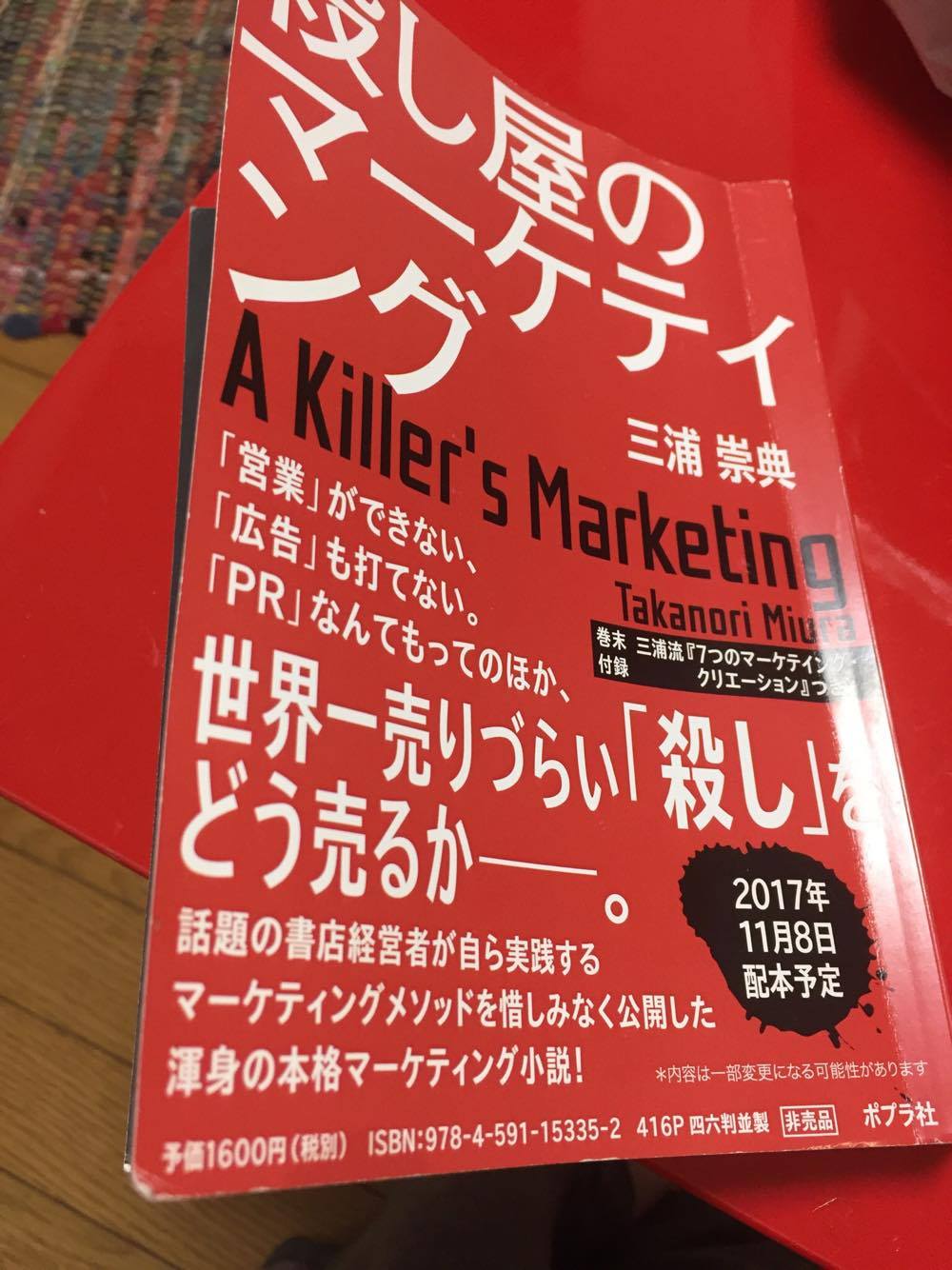

「甘い罠」鏑木蓮

「この本を読んだのがきっかけだ」

「ダイエットの本なの」と、興味深そうに華奢で可憐な彼女は、本を手に取る。

「最近太り気味で、健康診断でもちょっといろいろな値が高いのが気になっていたんだ。高いというか、あと少しで治療開始だといわれた」

「おや、それは大変だったな」

「あらまあ」

わたしも妖艶な人妻も、からかいはしなかった。

アラウンド還暦コンビのわたしと友人は、そろそろ病気自慢をはじめる年頃なのだ。

「この本の主人公は、下手な女優よりも綺麗でスタイルのいい料理研究家なんだ」

「そっち! 還暦にして二次元に走った?」さっきまで慈愛に満ちた眼差しを投げかけていた妖艶な人妻が、蔑むように言う。

「どれほど綺麗なの?」華奢で可憐な彼女は、無邪気だ。

「綺麗といっても活字上だからな、そうじゃなくて、サイドストーリーにこの主人公の父親のことが出てくる、それをだ、参考にしたんだ」

「そうしたら、3/4になったということか」わたしが合いの手を入れる。

「なんか、あんまり効果ないような感じの言い方だな。25%ダウンといってくれ」友人の小鼻はまた広がった。

「でも、痩せると別人ね、少しいいおじいさんになったかも」妖艶な人妻がからかい気味にいう。

「おじいさんは余計だ。おじさん、もしくはお兄さんといってくれ」

「やっぱりダイエットの本なの、甘いのは罠だから、食べないと痩せるとか」ダイエットにこだわる華奢で可憐な彼女である。

「いや、食の本だ。女性料理研究家が何かを掴むまでの物語だ」

「なにか、ってなによ」妖艶な人妻が突っ込む。

「例えば、食材本来の味とは何か、とか。トマトにマヨネーズはないだろ」

友人は、華奢で可憐な彼女がトマトを食べるのを見ていった。

「あとは、読んでのお楽しみだよ、最後までいったら読む気なくなるだろう」

「納豆に砂糖もないよね」と妖艶な人妻。

「なんだ、それ、気持ち悪い食べ方するのいるのか」と友人。

「まあ、確かに。たまにミステリを紹介するのに、犯人まで言ってしまう人がいるけど、興味半減どころか、満腹ごめんなさいになるものな」と、わたしは話題を変える。

「その我々を満腹にしているものは、何か、という話でもある」

「それは、ご飯だろ」とわたし。

「お肉が好き!」華奢で可憐な彼女は、手を挙げる。

「野菜も摂らないとね」妖艶な人妻は、少し気怠そうに。

友人は、華奢で可憐な彼女が取り分けてくれたサラダを食べ、焼き鳥五本串の一本を食べると、ウィスキーのロックに口をつけた。

「あんまり食べないのね」妖艶な人妻は、いままでとは違う友人に戸惑い気味だ。

「小食になったんだ」

「ふ~ん、男がガシガシと食べる姿は、気持ちいいんだけどなあ」

「小食ダイエット?」華奢で可憐な彼女は、ダイエットが気になるようだ。

「そうじゃなくてね、そう、なあ、人類の偉大な発明とか発見とかというとなんだ?」

「なんだ、いきなりだなあ、コンピューターとか」

「マニキュアを発明した人は偉大だわ」

「人類のでしょ、文字とか」

「そう、火とか」

「ああ、そうだ、それから」

「国か」

「文学とか、音楽とか」

「国家も、文学も、音楽も、何が発明されたからだ」

友人が、もったいぶった言い方をする。

「なにって、ああ、農業か」

「そう、農業だよな」

「農業があるから、人も増え、国家もでき、文学や音楽もできた」

「そして、オレたちの体に与えた影響は、はかり知れない」

友人は、また小鼻をふくらませていう。

「それを考える、物語でもあるんだ」

友人は、静かにワイルドターキーを飲み干す。

「美人料理研究家の美味しい料理、って本じゃないの」

「そうだけど、そうではない。読めばわかる」

わたしと妖艶な人妻と華奢で可憐な彼女は、テーブルの上の本を前に、じゃんけんをした。

勝った華奢で可憐な彼女は、本を手に友人にいう。

「もらっていい、この本」

「え、借りていい? だろこの場合は」

鼻白む友人を尻目に、華奢で可憐な彼女は、「ありがとう」といって本をバックにしまってしまった。

わたしと妖艶な人妻は、スマホを片手に某書店に注文を出していた。

………

「読/書部」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、スタッフのOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。

また、直近の「リーディング&ライティング講座」に参加いただくことでも、投稿権が得られます。

【リーディング・ハイとは?】

上から目線の「書評」的な文章ではなく、いかにお客様に有益で、いかにその本がすばらしいかという論点で記事を書き連ねようとする、天狼院が提唱する新しい読書メディアです。

【天狼院書店へのお問い合わせ】

TEL:03-6914-3618

天狼院書店「東京天狼院」

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F

天狼院書店「福岡天狼院」

〒810-0021

福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階

TEL 092-518-7435 FAX 092-518-4941

【天狼院公式Facebookページ】 天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。

【天狼院のメルマガのご登録はこちらから】